どう進める?製造業の若手育成。成功への7つの秘訣を紹介

目次

製造業の若手育成はどう進めたら良いのか?

製造業に関わらず、若手の育成はあらゆる会社において共通の課題ですよね。

特に近年では製造業を中心として人材不足が深刻化しており、「採用する人を選べない」状況が常態化しています。

このような環境下で、我々はどんなことに取り組んでいけばよいのでしょうか?

本ページでは、製造業の若手育成に関する「成功への7つの秘訣」を紹介していきます。若手社員がイキイキと働くことができる企業を創るきっかけとしていきましょう。

(※本ページは全7回のコラムを集約して掲載しています。)

第1回:製造業の若手社員・管理者をどう選ぶのか?

なぜ、若手社員や次の管理者が育ちにくいのか?

あなたが中小企業の経営者・管理者であり、しかも製造業の分野で仕事をしているのであれば、「なぜ、若手社員や次の管理者が育ちにくいのか?」という質問に、何らかの回答を持っていますか?

まずは自社の実情を改めて捉えるために、簡単な自己診断をしてみましょう!

自己診断(自社の状況)

「こんな切実な悩みはありませんか?」該当するものが何個あるか数えてみましょう。

- 若手人材が不足している

- 年々従業員の平均年齢の高齢化が進む

- 若手社員になかなか技術を教えられない

- 中堅社員に次の管理者候補が育っていない

- 現在の管理者の中に次の経営者候補が育っていない

- 自分が高齢になっても経営を次に任せられない

いかがでしょうか?

この6つのお悩みは、中堅中小の製造業ならば、恐らく1つ以上は当てはまると思います。

それどころか、2~3つほど当てはまったのではないでしょうか?

そうなのです。残念ながら「我が国の製造業は構造的な危機(全てに亘る不具合さ)」を抱えています。

整理してみると、

- ベテラン職人から若手技術者への技能伝承が失敗している

- 製造業より高い賃金でサービス業が若手を募集している(製造業の不人気)

- 3K(キツイ・キタナイ・キケン)職場には高齢者しか見当たらない

- 作業するのが精いっぱいで管理者教育をする時間がない

- 管理者も職人として働くので経営を学ぶものがいない

- 70歳越えた経営者に後継者(親族跡継ぎ)がいない

ということに行き着きます。これに加えて、

「既存事業の売上が年々減少傾向にあり、それを補うような新規事業の売上はない。その上今後の先細りを考えると機械設備の更新も出来ないままでいる。」

よくよく考えてみると、この職場の実情で「若手社員を採用して、技能伝承して、次世代の管理者や経営者に育てる」には、少々無理がありませんか?

若手社員は、既にこのあなたの職場の未来に気付いているかもしれません。

「あと数年このまま手をこまねいていては、既存事業がどんどん先細り、やがて倒産の危機になるかもしれない」と言う危機感です。

そうです。あなたが20代の若手技術者だとして、この会社・この職場に自分の「未来30年」を託せるでしょうか?

答えははっきりしていますよね。「NO」なのです。

たとえ話をしましょう。暗室で種と水を播きながら、大した光を当てずにいるとどうなると思いますか?「もやし」になりますよね。

種=若手人材 水=給料 光=会社の未来構想(経営者の目指すもの)

そうです。あなたの会社・あなたの職場には「もやし職人」や「もやし社員」「もやし管理者」しか育たないのです。いくら給料を遅れることなく支払ったとしても、未来が見えないのです。

何も難しい「経営ビジョン」や「経営3か年計画」を立案する事を言っているのではありません。

光として欲しいのは「未来の希望」と「道を開く勇気」です。経営者であるあなたが「希望を語り、何としても新しい道を切り開く」と言う生き方をしていれば、若手社員は光を浴びて育ちます。

試しに簡単な『自己診断』をしてみましょう。

自己診断(自分の行動)

- 若手社員と最近10分間以上直に話している

- いつも若手社員の働きぶりを気に掛けている

- ベテラン社員に最近10分以上話を聴いている

- 管理者候補を自分としては決めて意識している

- 次の経営者候補を自分としては決めて意識している

- 経営を次に任せる準備として何かを権限委譲している

どれも当てはまらないならば、その責任はあなたにあるのです。

なぜ、現場で先輩を見て学ぶ方法には限界があるのか?

自分や今の管理者は、全員が「徒弟制度(親方と弟子の関係)」で長時間労働を長期間にわたって続けてきて、やっと10年・20年で一人前の技術者になってきたのだと思います。

しかも「親方からは教えてもらえずに、技術を見て盗め」と言われた世代ですよね。当時は「作業手順書」や「操作マニュアル」等はなく、失敗をしながら体で習得する方法をやってきました。

ですから50代以上のベテランや管理者は「そもそも現代の若手社員の育成方法」を知りません。しかも知る気もない人が多いのかもしれません。そして「現場で先輩のやっているのを見て学べ」と言う自分たちの方法をやっているのです。

ではそこで質問です。

・若手社員は、あなたの若いころのように長時間労働(残業毎日4時間以上)していますか?

・若手社員は、一人前になるまで3年とか5年とかの長期間をイメージして現場にいますか?

もちろん中には変わり者もいるでしょうが、大半はそうではないはずです。

それに気が付かなかった「日本の造船業」は、2000年頃にほとんどの専門技術を失ってしまいました。

ハングリー精神にみちた中国や韓国や東南アジアの若手技術者が継承して、若手日本人は継承する事が出来なかったのです。

造船業ばかりではなく、コピー機の技術も、ソフトウェアの開発も、私の元職場である富士ゼロックスと言う製造業の現場でも同じことが起きていました。

技術分野の管理や取りまとめは、高給取りの若手日本人。

製造現場やソフトウェアの実務現場は、若手外国人。

2015年頃を境に、日本人だけではもう製造する事が不可能になってきたのです。

難しい言葉ですが、「技術流出」です。もはや日本人で若手に技術を教える事ができる日本人も60代になっています(私は61歳です)。

これは教え方の問題ですか?違いますよね。

最初は、「教える側の意識と教わる側の意識のズレ」が原因なのです。

しかも、このズレが10年以上継続しているのでもう「相互に信頼できない」関係性になり掛けていると言ってよいでしょう。

「もやし社員」や「もやし管理者」を元気にする方法

ここまでの説明で、もう分かりましたよね。

相互信頼感が無い関係性の中では「若手社員は育ちません。」「次の管理者も育ちません。」まして「次の経営者も育ちません。」

職場に巣くっている「不信感」や「軽蔑感」を取り除き、経営環境をより良くするしか「解決の方向性」は無いのです。

思い起こしましょう。「もやし社員」と「もやし管理者」には「光(未来の希望と道開く勇気)」が注がないといけません。

光を注ぐ1つの切り口として、「太陽流経営法」をご存知ですか?

太陽流経営法とは

- 太陽流は、社員の自発能動を促す(強制はしない)

- 太陽流は、「ワイワイガヤガヤ(話し合う)」を基本にする(ワイガヤ)

- 太陽流は、経営コンサルタントが若手社員と面談を繰り返す(個別面談)

- 太陽流は、若手に「強み」を与えて「可能性(夢)」の実現を目指させる

- 太陽流は、3年間で職場を変える(業績V字回復の目に見える成果)

これらは、「もやし社員」や「もやし管理者」を元気にする方法なのです。それでは、次世代人材・選抜教育はどのように選んだらよいのでしょうか。

次世代人材・選抜教育の選び方

- 人柄・人間性を最優先にする

- 学歴や能力より危機意識(これからどうするか?)がある

- 男女の差はない(女性技術者の方がはるかに早く成長実績が多い)

- 新規事業への関心がある(アイデアやひらめきがある)

- 前向きで何事も良いところを見ようとする

そして一番のコツは、中心者(あなた)との相性が良い。

つまり3年間くらいは、継続して中心者との関係を持続できることが選び方のコツとなります。

もちろん3年間も育成すれば見違えるほどに成長します。

「そんな素晴らしい若手社員はうちにはいない」と嘆くよりは、何人かの候補を面談してみることから始めてみましょう。

第1回のポイントまとめ

第1回では下記のポイントについて紹介しました。

- 自己診断(自社の状況)

- 自己診断(自分の行動)

- 太陽流経営法

- 次世代人材・選抜教育の選び方

4つの智慧を教訓としてお伝えしました。これからの時代は大きく変革が求められる時代です。もたもたしていると若手社員はどんどん離れていってしまいます。今からまずは第一歩を踏み出しましょう!

第1回のコラムは以上となります。第2回のコラムでは、製造業の若手育成に関する成功への7つの秘訣の2つ目「役割の明確化と能力開発の体系化」について紹介していきます。

第2回:重要なのは、役割の明確化と能力開発の体系化にある!

責任感が芽生えていない状態では知識も技術も伝承しない

「うちでは若手のやる気や真剣みが足りない」「自分で知識や技能を学ぼうとしない」と、嘆いていないでしょうか?

嘆く前にやるべきことがあります。まずは冷静に、次の自己診断(手順書・計画の体系)をやってみてはいかがでしょうか?

自己診断(能力開発の体系)

- 新入社員に対する「育成の手順書」がある

- 二年目社員(一般社員)に対する「目標を決める用紙」がある

- 3年目社員(中堅社員)に対する「後輩のサポート手順書」がある

- 「いつまでに」「どの技術を」「どうやって学ぶか」決めてある

- 管理者の側に「若手社員の育成計画」が書いてある

いかがでしょうか?しかし、このような問いかけをすると、次のような本音(言い訳)が聞こえてくることがあります。

「うちは大企業じゃないから、若手の育成は現場任せだ。」

「先輩の頭の中に指導法があるから良いのだよ。」

しかし、その考えを持っているから「若手社員が育たない」としたらどうしますか?

では今度は若手社員の本音を考えてみましょう。

若手社員の本音

- 1年目の社員から:「掃除や雑用ばかりさせられて、技能に関わる作業は見ていろ!ばかりじゃやる気が出ないですよ」

- 2年目の社員から:「どうやって技能を習得するのか?どこでチェックしてもらえるのか?さっぱり分からない。良いのか?悪いのか?も曖昧だし、チェックされて突然できないじゃないか!と叱られる」

- 3年目の社員から:「おい、新人の面倒を見てやれ!」とただ丸投げされる「新人が途中で辞めたり、急に元気がなくなって来ると“先輩の指導が悪い!”と責任を押し付けて来る」

このような現場のヒソヒソ話は、恐らくトップの耳には届かないでしょう。

そうなのです。この時期に何を努力すれば良いのか?その責任感が明確でない状態のまま、先輩をみて学べ!と丸投げするような「現場指導・現場育成」では、既に現場の活力は失われているのです。

ではどうやって現場の指導や育成を手順書にすればよいのでしょうか?

「そもそもそのやり方が分からない」とか「現場はそういう手順書を嫌うから」とか、そういう言い訳や言い逃れが山ほどあります。

では若手社員が辞めても良いですか?育たなくても大丈夫なのですか?言い訳が通用しますか?そんなわけはありません。

更に若手育成をする側の管理者の本音を聞いてみましょう。

若手育成をする側の管理者の本音

- 「自分が日常的に実作業もするので、部下を育成指導するのは3年目先輩に丸投げするようにしている。なかなか上手く育たないが、3年目辺りに任せるしかない。若手社員を自分が育成指導するそもそも時間がない」

- 「若手の育成計画なんて作ったこともない、作り方も良く分からない。自分たちは勝手に先輩から技術をみて盗むように成長してきたのだから、育成指導法なんか、知らないよね」

つまり、技術を教える側も、技術を教わる側も、「責任感」がそもそも無いのだと言う事実に気が付きましたか?

両方ともに「責任感」がなく、その代わりに「やらされ感」は一杯なのです。

「全く話が通じないし、技術習得ができないのは相手のせいだ!」と互いに決めつけていませんか?少なくとも内心はそう思っていませんか?

若手社員は「分かるように教えてくれたら習得します。具体的な手順や習得計画を示して欲しいです。先輩を見て学べじゃ分かりません。」と言い、管理者は「とにかく忙しいのだから、自分が出来る事からやれるだろう。先輩に言われたことくらいはさっさと習得しろ!」と言います。

この両者には、信頼感も尊敬・愛情もほとんどないですよね。結局責任感が無い限り技術伝承は無理なのです。これが結論です。

要するに「管理者も若手社員も、技術伝承と言われても、相手が本気でやる気になるまでは無理だ」と自分たちで勝手に決心しています。

だとすれば、「互いに本気になってやる気を出すようにしましょうよ。」と言う単純な問題に行き着くのです。互いの誤解と決めつけを解消しなければ、一切前には進みません。

このまま数年若手育成を放置すると、人手不足倒産が始まります。若手社員があなたの会社・職場にはいなくなってしまいます。恐らく時間の問題でしょう。若手社員入社ゼロ時代は恐らく2021年から始まります。本当の危機は間もなくやってくるのです。

本当に人間がやるべき業務を選別して重要な部分を担当させるしかない

2021年~2025年は製造業の職場に「劇的な革命」が起きると言われています。

急速な自動化の波が押し寄せます。比較的手ごろな価格で自動化のロボットやAIが現場や倉庫や事務所にも登場し始めます。そうしないと、若手社員による人手不足倒産に陥るからです。既に物流業界は、若手社員は入社して来ません。応募が無くなっているのです。

「作業レベルで行う技術や業務は大半が自働化できます」と言う時代に、後5年以内になって行くでしょう。熟練技術者のレベルは無理でも若手社員が担う作業領域は50%以上そうなることでしょう。

2021年から2025年までに予測される自動化の波(予測なので確実ではない)

- 視覚領域(認証等)は、高性能カメラとセンサーで代替

- 区分けや形状識別・ピッキング(必要なものだけ取り出す)等はAIやロボットで代替

- 定型反復作業での取り付け・取り外し・不良品排除等もロボットで代替

- 配車や工程変更及び作業変更や在庫発注の計画や指示等はAI等で代替

- 入社3年目以内の若手社員領域の「身体感覚」を伴わない作業=ロボットやAIに可能な感覚器官(触覚・嗅覚・味覚・聴覚等)は各種センサーで代替

- オフィスでの営業活動80%以上は自働化してWEB対応に代替

- 店舗レジはほぼ無人化=盗難防止に一人オペレーションに代替

- オフィスの内勤管理業務のほぼ50%は「ペーパーレス化」してAIが代替

2025年以降になれば、若手社員の作業領域はもう自働化機器が代替しています。今の若手がベテラン社員になる頃には、本当に人間にしか対応できない領域(身体感覚をフル活用する領域)以外は、職人(技術者)は不要になるのです。そういう時代があなたの会社にも、いよいよ迫ってきていると認識しなければいけません。

つまり若手社員には今のうちから、本当に人間がやるべき業務を選別して重要な部分を担当させるしかありません。あなたの会社で今から5年間で若手に習得させる知識や技術は具体的には何に変化しますか?

2021年以降2025年までは「明治維新並みの社会変化(文明開化)が起きる」と言うのが私の予測です。もしそうならば5年間であなたの会社は別世界に移行することはできますか?

当然2019年今から始めなければ、若手育成は間に合いません。教育や研修のやり方、現場指導や現場育成のやり方からまずは変わっていくのでしょう。実は私は既にこの6年間、富士ゼロックスグループの中でそれを実践してきました。若手社員の教育研修をが100%変わる瞬間を作り出してきました。2025年までは6年間あります。あなたの会社でもまだ間に合います。

しかし、もう回り道は許されません。

本当に人間がやるべき業務を選別して重要な部分を若手社員に早期に担当させなければ生き残ることはできません。10年かけて一人前の職人に育てるのではもう間に合わないのです。最大6年間、その中でもまだ若手社員が採用可能な3年間が勝負です。

解決の処方箋!教育体系を作成して若手社員に未来を描かせる

では解決策の処方箋をお伝えします。

- 若手社員(入社10年以内)を対象とする教育体系を構築する

- その教育体系の具体化を若手社員自身が参画して詳細にする

- 若手社員自身が、育成のトレーナー役となる先輩や管理者を指名する

- 若手育成計画を作る

- 育成計画をベースに若手社員が自分の未来像(2025年)を描いてみる

決して押しつけにならないように配慮して、若手社員を中心とした「教育プログラムの組み立て」をすることがポイントです。もちろんこれらは自社の中だけで行なうのは難しいかもしれません。その際には、実践経験が豊富な経営コンサルタントのサポートを活用することも含めて進めていきましょう。無理に自社だけで行ない失敗するよりも、コンサルタントを活用してスピード、コスト、質ともに満足のいく活動を行なうことが必要な時代です。

もちろん若手社員を育成した経験やノウハウがない管理者に丸投げするだけではいけません。若手社員が内面に持つ「未来への不安感」と「未知なる技術に挑戦する勇気」を受け止める事ができれば、若手社員は自分から学び始めます。それは、あなたの会社にも必要な変化であることは間違いありません。

第2回のポイントまとめ

では、第2回のコラムで重要な3つのことについて振り返りしてみましょう。

- 自己診断(能力開発の体系)

- 2021年から2025年までに予測される自動化の波

- 解決の処方箋

第2回のコラムは以上となります。第3回のコラムでは、製造業の若手育成に関する成功への7つの秘訣の3つ目「若手社員(20代~30代)を簡単に退職させない!」について解説していきます。

第3回:若手社員(20代~30代)を簡単に退職させない!

若手社員は自分が将来どういう立場になれるのか不安に思う

私は仕事柄多くの企業の若手人材と接しますが、彼らの偽らざる本音は「自分の将来不安」にあります。今回は、大企業と中小企業の若手社員の私なりの分析をした結果を今回はお伝えしたいと思います。

まずは次の自己診断にあなたならばどう回答しますか?試みにやってみましょう。

自己診断(周囲には伝えていない内心の気持ち)

自分が本音ではそう感じているが、周囲には伝えていない内心の気持ちは?

- 就職活動の時はあまりよく分からなったが、実際に入社したら「全く想像していたこととは違っていた」と思う

- 1年目は無我夢中にやり遂げたが、2年目になると既に将来の事が見えてしまって「このままここで働いても良いのか?」と思う

- 仕事そのものがやりたい仕事ではなく、自分以外でもできる内容の反復にすぎないので「自分の成長を実感できない」と思う

- 会社に所属したら「もう自分の自由がほとんどない」と実感するので「できればもっと自由に働けるところへ行きたい」と思う

- 10年先の自分の姿を「この職場の中に描くことができない」と感じ、「自分らしく働ける場を探そう」と思う

さぁ、もしあなたが若手人材ならばどうですか?

①、③、⑤は、「中小企業の若手社員」がコーチングの折に内心を語る部分です。

②、④は、「大企業の若手社員」がコーチングの折に吐露する部分です。

①は、インターンシップ等の現場体験があれば、そうならずに済んだはずです。

③は、単純作業に飽きると言うことらしく、次の成長過程を示すことなく指示された範囲しかできないことから起きています。いつまで単純作業だけするのか?と言う不安感ですね。

⑤は、特に技術志向が強い若手社員に多いのですが、現場の古臭さ(徒弟制度)に失望してしまい、そもそも仕事自体に魅力を失ったせいです。

要するに「将来への道筋を示すこと」が出来ていないから、将来に不安と失望を抱いていると言うことでしょう。つまりOJTだけでは解決不能なのです。

次に大企業の若手社員は、どうでしょうか?

②は、先輩や上司のマンネリ感に満ち満ちた「惰性の日々」に失望しているようです。「ああはなりたくないですよね。毎日不平や不満を口にして、つるんでやけ酒を飲んでいる生活嫌です。」と先輩たちの言動に目が行っているようです。

④は、いかにも大企業らしい反応です。自由がなく常に監視されており、監視役にも更に監視がついている。社員の不正行為を取り締まることが優先されている。決まりきったこと以外は口にすることも、次第に考える事もできなくなっていくのです。「人目が気になり、いつも息苦しい職場です」とさえ言います。

本心や本音は口に決してできません。つまり人間不信が根底にあるのです。

大企業の場合は「自由を束縛される代わりに安定した生活と報酬を補償してもらう」と言うことになります。ある意味もう諦めるしかありません。

しかし、「大企業も中小企業にも共通する事」があります。

それは「優秀な若手人材ほど、この将来不安によって簡単に退職してしまう」ということです。

大企業の中にある「大企業病」を嫌い、もっと自由に働きたいと願望する若手社員はベンチャー企業に20代で転職します。ベンチャー企業には、多数の監視役はいません。仕事はキツくてもやりがいがあり、人間関係もむしろ家族的なのです。

中小企業の若手社員は、現場の徒弟制度的な「見て学べ」とか「技術を盗め」と言う放任OJTを嫌い、もっとキャリア(仕事人生)のステップが見える教育課程や体系的な能力開発制度がある会社へと転職します。

要するに「成長欲求」と「成長機会」がマッチすれば、若手人材は簡単には退職しないのです。それを知らずに「俺の若い時はこうだったんだ。」とか「誰も技術なんか教えてくれなかった。」とか言う上司に若手人材の育成を任せておいて良いのでしょうか?危険だと言う事実を認識するべきでしょう。

では、整理してみましょう。

若手社員が抱く転職へと加速する悩み(その本質的な部分)

- 自分の「成長欲求」を満たすような職場ではない(先輩上司を軽蔑)

- 自分の「成長機会」が得られるまでの期間が分からない(ずっと先?)

- 自分の自由が束縛される(自由にトライできない・自由に考えられない)

- 自分の描く「自分らしい働き方」を束縛されており、ここでは実現できない

- 自分のやりたいことができない(残業や休日出勤が多く自分の時間がない)

どうでしょうか?このような若手人材をどう会社に慰留する事が出来るでしょうか?何の手も打たなければ、退職防止も出来ないままにただ優秀な若手人材が退職するだけなのです。そしてもう間もなく若手人材を中途採用する事が不可能な状況になってきます。

その結果、将来的(5年~10年先)には人手不足倒産が確定してしまうのです。

先輩依存から早期に脱却して「自立した技術者」になる道筋を知りたい

このような悩みを若手人材から多くヒアリングします。

私の仕事は「人事教育コンサルタント」ですので、このような若手社員の退職防止に繋がる人事政策や教育体系や若手人材用の能力開発体系(キャリアラダーシステム=1年目~10年目までの仕事人生を階段方式に整理して、自分のペースで上って行くことができる制度=医師や看護師の業界では当たり前の制度)を設計して、オリジナルの社内教育プログラムを制作します。

つまり「先輩依存を早く脱却したい」(OJT依存)や「自分さえ頑張ればいち早く自立した技術者や管理者にもなれる道筋が欲しい」と言う願望を叶えて行くのです。

こういうと「うちには立派なOJTの技術マニュアルはある」と反論する方々がいますが、「技術マニュアル」(手順書)を与えてもあまり若手人材の悩みは解消しません。若手人材が知りたいのは「将来への道筋」なのです。

少し専門的な言葉で言うと「キャリアパス(仕事人生の設計図)」が欲しいのです。そういうと「うちは中小企業だから、一生同じ部署になる」と言う方々もいることでしょう。同じ部署でも、期待される役割や果たすべき責任、さらには求められる意識や模範的行動や、その実現を下支えするスキルマップ等が必要なのです。

そういう「仕事人生(キャリアパス)」を見えるようにすることが、2020年代には中小企業や零細企業にも必要になります。いやむしろ、それが整備されていない会社にはもう若手人材は入社しないし、仮に入社しても数年以内には確実に退職するようになります。

働き方改革関連法案は、単に「残業削減」や「休日出勤の削減」を指示するものではなく、従業員のより「多様な働き方(自分なりに選択する幅がある働き方)」ができる職場を求めているのです。

では、整理してみましょう。

自立した技術者になる道筋を示す方法

- 若手を対象とする「能力開発体系」の整備をする

- 具体的には「キャリアパス(仕事人生)の道筋」を会社として提示する

- キャリアラダーシステム(階段状の成長過程)を設計する

- 単なるOJTには依存しない「多様な働き方」を若手社員自身が選択できるようにする

- 技術ばかりではなく、従業員のより多様な能力を引き出してゆけるように「人事評価制度」へも連動させる

これらの取り組みは、恐らく社内だけでは対応できないことが多いと思います。そもそも管理者や経営者自身が、そういう育成の仕組みを自分自身が経験していないので、どうやれば良いのか?が不明だからです。

解決の処方箋!自分の仕事と人生プランを設計する!

私がここ数年非常に多く手掛けてきているのが、正にこのような「人事教育コンサルティング」なのです。

ただし勘違いしないで下さい。最近流行しているような「働き方改革法による残業代削減・休日出勤削減の為のコンサルティング」ではありません。確かに経営的には必要ですが、単に「残業削減」に走ると若手人材の退職・流出が加速しかねません。

「労働時間を短くする」と言うのではなく、「特に若手社員の能力開発のスピードアップを図り、労働生産性そのものを高める」

ことで、当たり前のように労働時間が減少し、その分の生産性向上を報酬として若手人材に還元すると言う、より抜本的な制度改革が必要となります。

若手人材の活性化をしないままに、残業時間の削減や休日出勤の削減をすれば、ただでさえ低い若手人材の手取り額が大幅に減少してしまいます。優秀な若手人材ならば、より高い報酬を求めて転職活動を開始します(むしろそれは必然です)。今までと同じように働いて、残業代や休日出勤代が制限されたり削減されたりすると、家計に響くし住宅ローンさえ払えなくなります。今までの働き方を変えままで、結果だけを求めようとすることに問題があります。

解決への処方箋

以上ことを解決するためには、これらのことを十分に理解した経営者が抜本的な取り組みを始めることが必要ですが、それが出来ていれば現在の危機的な状態には陥ってはいないでしょう。従って、現実的には、私のような人事教育コンサルタントが個別に面談して、若手人材の仕事と人生の長期的なプラン作りをサポートすることが一番有効な手段となります。

つまり、若手人材のキャリア開発面談を行なうということです。先ずは数人から「現状の職場ヒアリングを実施」することから開始します。この調査段階では、外部コンサルタントも比較的に安価に活用することができるでしょう。前半で事例を提示した「若手人材の本音」とは、こういう生々しい「現場ヒアリング」の中からしか引き出されない部分なのです。

事前調査として半日(3時間)で若手人材3人ほどヒアリングを実施して、内容を整理して後、後日半日(3時間)で若手人材の上司(管理者やOJT担当者)3人にもヒアリングを実施します。

このようにして先ずは人事教育コンサルタントが直に「若手人材」と「管理者」にヒアリングをする事で、両者が抱く「心理的なギャップ」を抽出する事が出来るのです。

明確化してくる事としては、次のようなことになります。

- 若手人材の本音

- 若手人材へのOJTの実態(実質的に指導育成がされていない場合が多い)

- 若手人材が望む仕事人生や自分のライフスタイルへの道筋(ありたい姿)

これらがわずか2回の訪問やヒアリングで明確化するばかりではなく、その危険性(経営的なリスク)も露わになってきます。経営層も「うすうすそうかなぁと感じていた」と言う実態や懸念が、白日の下になるためもう放置する事は出来ません。

当然ながら社内の管理者や経営者がヒアリングをしても、そんな生々しい事は決して露出しないことは事実として認識せねばなりません。優秀な若手人材は、それよりも早く転職する方を選択します。そのために人事教育コンサルタントが存在していますので、活用しない手はないのです。

現在の市場環境は、ある意味ではもう待ったなしのところに来ています。だからこそ経営者が本気になって若手人材の育成や処遇改善に取り組まなければ、やがては「人手不足倒産」になってしまいます。今が最後のカイゼンの機会であると捉えて一歩を踏み出しましょう!

第3回のポイントまとめ

では、第3回のコラムで重要な3つのことについて振り返りしてみましょう。

- 自己診断(周囲には伝えていない内心の気持ち)

- 若手社員が抱く転職へと加速する悩み(その本質的な部分)

自立した技術者になる道筋を示す方法

第3回のコラムは以上となります。第4回のコラムでは、製造業の若手育成に関する成功への7つの秘訣の4つ目「管理職(40代~50代)のいい加減さを正す!」について解説していきます。

第4回:管理職(40代~50代)のいい加減さを正す!

単なるやり方や方法では教えられない(なぜ技術が必要なのか?を伝える)

本コラムも全7回のうち丁度中間点に差し掛かりました。

そろそろ最も本質的な問題点を明らかにすると共に、その根本原因を解決に導く解説に入りましょう!

過去3回は若手人材にフォーカスを当てて来ましたが、今回は別の角度から考えてみます。

とある大手グループ企業でも長年に亘り、若手技術者の早期育成・戦力化は最大の教育テーマであり、そのための若手教育には実は莫大なコストと時間を割いて来ました。それにも関わらず、相も変わらず優秀な若手人材は転職する事が「まるでキャリアパス(仕事人生の経路)」だと言わんばかりに、30代前半で流出しています。

確かに能力開発体系の整備や、キャリアパスの具体化、更にキャリア開発の上司との育成面談まで、人事制度面ではお膳立てしています。しかし、その全てを台無しにしてしまうのが、直属上司でありOJTトレーナーであるベテラン技術者なのです。

その実態調査を簡潔に整理してみましょう。

能力開発体系が上手く機能しない原因探求のまとめ

- 直属上司は、新しい制度が持つ意味合いや重要性を理解せず、従来と同じ方法だけを伝えて育成していると思い込んでいる

- 直属上司は、部下の育成責任は自分にあるとは認識しておらず、OJTトレーナーに丸投げしている

- 直属上司は、部下の育成や将来への希望を聴く耳持たず「ずっとこの部署で働くこと」を前提にしている(塩漬け状態を要求する)

- ベテランのOJTトレーナーは、作業のやり方や方法は教えるがその目的や意義は伝えていない

- ベテランのOJTトレーナーは「質問するな!」と言い「見て学べ!」と強要してくる(質問する前に手順書を読めと突き放す)

ここに致命的な根本原因を発見する事になるのです。

「上司やOJTトレーナーは、過去に人材育成をされた経験がなく、当然現在もどうやって人材育成をすればよいのか?を学習していない」と言う事です。

経営者の皆さんも胸に手を当てて考えてみて下さい。

自己診断(教育への誤解と偏見)

以下の質問に回答してみて下さい。次のような若手技術者の育成に関する誤解と偏見を持っていませんか?

- 現場に行けば自然と仕事ができるようになる

- 職人(現場作業者)は徒弟制度で育成しているはず

- マニュアル(手順書)を与えればできるはず

- 営業マンや管理部門のように教育研修を外部に委託する必要はない

- 新入社員教育(数日~数週間)さえやれば後はどうにかなる

現場調査をしてみると、何と管理者・ベテラン・30代後半(もう諦めた世代)の大半が5つの質問に該当しているのです。

つまり、技術のやり方や方法を教えれば良いと思い込み、その技術が持つ意味合い、目的や「なぜ?それが有効なのか」と言う技術の背景等を伝えていないのです。知識労働者(自分で考えて工夫する)ではなく、作業労働者(指示されたことを単純に繰り返す)を育てる方法を未だに繰り返しているのです。

そろそろ読者の多くの方が気付いているのではないでしょうか?

「知識労働者」が求められている現代にありながら、未だに「作業労働者」を強要する上司やベテランには、「若手人材はそもそも従うつもりがない」のです。

お分かり頂いたように「優秀な若手人材がこぞって退職する理由」はここにあります。極論すると「長時間かけて無能化されること」を回避しているのです。

しかも間もなく現場に「ロボット」や「AI」が持ち込まれてきます。それを予測する彼らは急いで逃げ出しているのです。

経営者や管理者自身が意識の転換をしない限りは、人手不足倒産は回避することはもはや不可能です。作業労働者(単純作業の反復)は10年後には大半がロボットやAIに取って代わられるのに、未だに作業労働者を育成するつもりなのでしょうか?

とは言え、その方法しか知らないのならば、どうしようもありません。

自分が習得した学び方や方法ではなかなかうまくいかない

ではここでまた確認をしてみましょう。

自己診断(製造業特に中小企業での実情)

以下の質問に回答してみて下さい。あなたは何個該当しますか?

- 知識労働者と言う言葉の意味をよく知らない

- 自社には作業労働者しかいない(基本的に単純労働の反復)

- 自社の仕事はロボットとは関係がないし今後導入される見込みもない

- 今更知識労働者だの言われても、管理者もそうではないし仕方がない

- 現状維持の延長以外想像したこともない

恐らく多くの製造業特に中小企業の多くでは、この質問に全問チェックを入れる状態でしょう。そうならば、10年後には大半の会社は存続することが非常に難しいと言わざるを得ません。

経営者や管理者の育ってきた環境と、現在の若手人材の環境は全く違います。自分が習得した学び方や方法ではなかなかうまくいかないと言う認識を持つべきでしょう。

そもそも知識労働者の育成方法など聞いたことも見たこともないはずです。「自社は中小企業だから知識労働者なんか必要ない。」と思っていませんか?「必要なのは手や足であり、頭では何も考えずに指示された事だけやってくれればよい。」と考えていませんか?

これからは劇的変化の時代です。明治維新並みの環境変化が必ず起きます。

2030年以降・日本の製造業に起きる近未来予測

- 第4次産業革命(自動化・無人化)の激変の波に飲み込まれる

- 単純作業労働者の仕事は、その大半が自働化され居場所がなくなる

- 業務改善や事業改革をする事が主要な仕事になり知識労働者が必要になる

- 外国人労働者が大量雇用され外国語対応が必須になる(自動翻訳機が活躍)

- 男性優位職場に「女性進出」「外国人進出」「障害者進出」「高齢者進出」が起こり、多様性(様々な雇用形態やワークシェアが混在する)が当たり前になる

- 製造現場にそもそも徒弟制度(見て学ぶ・技術を盗む)は必要なくなる

- 現場にいて監視役をしているような管理者等は不要になる(AI管理化)

- 現在製造しているような「大量複製品」は急激に減少して「オーダーメイド」製造や「カスタマイズ」製造が当たり前になる(そこではむしろデザインセンスや新製品の発想が求められる)

- 製造業が次第にサービス業化し始める(ただ作って売るだけではなくなる)

- 製品・商品の流通機構が激変してしまい直販形態(消費者対応)が増加する

これほど激変する社会の中で、今の経営者・管理者の意識はついて行けるのでしょうか?極めて疑問になってしまいます。急速に変化している社会を敏感に感じている若手人材は、もはやそれについて行くことができない経営者・管理者・ベテラン技術者を見限って行くのは明確でしょう。経営者・管理者・ベテラン技術の意識変革待ったなしの状態になっています。恐らく5年以内に自分から率先して意識変革しなければ、若手人材はほぼ全員が自社を去ることになると予測されます。

解決の処方箋!若手自身に「目的」を与えて手段(やり方・方法)を考えさせる

では再び整理しましょう。

いま起きている重大な問題点

- 問題点①:作業労働者の育成方法しか知らない経営者や管理者には若手人材を教育する事がほとんど不可能になっている

- 問題点②:今後の製造業に求められる知識労働者はどういう育成方法が必要なのか?不明のままになっている

- 問題点③:気が付いているのは若手人材の方で管理者やベテラン技術者の方はこのギャップに気が付いてもいない

- 問題点④:いずれかの方法で製造業の若手人材の育成方法を早急に学ぶべきだが、それがどこにあるか知らない(誰から学べばよいのか不明)

- 問題点⑤:次第に手遅れになりつつあるが、解決策を見いだせないでいる

いかがでしょうか?

正に自社の現状そのものだと実感されることでしょう。

来る知識社会がどういう社会なのか?は、まだ正確には予測しきれません。あまりに現状維持とは異なるので、どこまで実現するかまでは測定しきれないのでしょう。

しかし、一つだけ明確な事実、変えようのない事実があります。それは、

「現在の若手人材(20代~30代)は、100%確実にこの激変の中に放り込まれる。もはや逃げ場さえない。」

そこで私はある製造業の中堅中小企業で若手人材(20代~30代)に、この明確な事実を伝えて1年間彼ら自身がこの激変をどうやって乗り越えるのか?を考えさせました。

「次世代人材養成講座」「次期技術管理者養成塾」と言う名目で、1年間3班に分かれて毎月1日の連続講座を開催しました。若手人材が自分自身でどうやってこの激変を乗り越えるのか?と言うテーマ(目的)を与えられ、その解決手段を徹底して考えて解決の方向性を模索したのです。

若手人材が激変を乗り越えるための解決手段

- 能力開発体系(教育研修体系)の構造設計

- それを人事評価制度・処遇にどう連動させるのか

- OJT主体(徒弟制)の学習から「小集団現場研修」への改革

- 経営者・管理者への提言制度の改革

- 新規事業創造への取り組み

20代後半チーム、30代前半チーム、30代後半チームの3班体制で丸1年間実施しました。その小集団現場研修を人事教育コンサルタントとして、徹底的にサポートしたのです。その結果は、

最優秀な提言や具体的改善改革の成果を出したのは、なんと20代後半チーム(4人)でした。30代前半チーム(6人)、30代後半チーム(5人)よりも断然素晴らしい成果を上げたのです。

ではなぜそうなったのでしょうか?

その後の受講者のヒアリングで判明したのは、危機意識の度合いだったのです。

若いチームほど「このままでは行き詰まる」と言う既存事業の先細り感が明確にあり、さっさと転職するか?または1年間コンサルタントと一緒に解決策を遣り抜くか?と言う二者択一の中での「真剣みが違っていた」のです。

逆に年齢が上がるごとに、転職意欲が薄れて一種の諦めモードになっている様子が伺えました。「もう転職できる年齢じゃないし。」とか「何をやってももう手遅れなのかも。」とか愚痴や自己卑下が見受けられました。

まだ東京五輪景気があり完全に不況になっていない段階でもそうなのです。

これが2021年以降に東京五輪後の大不況が押し寄せれば、もはや手遅れとなりかねません。後2年間です。打ち手がある段階で改善改革に着手するか?ここは経営者・管理者の判断の問題になります。

第4回のポイントまとめ

では、第4回のコラムで重要な5つのことについて振り返りしてみましょう。

- 能力開発体系が上手く機能しない原因探求のまとめ

- 自己診断(教育への誤解と偏見)

- 自己診断(製造業特に中小企業での実情)

- 2030年以降・日本の製造業に起きる近未来予測

- 若手人材が激変を乗り越えるための解決手段

第4回のコラムは以上となります。第5回のコラムでは、製造業の若手育成に関する成功への7つの秘訣の5つ目「経営者が抱える技能継承への思い込みを捨てる!」について解説していきます。

第5回:経営者が抱える技能継承への思い込みを捨てる!

優秀な若手社員からむしろ育成法を学ぶべき。彼らの欲する学び方を知る

既に4回のコラムを通じて若手人材の育成は、今までのやり方や方法が全く通用しなくなったと言う事は、ある程度はご理解頂けたかと思います。しかし、まだ根強く残っているのは、経営者自身の技能継承への思い込みなのではないでしょうか?

ここで真摯な気持ちで自己診断をやってみて下さい。

自己診断(技能継承への思い込み)

- やはり技能継承は、従来のやり方や方法による方が上手く行く

- 現在の管理者やOJTトレーナーが教えないと上手く行かない

- 若手人材の学び方をそもそも管理者やOJTトレーナーは知らない

- いくら目的を示しても手段を生み出せるほど若手は熟達していない

- マニュアル(手順書)の整備の方が技能伝承に繋がる

さぁ、いかがだったでしょうか?

確かに単純作業労働者の養成ならば、そうかも知れません。しかし、これから求められるのは創意工夫や改善改革と言う技術における知識労働になるのです。

よって、管理者やOJTトレーナーからの技術的なアドバイスは必要ですが、むしろ目的を示して学び方自体は若手人材自身が研究して試行錯誤しながら習得する方がよいのです。

知識労働とは、正解が予め用意されていないような未知数の部分をいかにして創意工夫を加えて改善改革し、更に創造して行くかが大切です。今までのように、正解を早く正しく導くことよりも重視されるのです。

むしろ今までにはない独創的な発想や、新しい技術の結合や連携等が創造的に生み出される必要があります。試行錯誤や早い段階での失敗や路線変更は歓迎すると言うような、より体験的な学び方を若手人材は好みます。

そればかりではなく、若手人材の目線で見てみると、もっと切実な思いが見当たります。若手人材の技能習得に関する不満は、意識的な面でも明らかにあります。これはたとえ話になりますが、「古臭い同じ帽子(従来の技術手順)」を早くかぶれ、早く使いこなせ!と一方的に強要して来ても、ズレが広がるばかりではないでしょうか?

- そもそも頭の形や大きさが異なるから同じ帽子が無理にはかぶれない

- 過去は良かったのだろうが古臭いデザインを今更かぶる気になれない

- 本来帽子の果たす役割を考えれば別の選択肢(ヘルメット等)もありえる

帽子の事例で説明しましたが、技能伝承の方法論も全く同じなのです。

つまり、優秀な若手社員からむしろ育成法を学ぶべきであり、彼らの欲する学び方を知ることからスタートすべきなのだと考えることが必要な時代となっています。

伝統的な技能伝承だと「察し(雰囲気を掴む)と気合(努力と根性)」が中心となり、あまり科学的ではないのです。「そもそも技術とはこういうものだ」と言う、とことん無駄を削ぎ落して結晶化した部分(エッセンス)を学ばせようとします。しかし、若手人材はそうはいきません。彼らは試行錯誤を繰り返しながら、失敗や遠回りを体験して初めてその技術が持つ奥行きの深さや意味合いを体感していきます。その結果として理由や背景が分かっていくのです。

「正解はこれだ。」と言うのでは学びにはなりません。創意工夫や改善改革をするには、そのプロセスが重要なのであり、プロセスを体験しながら「もしこうしたらどうなるのか?」と深い思考を巡らせるところが重要となります。

20世紀後半や21世紀のこの20年あまり、正解志向があまりに行き過ぎて失敗を経験させなくなり、失敗から体験的な気づきや学びを得ることが出来なくなりつつあります。これでは到底のこと、知識労働者は育ってはこないのは当然です。経営者として、この誤解を解消しない限りは、若手人材は育たないと認識せねばなりません。

意識や行動がどう技術習得に繋がるのか?を見直す

相当に激しい変化の中で、今経営者に待ったなしで求められている事は何か?について、更に考えてみましょう。

自己診断(経営者自身の行動)

次の自己診断に真摯に回答してみましょう。

- 経営者の学びを定期的に行っている(講演会や研修会に毎月行く)

- 社員の教育や研修の折は可能な限りは顔を出して自分も聴く

- 経営者の団体や仲間とのコミュニティを持ち情報交換している

- 毎月1冊は、雑誌以外の本(書籍)を読んでいる

- SNSを活用した幅広い人脈や情報収集を欠かさない

さぁ、いかがでしょうか?

最低限度3つは該当しなければ、もはや若手人材育成どころか、激変する社会情勢に全くついて行くことができなくなるでしょう。「テレビや新聞は見ているから」と言い訳するかもしれませんが、既にテレビや新聞レベルでは、時代や社会の激変に追いつけないという認識が必要です。

社会人基礎知識のレベルにおいて、経営者自身がどれだけの能力を身に付けているのでしょうか?因みに以下に示すのが、社会人基礎知識や行動ガイドラインと呼ばれるものです。様々な規範がありますが、一つの事例として参考に見て下さい。

社会人基礎知識及び行動ガイドライン(一つの事例)

1:前進力

①主体変革性(意識)

②働きかけ力(行動)

③実行力(行動)

2:課題解決力

④課題発見力(意識)

⑤計画力(行動)

⑥創造力(行動)

3:組織労働力

⑦論理的伝達力(行動)

⑧柔軟性(意識)

⑨状況把握力(行動)

⑩規律性(意識)

⑪利他性(意識)

⑫陽転指向性(意識)

4:組織貢献力

⑬意思決定支援力(行動)

⑭人材育成力(行動)

⑮組織標準化力(行動)

これが我が国における「社会人基礎知識・行動ガイドライン(事例)」になります。いろいろな機関が提示していますので、一つの事例だと思って下さい。

これら6つの模範的意識と、9つの模範的行動を企業人・社会人として習得するべきだと言うのです。しかもこれは社員向けです。管理者や経営者は、もっと上のレベルを求められています。

理由は簡単です。我が国は「世界初の知識社会を実現しないと存続できない人口構成の国家」になったからです。桁違いに少子高齢化が深刻な日本は、もはや「作業労働者による労働集約型社会」を計画的に脱却して、より高度な「知識労働者による改善改革・創造型社会」を早期に構築する必要があります。

つまり、6つの模範的な意識醸成と9つの模範的な行動促進を総力挙げて取り組まない限りは、国家も企業・組織も存続できないほど「追い詰められている社会」なのです。

これが国策なのです。早急に知識社会への転換を図る必要がありますが、大企業はともかく中堅(50人以上)中小企業が全く準備不足ではないでしょうか。もはや零細・中小企業は、存続を危ぶまれる事態に近づいています。

解決の処方箋!技能継承の模範例をあなたの会社に作る

6つの意識醸成と9つの行動促進を掲げて中堅・中小企業の抜本的な若手人材への教育研修を提供している教育会社やコンサルティング会社はほとんどありません。多くの教育会社やコンサルティング会社は、大企業を相手にして十分な糧を得られるからです。しかも教育予算が少なく、かつ経営者に教育研修への意識が乏しい事も原因となっています。

しかし、それで間に合うのでしょうか?

2025年辺りからは、当たり前のように「知識労働者の社会」に転換しているのに、自社の若手人材は6年後その社会的な激変について行くことが出来るのでしょうか?

- 限られた教育予算

- 少数の若手人材(20代~30代)

- 待ったなしの技能継承の要求

- 6つの意識醸成と9つの行動促進が必須

- 経営者の直轄による選抜型教育

技能継承の模範例をあなたの会社に作る覚悟が必要になります。まだ最長6年間はあります。最短は2年間(2021年まで)。

経営者が腹を括る場面に差し掛かっているのです。

第5回のポイントまとめ

では、第5回のコラムで重要な5つのことについて振り返りしてみましょう。

- 自己診断(技能継承への思い込み)

- 自己診断(経営者自身の行動)

- 社会人基礎知識及び行動ガイドライン(一つの事例)

- 解決の処方箋!技能継承の模範例

第5回のコラムは以上となります。第6回のコラムでは、製造業の若手育成に関する成功への7つの秘訣の6つ目「本当に活躍する若手社員を見つけて育てるしかない!」について解説していきます。

第6回:本当に活躍する若手社員を見つけて育てるしかない!

次の管理者に誰が相応しいのか?が分からない

いよいよ佳境に差し掛かりました。既に第5回までのコラムを読んで、今までの単純な延長線上にはもはや若手人材の育成を成しえないと言う事がお分かりになったと思います。

では本コラムの一つの結論である、本当に活躍する若手社員を見つけるために必要な視点について、解説を始めていきたいと思います。「その結論は分かるがどうすれば良いのか?」を考えていきましょう。

自己診断(次期経営者)

ではまずは、下記の問いに真摯な気持ちで回答をしてみましょう。

- 自分の中では「次期経営者候補」が明確にいる

- 自分の中では「次期管理者候補」が明確にいる

- それは自分の家族や親族の中から選択できる

- それは長年の功績を踏まえた年功序列によっている

- 正直に言えば「次期(5年以上)先」をイメージしていない

さぁ、いかがだったでしょうか?

もし自社が同族経営(家族・親族経営者)ならば、①②③が該当したのかもしれません。自社は同族経営ではなく年功序列での管理者・経営者登用と言う事でしたら④かもしれません。

でもほとんどの方々は、正直に言えば⑤の「次期(5年以上先)」の2025年頃に、誰が会社の経営や管理を担っているか?と言うイメージさえないかもしれません。

しかし、どうでしょうか?5年間なんてあっという間に来ます。

経営者(役員)任期で言えば、2期先でしかありません(取締役任期が通常2年から3年とする)。同族の株式保有による株主にはなれても、自動で経営者(役員)にはなれません。最低3年間は、経営者の養成が不可欠でしょう。どこかの教育会社の「幹部養成講座」とかに派遣する事もできるかもしれませんが、果たして自社の経営に役立つような内容でしょうか?異業種による混成チームでの勉強会では現場での活用は難しいのが実情です。

管理者は、どうでしょうか?中小企業では、大企業のように「役職定年制度」=満55歳になると管理者を退任するというような、役職と定年の年齢を定めた仕組みはないでしょうから、65歳の課長や70歳の部長もいることでしょう。

その方々が「次期管理者」に推すのは、直属のベテラン(40代後半~50代)になり兼ねません。「うちは伝統的に前任者が後任者を指名する」と言う会社もあります。

その理由の大半が、賃金制度がそもそも年功序列なので年齢に相応しい報酬を上げるには年功(長年勤めた)を重ねたベテランを次期管理者登用するしかないと言う制度上の問題点が浮かび上がります。

そうなるとどうでしょうか?

制度上の問題点から予測される事象

- 予測される事象①:PC等もあまり使いこなせない部課長が誕生する

- 予測される事象②:現状維持しか方針がなく戦略や戦術を変更しない

- 予測される事象③:自分の未経験ゾーンの事柄は全て先送りする

- 予測される事象④:若手人材育成ができず、OJTもままならない

- 予測される事象⑤:次第に先細る既存事業の立て直しができない

- 予測される事象⑥:人事制度の運用がうまく行かず好き嫌いの派閥ができる

- 予測される事象⑦:年齢格差(管理者50代で部下20代)が当たり前になる

- 予測される事象⑧:管理者になるまで20年以上かかると見限り若手が退職

- 予測される事象⑨:自社を下支えしてくれる30代・40代の意欲が減退

- 予測される事象⑩:新任管理者に期待感が持てず面従腹背が蔓延する

私は26年間、経営コンサルタントをしてきて上記の生々しい事象を無数に見て来ました。そして、私が導入をお勧めして大成功した事が「階層別アセスメント制度」です。

階層別人材アセスメント制度の概要

- 入社2年間はないが、3年~5年目に「昇格審査」を設ける

⇒職場の問題点を整理してレポートに解決策と共に書き上げる

=外部審査会社のアセッサーによる採点と育成アドバイスを受ける - 入社10年目に、OJTトレーナー養成講座(1日)を受講した後に6か月間の新入社員OJTを委託し6か月後に「昇格審査」を設ける

⇒外部審査会社のアセッサーによるOJTトレーナーと新入社員の両方面談

=後輩とのコミュニケーション能力の採点と育成アドバイスを受ける - 入社11年目以降に、初級管理者登用の「昇格審査」を設ける

リーダー養成講座(1日×2回)を受講する

=外部審査会社のアセッサーにより2日間の成果を分析して採点し育成アドバイスを受ける

他にも職務等級の昇格時点で行う事が多いです。恐らく中堅・中小企業の場合、階層別アセスメントを受講する対象者は、2人とか3人でしょう。たとえ1人だとしても大丈夫です。数社合同の実施が当たり前になっていますし、動画eラーニングによる受講も可能です。

重要なポイントをここで整理してみましょう。

階層別アセスメント制度のポイント

- 最短11年(30歳前後)に最大3回のアセスメントが実施できる

- 定点観測として、成長や改善幅を一人一人測定できる

- 知識やスキルばかりではなく、コミュニケーション等の部分も分かる

- 少人数でも実施が可能=1人の場合動画eラーニングでも受講できる

- 次期管理者候補を30歳前後で選抜する事ができる

「次の管理者に誰が相応しいのか?が分からない」と言う多くの中小企業の経営者の悩みに回答するならば、この「階層別アセスメント制度」をお勧めします。

大企業ばかりではなく、系列の子会社や関連会社・協力会社には、既に当たり前に導入されています。因みに入社3年目レポートの審査だけでも私は年間100人分は審査しています。

自立人材が本当にいるか?どうか?が分からない

では次に階層別アセスメント制度におけるアセッサーが審査しているポイントはどこにあるのでしょうか?もちろん審査基準は多岐にわたりますので、詳細な解説は割愛しますが、いくつか重要な審査基準があります。

では経営者の皆さんは、階層別アセスメント制度における重要な審査基準を選んでみてください。もちろん複数選んでもOKですが、あえて1つだけ選ぶとしたらどの基準ですか?

自己診断(階層別アセスメント制度における重要な審査基準)

- 人柄や人間性と言う人物本位を最重要な審査ポイントにする

- 実務能力における知識や技能の高さを最重要な審査ポイントにする

- コミュニケーション能力の高さを最重要な審査ポイントにする

- 改善改革や新規の創造性を発揮する点を最重要な審査ポイントにする

- 自分の仕事の意義や使命感を持っている点を最重要なポイントにする

さぁ、いかがでしょうか?

なかなか難しいですよね。確かに程度の差こそあれ、5つ全部が欲しいところです。こういう5つの審査ポイントを全部兼ね備えているのは「自立人材」と呼ばれています。一番重要な基準がどれかに関しては、事項で説明します。

人間は、何者かに依存している間はその可能性や創造性を十分には発揮できません。内在する可能性や創造性を発揮するには、3つのステップが必要です。

可能性や創造性を発揮する3つのステップ

自立:精神的に他者から自立する(他者に依存したり、物事を他責にして逃げることなく、常に自分ごととして向き合う姿勢)

自律:自分で自分の成長や進化を具体的にイメージして、未来志向で計画してPDCAサイクルを回す(自分に対する厳しさを持つ姿勢)

自走:セルフモチベーションが働き、自分が設定したゴールに向かって自分らしく遣り遂げて行く(より良い状態を常に目指す、自己満足しない姿勢)

このような3段階を踏まえて、人間的な成長や成熟が図られるのです。つまり、その第一段階が「自立人材」になると言う事になります。

経営者の皆さんは「うちには自立人材なんか?一人もいないよ。」と最初から諦めていませんか?確かに多くの経営者は異口同音にそう言います。しかし、実際にやってみると「どうでしょうか?」みるみるうちに良くなります。見違えるほど成長するのです。

要するに、未訓練だったに過ぎません。今まで未経験だったから、誰からも教育される機会が無かったからに過ぎないのです。よって必ず「自立人材」は潜在化(まだ表れていないがいる)しています。例えば20代5人。30代10人。合計15人を審査すると最低限20%はいます。3人です。そして彼等こそが、5年後自社の再建を担う管理者候補になってくれます。

解決の処方箋!簡単な行動診断の活かし方

ではここで自己診断(階層別アセスメント制度における重要な審査基準)における最重要な審査ポイントの回答をお伝えします。

それは、「①人柄や人間性と言う人物本位を最重要な審査ポイントにする」ことです。

②~⑤は教育する事が可能です。しかし、①人柄や人間性と言う人物本位は生まれながらに決まっています。

誠実さ⇔反対は、要領よく誤魔化す

真剣さ⇔反対は、適当に手抜きする

生真面目さ⇔反対は、努力を惜しみ自己満足する

私が26年間やってきた簡単な行動診断は2種類です。

・YG性格行動傾向検査

・クレペリン精神検査

2種類実施しても、90分間で診断結果が出てきます。しかも「YG性格行動傾向検査」「クレペリン精神検査」を応用的に掛け合わせて独自診断しますので、以下の行動傾向が観察されます。

「YG性格行動傾向検査」「クレペリン精神検査」による行動傾向の観察

- 人柄・人間性 特に対人関係の能力

- 作業能率=器用さや注意深さ=課題解決能力

- 物事への取組姿勢(気乗りの良さ・悪さ)

- ストレス下での行動特徴(ロスミス発生)

- レジリエンス(苦しい出来事への対応力)

もちろんお一人でも簡単に検査は出来ますし、検査用紙は2種類合わせても500円以内です。しかし最重要なノウハウは、過去26年間で35000人以上の診断実績を持つ者が診断する事にあります。誰でも出来る事ではありません。

第6回のポイントまとめ

では、第6回のコラムで重要な8つのことについて振り返りしてみましょう。

- 自己診断(次期経営者)

- 制度上の問題点から予測される事象

- 階層別人材アセスメント制度の概要

- 階層別アセスメント制度のポイント

- 自己診断(階層別アセスメント制度における重要な審査基準)

- 可能性や創造性を発揮する3つのステップ

- 解決の処方箋!簡単な行動診断を活用する

- 「YG性格行動傾向検査」「クレペリン精神検査」による行動傾向の観察

第6回のコラムは以上となります。第7回のコラムでは、製造業の若手育成に関する成功への7つの秘訣の7つ目「これが決め手だ、若手社員に育成方法を託せ!」について解説していきます。

第7回:これが決め手だ、若手社員に育成方法を託せ!

若手社員を選抜して人材育成プロジェクトを編成するメリット

いよいよ本コラムも最終回になります。ここまで6回に亘ってかなり厳しい内容を書いて来ました。その辺を包括的に整理してみましょう。

製造業における若手育成・成功の為の7つの秘訣

秘訣1:製造業の若手社員・管理者をどう選ぶのか?

秘訣2:重要なのは、役割の明確化と能力開発の体系化にある!

秘訣3:若手社員(20代~30代)を簡単に退職させない!

秘訣4:管理職(40代~50代)のいい加減さを正す!

秘訣5:経営者が抱える技能継承への思い込みを捨てる!

秘訣6:本当に活躍する若手社員を見つけて育てるしかない!

秘訣7:これが決め手だ、若手社員に育成方法を託せ!

以上のようにかなり製造業の若手育成に関する成功の秘訣を体系的に整理して来ました。最終的にとして、特に強調したいことは以下の3点です。

製造業の若手育成を成功させるために強調したいこと

- 既存事業の先細りの中で従来の単なる徒弟制度方式での技能継承は必ず失敗する(仮に成功したとしても時間もコストもかかる割には今後の成長がない)

- まずは意欲的な若手人材の退職を止めない限りは遠からず人手不足倒産が近づく(もはや若手人材の中途採用も期待できない)

- 今技能継承に求められているのは、作業労働ではなく知識労働の方向にある(改善改革・創造を視野に入れないと真の技能継承は実現しない)

いかがでしょうか?果たして本コラムを目にするまで、このような観点で若手人材の技能継承や育成を考えていたでしょうか?

正直に自問自答してみてください。

売上高が先細りして年々減少しており、従来のようにコスト削減もほぼ限界まで来ている。「さぁ、どうしようか」と悩む経営者は多いですが、財務や資金どころか人事労務の問題が自社の存続を、正に10年以内くらいで根本的に危うくする事態に直面していると再認識して頂けたことでしょう。

ここで更に驚くべき我が国の統計データをお示しします。経済産業省の中小企業庁が2025年問題として掲げている「我が国の中小企業の大問題」があります。

本当に驚くべき高齢化の実態です。

「2025年日本の中小企業の経営者の内、約245万人が70歳以上になります。」つまり、株主資本を所有する245万人相当の会社が自分で経営する事を断念し始めることになります。

しかも家族親族への事業継承がほとんど上手く行かず、中小企業庁は事業継承(つまり雇用の維持)に向けて親族以外の第三者への事業継承(株式譲渡や不動産移転等)を国策として促進する予算を2020年度予算に盛り込みました。

事業があるのに事業継承する人材がいないのです。最短では後6年間しかありません。遅くとも10年先にはほぼそうなります。10年後に事業継承を可能にする人材がいなければ、100万社近くは人手不足廃業に向います。

そうだとすれば10年後に次期経営者となる人材の養成は、我が国日本の至上命題の一つではないでしょうか?経営者がいなければ、雇用は無くなります。単純計算してみましょう。

架空のシミュレーションをします。

245万人 2030年には75歳廃業の危機

仮に約半数の100万社が人手不足で廃業すると、平均10人雇用として1000万人失業します。全労働者6000万人の内の何と1000万人。20%近い大失業状態です。特にこの100万社は製造業を中心に発生する可能性が高いです。

理由①:設備更新期に高齢な経営者が設備更新を断念して廃業する

理由②:特殊技能を有する技術者も平均年齢60歳以上になる

理由③:主要な既存製品・商品の先細りが激しい

これはまだシミュレーションですので、必ずそうなるとは言い切れません。

しかし、中小企業庁が2020年予算からその対策を講じると言う事実から見ても、ほぼ100%そうなる可能性があります。

では皆さんの会社はどうなのでしょうか?

「うちは大丈夫、親族が事業継承する予定だから。」とか「内部留保もあるので10年くらいは何とか持ちこたえることができる。」とか。それは経営者目線での話ですね。

現在の若手人材は、今後30年以上自社で労働しないといけません。政府は70歳までの企業の雇用延長を政策提起しています。70歳までです。果たして自社は後30年以上存続できるでしょうか?若手人材の不安感は正にそこにあります。

要するに真の事業継承とは、5年間とか10年間とかの期間ではなく、30年間40年間を見据えてやるべきなのです。私があるグループ企業の中で5年間取り組んだ事業改革や事業創造の取り組みも、正に30年間40年間の未来を想定しておりました。まずは2030年にどうなっていたいのか?を切り口に1年間連続講座を繰り返しました。

若手社員を選抜して人材育成プロジェクトを編成するメリット

- 2030年に40代になる彼らはその時期には「事業部長」や「取締役」に適齢期を迎えている(現在の20代後半~30代前半の若手人材)

- 作業労働者ではなく、知識労働者の学習方法や技能習得方法を考える事が出来る(作業労働に魅力を感じていない)

- 既存事業の先細りの中で、既存技術や既存市場を活かしながら、新規事業を生み出す主体者になって行ける世代になる(既存事業と新規事業の両方に関われる世代)

- 第4次産業革命(AIやロボット等自働化システム)の最先端技術を貪欲に吸収できる体力や知力がある(特にSNS対応やITリテラシーがある)

- もし自分たちの世代(20代~30代前半)が成し遂げなければ企業としては自社は存続しないと言う明確な危機意識が根底にある

まだ教育研修すれば間に合う世代であり、責任感もあるので経営者自身が彼らに「後事を託す」と言う覚悟さえあれば良いのです。

わずか1年で経営感覚を持つリーダーに育てる方法とは

いよいよ結論部分になります。

ここで「基礎知識や基礎技術から長い期間を掛けて学習」すると言うような旧式の作業労働者的な育成方法を取ったならば、100%失敗します。実は過去にあるグループ企業でもその失敗をしてきました。

失敗事例:ある製造業の次世代幹部教育

結論として座学(テキスト学習)だけでは有効とは言えません。

そのグループ企業では、私が担当する前に数年間は「とにかく勉強漬けにする」と言う方針で、MBA講師や有名大学教授を毎月3人くらい呼んできて、次々と講話や座学の勉強会を繰り返していました。年間40日以上勉強漬けなのです。一日座学で勉強して夜はストレス発散で深夜まで酒を浴びるほど飲むのです。1年後に経営陣に事業改革提案をします。(残念ながら、見るべきものはありませんでした。実際に拝見した時、これが1年間の成果とは思えなかったのです。)

やはり経営陣からも「この内容を描くために1年間勉強漬けにしたのか?」と叱責を受けたらしくプラグラム変更を余儀なくされました。止む無く教育専門の関連会社である私のところに相談に来ました。そこで私が提案して実施したのが「次世代経営者養成塾」でした。

次世代経営者養成塾のコンセプト

- 座学は最小限にする。実学を中心にして外部に取材活動を展開する

- 最初から「経営」を行う実践的な体験学習をする(他社事例ではなく生々しい自社データで学ぶ)

- 1年間を2期にして前期は「事業改革」(既存事業の立て直し)、後期は「事業創造」(既存事業を離れた新規事業構想)とした。中小企業の場合は1年目と2年目にする方が良い。

- 外部の大学や企業との共同開発や地方自治体との連携を重視して、自社の自前主義を排除する

- プロトタイプ(試作品)を早期に制作して、それを元に協議し販路開拓を推進する(とにかく机上の空論や未来話を排除する)

つまり有名人や大学教授に支払ってきた莫大な予算を全て「プロトタイプ」製作と「販路開拓(市場調査)」に集中投入して行きました。指導は、コンサルタント(私)一人。トコトン無駄な人件費予算を排除して、徹底的に市場を調査して協働会社との共同開発に全力を注ぐことにしました。

次世代経営者養成塾は、自己推薦(立候補制)にして、担当するコンサルタントが候補者と面接しました。かつ、前期(6カ月間)の事業改革分野で成果が出ないメンバーは、後期を受講させないと言う厳しい条件でやりました。それまでの「座学ばかり夜は酒飲み」の1年間とはがらりと変わり、だらけた雰囲気からは一変しました。

若手人材がなぜそういう変化を遂げたのか?それは、それまでは内心ではあまり尊敬する事が出来なかった現経営者の立場に1年間立ち、その目線で外部の会社の経営者や工場長と体を張って交渉する過程の中で、経営の大変さとその面白さを体感できたからです(もちろん私が黒子役をしましたが)。

それは、有名人や大学の先生方に100回成功談を聴くよりも、実に刺激的だし実に役に立ってくれたのです。しかも、私が影武者となってどういう交渉をすれば、成果に繋がるかを個別に教えていましたので、その戦略的な対応や臨機応変な戦術的な取り組みに、彼らはワクワクドキドキしながらの1年間だったのです。

もちろん経営幹部への最終プレゼンテーションも、事前期待を上回る結果となりました。私からすれば、それはむしろ当たり前の結果だったのです。

育成したいのは頭でっかちな作業労働者ではないはずです。

実務に即して試行錯誤を徹底的に繰り返して、仮説検証を繰り返した成果なのです。○○理論や○○法はあくまでツールであり、それだけで完結するものではありません。綺麗に出来上がったった現実離れした提案書や未来話(10年先はこうなる)よりも、武骨ではあっても実効性の伴うプロトタイプ(試作品=売り物)が必要だったのです。

解決の処方箋!選抜候補面談を実行する

ではまとめに入りましょう。

次世代経営者養成塾(または次世代リーダー養成塾)は、最小人数が4人です。2人×2班で競争します。何事も競争関係があると、ライバル心が生まれて切磋琢磨ができるからです。また2人ペアだと1人の思い込みを排除できます。

人選について、最初は上司推薦または経営者推薦でも構いません。

コンサルタントが30分候補者と面談をしたり、簡単な心理検査を行ったりして選抜します。それにより4人を選抜してから経営者への今後の報告書にまとめます。

1年間では、まず前期の事業改革(既存事業の再建)に取り組みます。

2年目は、それを踏まえて事業創造(新しい事業開発)に挑戦します。

3年目には、組織を作り事業への推進体制を構築します。

この選抜された4人は、やがて次世代のリーダーとなり管理者となり、10年後には経営者の候補に育ちます。もちろん事業を担って売上高や利益にも貢献するようになります。

と共に、この選抜メンバーを通じて、次世代の若手人材育成の方法や新しい評価制度の土台作りをします。人事制度や能力開発体系づくりも3年間で手掛けます。

第7回のポイントまとめ

では、第7回のコラムで重要な7つのことについて振り返りしてみましょう。

- 製造業における若手育成・成功の為の7つの秘訣

- 製造業の若手育成を成功させるために強調したいこと

- 我が国の中小企業の大問題(高齢化の実態)

- 若手社員を選抜して人材育成プロジェクトを編成するメリット

- 失敗事例:ある製造業の次世代幹部教育

- 次世代経営者養成塾のコンセプト

- 解決の処方箋!選抜候補面談を実行する

以上で、全7回に渡ってお送りしてきた「製造業の若手育成に関する成功への7つの秘訣」のコラムは終了となります。

いかがでしたか?これまでも若手の育成に関して、何となくは考えていたのかもしれません。しかし、改めて本コラムを目にしたことで、明らかに若手人材の技能継承や育成の視点が甘かったことに気付いた方も多かったと思います。

激動の時代に突入している今、「意識を変えるようにしよう」だけでは遅すぎます。今すぐに行動を起こしていかなければなりません。

優秀な若手が流出せずに入社してくる会社を創り、そして会社の将来を担う若手人材を育成するための第1歩を踏み出すことが、経営者の責務なのです。

是非ご一緒に若手人材の育成に挑戦してみませんか?

まずは貴社の企業診断、若手人材の面談を開始しましょう!

関連学習動画

-

s-001

マーケティングの基礎講座

有料サービス限定

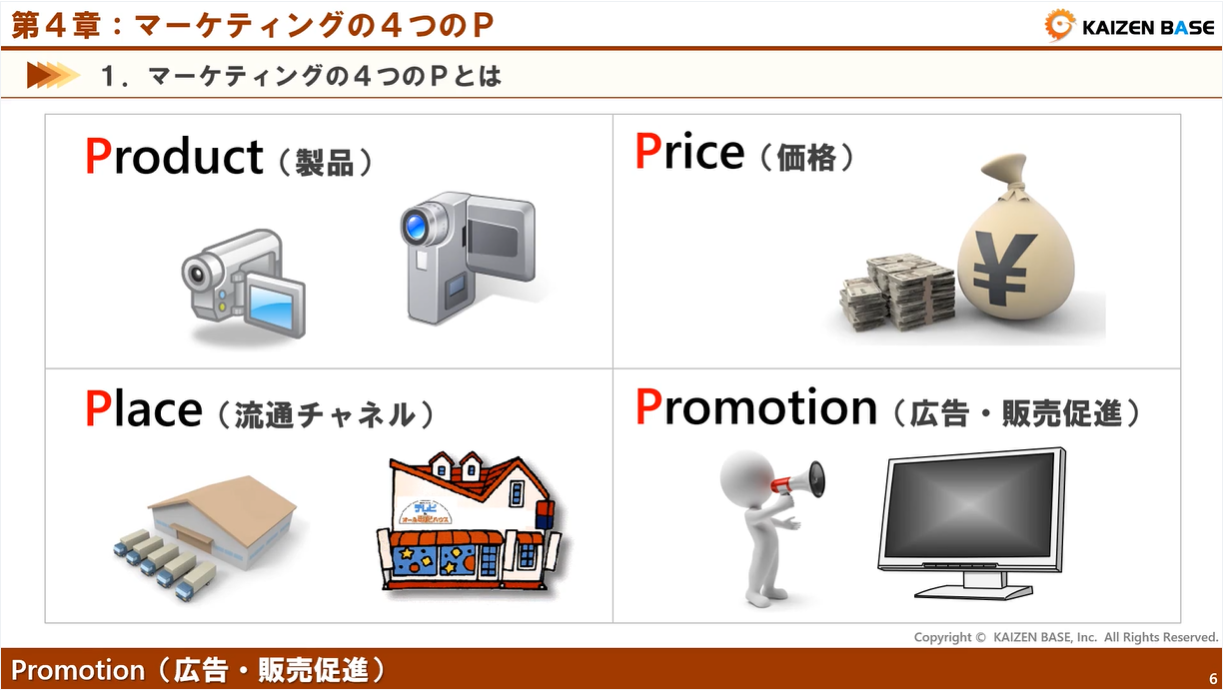

4:マーケティングの4つのP

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- マーケティングの4つのPとは

- Product(製品)とは

- Price(価格)とは

- Place(流通チャネル)とは

- Promotion(広告・販売促進)とは

- まとめ

-

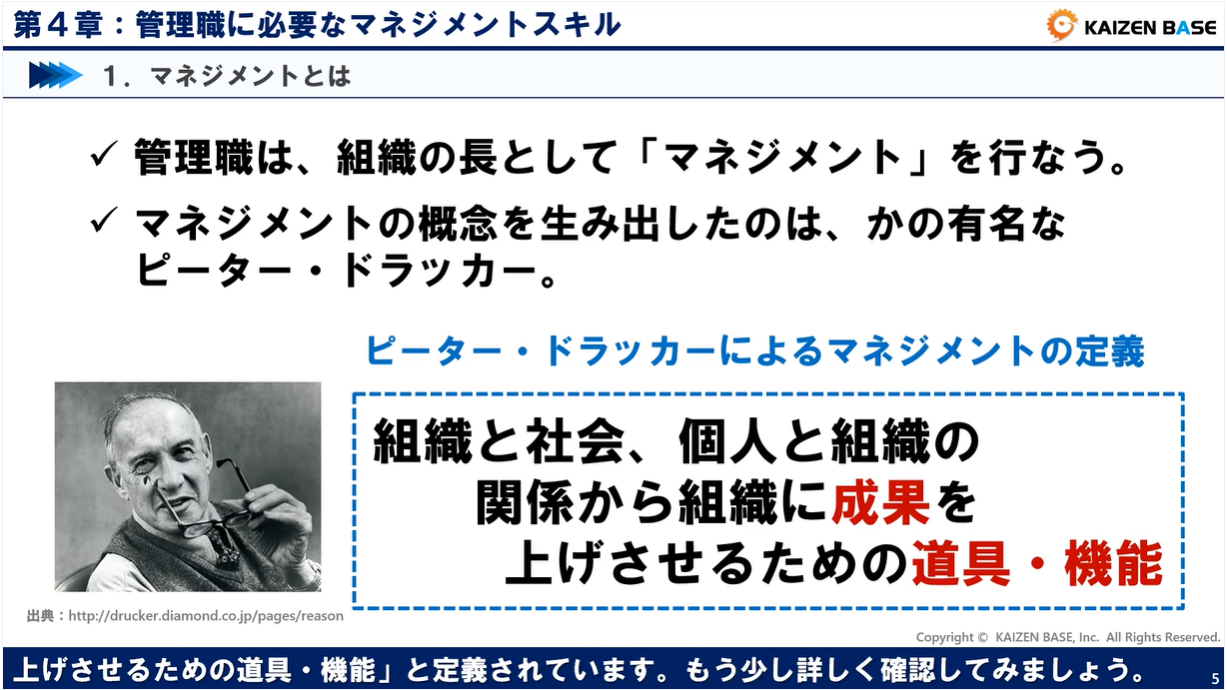

m-003

マネジメントの基本を理解する!管理職の役割と心得

有料サービス限定

4:管理職に必要なマネジメントスキル

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- マネジメントとは

- マネジメントの基本機能

- 組織を円滑に回すための4つの原則

- マネジメントの3つのスキル

- 政治的スキルと社内ネットワーク形成

- 管理職のタイムマネジメント

- まとめ

-

p-002

【法人コース一部お試し】プロジェクト・マネジメント基礎講座

公開講座

第3章以降は、法人向けサービスで限定公開中!

受講対象者

全部門(中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

プロジェクト・マネジメント基礎講座

第1章:プロジェクト・マネジメントに求められる留意点

第2章:プロジェクト計画作成

第3章:各エリア別マネジメント ※法人向け限定

第4章:進捗管理技法※法人向け限定

-

p-002

【法人コース一部お試し】プロジェクト・マネジメント基礎講座

無料会員限定

第2章:プロジェクト計画作成

受講対象者

全部門(中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

- はじめに

- 目次

- 要員調達のマネジメント

- スケジュール作成とコスト見積り

- 計画上の留意点

- 第2章まとめ

-

p-001

【法人コース一部お試し】プロジェクト・マネジメント入門講座

公開講座

第3章以降は、法人向けサービスで限定公開中!

受講対象者

全部門(中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

プロジェクト・マネジメント入門講座

第1章:プロジェクト・マネジメントとは

第2章:基本的な用語・概念の定義

第3章:プロジェクトの立ち上げ、計画 ※法人向け限定

第4章:プロジェクトの実行、監視・コントロール、終結※法人向け限定

-

s-001

マーケティングの基礎講座

公開講座

1:マーケティングとは

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- マーケティングの基本的な考え方

- 日常にあるマーケティング

- まとめ