経営戦略とは?代表的な戦略フレームワークについて解説

目次

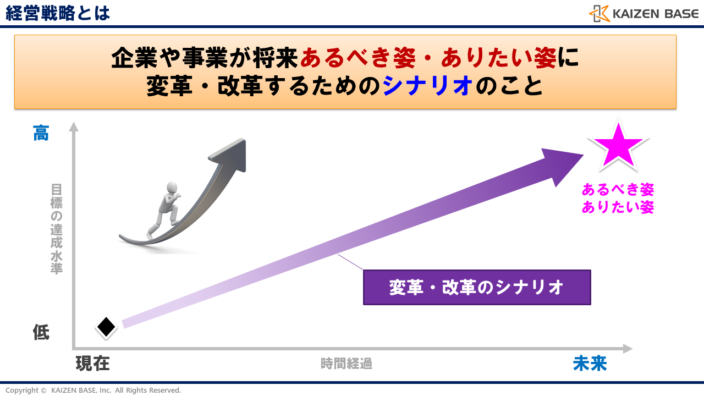

経営戦略(けいえいせんりゃく)とは

経営戦略とは、企業や事業が将来あるべき姿・ありたい姿に変革・改革するためのシナリオのことを言います。

経営戦略においては、大事な点が3つあります。

① 現在の状態・水準が明確になっていること

② 将来あるべき水準・ありたい水準が明確になっていること

③ 現状から未来の姿へ変わるためのシナリオになっていること

実際の企業では、経営戦略と言いながらも、経営戦略にはなっていないケースが多々あります。

例えば、

「売上20%拡大する」

「利益率を10%を確保する」

「顧客満足度が高い会社に変革する」

といったことを”経営戦略”と謳っているようなケースです。

これらの内容は、①~③のどれにも当てはまっていない、あるいはどれか1つしか当てはまっていないため、経営戦略としては合格点には達しません。

経営戦略に具体性がなく、シナリオが描かれていないと、それを従業員が見ても、何を行なえばよいのかが分かりません。

経営戦略を立案する際には、現状の姿とあるべき姿・ありたい姿が明確か、そしてシナリオが描かれていることが必須となることを覚えておきましょう。

「経営戦略とは」に関する教材ダウンロード

無料会員に登録すると教材のダウンロードができます!

ダウンロードした資料につきましては、コンテンツ利用規約に同意の上、ご利用くださいますようお願い致します。例えば、下記の行為は禁止となります(利用規約を一部抜粋)

- 本コンテンツを利用してのコンサルティング業務をする行為

- 利益享受または販売を目的として利用(販売やWEBサイトへの掲載等)をする行為

- 二次的著作物を制作し第三者に配布する行為

- 弊社または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為

| 使用用途 | 社内教育や発表資料作成における作業効率化等 |

|---|---|

| ファイル形式 | PowerPoint |

| 教材ダウンロード | 無料会員に登録すると、ココにダウンロードボタンが表示されます。 |

ログイン/無料会員登録はこちらから

無料会員の方はログインしてください。

新規会員登録のご案内

会員登録特典!

- 閲覧できる動画が2倍に増加

- カイゼン講座で使用している資料の一部がダウンロード可能

- 実務で使えるテンプレートがダウンロード可能

- カイゼン情報や限定情報満載のメルマガが受け取れる

個人向け有料動画サービスに申し込むと、さらに充実!

限定の学習動画が閲覧可能になります!

未開拓市場を創る!ブルーオーシャン戦略とは

ブルーオーシャン戦略は、「競争のない市場を創る」ための、有名なフレームワークです。ブルーオーシャン戦略の特徴やデメリットも含めて学習し、自社の経営戦略にも活かしていきましょう。

ブルーオーシャン戦略を動画で学ぶ

ブルーオーシャンとレッドオーシャン

ブルーオーシャンとレッドオーシャンという2つの言葉を聞いたことがありますか?

ブルーオーシャンとは、日本語で青い海、つまり競合相手のいない領域・市場のことで、今だに手付かずの未開拓な市場や新規参入がない新しい市場のことを指します。

一方、レッドオーシャンとは、日本語で赤い海、つまり競争が激しい領域・市場のことで、広く開拓され、勝者が目まぐるしく入れ替わる市場、新規参入が激しい市場のことを指します。

今回は、この2つのうちの「ブルーオーシャン」を目指す戦略がテーマです。

ブルーオーシャン戦略とは

それでは、ブルーオーシャン戦略とはどういうものか確認していきます。

ブルーオーシャン戦略とは、「競争が激しい業界から離れ、競争が無い新市場を作り出すための戦略」のことです。

もう少し詳しく確認してみましょう。

戦う土俵そのものを変える発想を

事業運営においては、可能な限り過当競争を回避したい、これはどの会社でも考えることです。

ブルーオーシャン戦略では、過当競争を避けるために、「戦う土俵そのものを変える発想」をするのが基本となります。

多くの企業は、無駄な競争を回避すべきと、分かっているはずではあるものの、実際にはそれを忘れてしまっていることが多々あります。

- 競争に勝つにはどうするか?

- どうやって競合を出し抜くか?

ということばかりを考え、価格競争や性能競争に全ての経営資源を投入し、自らレッドオーシャンを作っていると言っても過言ではありません。

そのような状態では、結果的に得られるものが少ないことは明らかですよね。

競争のない新たな市場を自ら創る

ブルーオーシャン戦略は、フランスのINSEAD大学、W・チャン・キム教授とレネ・モボルニュ教授が提唱する戦略です。

それまでに提唱された戦略論においては、いかに競合を勝ち抜いていくか?という視点のものが主流でした。

キム教授らは、この視点に対し、「競争から抜け出し、競争のない新たな市場を自ら創ることの重要性」を説いています。

代表例:シルク・ドゥ・ソレイユ

キム教授らの「ブルーオーシャン戦略」の著書でも紹介されていますが、シルク・ドゥ・ソレイユは、このブルーオーシャン戦略により大きく成長した代表例です。

当時のサーカス業界は、斜陽産業と言われており、市場は縮小していました。

そこで、シルク・ドゥ・ソレイユは、これまでとは異なる戦略により、成長を目指しました。

シルク・ドゥ・ソレイユは、次のような戦略を取りました。

- 出演料が高いスターではなく、“テーマ”で集客するようにした

- ゾウ等の動物を使わず、人間だけのショーへ変更した

- 子供向けから大人向けのサーカスへ変更した

競争のない新市場で大きく成長

シルク・ドゥ・ソレイユの戦略のポイントは、「既存のほとんどのサーカスは子供向け」であったのに対し、「大人向けのサーカス」へ特化したことです。

その結果、元々は競合が多数存在する市場で売上げも徐々に落ちていっていた状況が一変し、競争のない新市場(ブルーオーシャン)で大きく成長したのです。

まさにブルーオーシャン戦略のお手本とも言える事例ですね。

ブルーオーシャンを開拓するフレームワーク

バリューイノベーションとアクションマトリクス

続いて、ブルーオーシャンを開拓するフレームワークについて確認していきます。

ブルーオーシャンを開拓するためのフレームワークは沢山ありますが、その中でも代表的なものは次の2つです。

1つは、バリューイノベーションです。

バリューイノベーションとは、業界の競争要因を排除することでコストを下げつつ、業界がこれまで提供しなかった要素を作り上げることで価値を高める考え方となります。

- 業界が当然だと思っている要因の中で、どれか排除出来るものはないか

- 業界の基準を大幅に下回るべきあるいは上回るべき要因はないか

- 業界が今まで提供したことのない要因で何か付加出来るものはないか

という視点で検討していきます。

もう1つは、アクションマトリクスです。

アクションマトリクスは、「取り除く」「増やす」「減らす」「付け加える」という4つの視点からブルーオーシャンを生み出せないかを検討するフレームワークとなります。

アクションマトリクスは別講義にて詳しく説明します。

これらのフレームワークを活用し、ブルーオーシャンを開拓していきましょう。

まとめ

ブルーオーシャンはすぐにマネされる

それでは最後に、まとめをしましょう。

ここまで説明してきたように、ブルーオーシャン戦略は、非常に魅力的な戦略のように見えます。ただし、注意事項があります。

それは、ブルーオーシャンはすぐにマネされることです。

ブルーオーシャンを生み出して競争がない市場で利益を上げていくと、必ず、「そんなに儲かるならうちもやる。」と考える企業が現れます。

すると、ブルーオーシャンだった市場は、いつの日にかレッドオーシャンに変わります。

考えてみれば当然ですよね。競合他社もレッドオーシャンよりもブルーオーシャンに移りたいのは同じなのです。

結果的に、どんなブルーオーシャンでもよほどの独占的な要素が無い限り、競合他社との競争が始まっていくのです。

つまり、ブルーオーシャンは、見つけたらずっと安泰というわけではなく、いずれはレッドオーシャンに変わることも十分考慮しておかなければなりません。

ブルーオーシャンからレッドオーシャンに変化した有名な事例としては、ヤマト運輸があります。

ヤマト運輸は昔、宅急便を発明しました。発明した当時は、ブルーオーシャンであり、ヤマト運輸の独壇場でした。

しかし、その後、競合他社がマネをし、宅急便市場は今やレッドオーシャンに変化しています。

ブルーオーシャンを見つけ続けることが大切

従って、ブルーオーシャンさえ見つければ全てうまくいく。

これは幻想であり、ブルーオーシャンを見つけ続けることが大切となります。

更に、いくら新市場を見つけたと言っても、その製品やサービスを「売るスキル」が無ければ何にもなりません。

ブルーオーシャン戦略は、あくまで競争の無い市場を開拓する戦略であり、参入障壁を高めたり、無競争状態を作ったり、販売を促進したりする戦略ではありません。

「新しい市場を見つける」こと以上のものではないことも十分理解しておくようにしましょう。

いかがでしたか?

ブルーオーシャン戦略について概要は理解出来たでしょうか?

「ブルーオーシャン」という聞こえは良い言葉ですが、それだけでは何も生み出されません。

ブルーオーシャンを見つけるために経営陣が自分達でしっかりと頭を悩ませ仮説を立て、どうやって実現していくのかを考え、実行し、結果を検証するというサイクルを回すことが重要なのです。

新規参入を考える!ポーターの7つの参入障壁とは

マイケル・ポーター教授が提唱した「7つの参入障壁」は、新規事業に進出する際や参入業者から事業を守る際に検討すべき、とても有名なフレームワークです。

ポーターの7つの参入障壁を動画で学ぶ

ポーターの7つの参入障壁とは

まずは、ポーターの7つの参入障壁の概要を確認します。

企業が現在営む事業とは別の業界に新たに参入しようとする場合、既にその業界で事業を営んでいる企業の方が優位性があります。

既存業者はこれまでに事業を育てる過程において、多くのコストを支払い経験も積み上げてきています。しかし、新規参入企業では、基本的にはゼロからスタートしなければいけません。既存業者にとっては、これまでに蓄積してきた経験や、業界で築き上げてきた地位・ブランド等の価値が高ければ高いほど、新規参入企業に対する優位性が大きくなるのです。

「参入障壁」とは、新規事業で新しい分野に参入する場合の「障壁」、既存業者が他社の新規参入を阻止したい場合の「優位性・アドバンテージ」のことを指します。マイケル・ポーター教授は、この参入障壁について、「7つの参入障壁の存在」に目を向ける必要があると説いています。

当然ながら参入障壁が高いほど新規参入が難しく、既存業者が有利になることは誰でもイメージは付きますが、ポーター教授はこの参入障壁を7つに分類して考えることを推奨しています。

参入障壁が高いほど既存業者が有利に

参入障壁が高いほど、新規参入が難しく、既存業者が有利になるため、新規事業で新しい分野に参入する場合や、他社の新規参入を阻止したい場合等には、ポーターの7つの障壁を踏まえて戦略を立案することが大切です。

また、この7つの障壁は、競争回避の戦略としても、とても有名で重要な存在です。7つの障壁のそれぞれの意味をしっかりと理解していきましょう。

7つの参入障壁の詳細

それでは、7つの参入障壁の詳細について確認していきましょう。

7つの参入障壁とは、次に挙げるものになります。

① 規模の経済性

② 製品差別化

③ 巨額の投資

④ 仕入先を変更するコスト

⑤ 流通チャネルの確保

⑥ 規模とは無関係なコスト面の不利

⑦ 政府の政策

それでは、それぞれの意味について確認していきましょう。

① 規模の経済性

1つ目の参入障壁は、「規模の経済性」です。

規模の経済性とは、事業の規模が大きくなるほど、製品やサービス1つあたりのコストが小さくなるような業界の場合、その投資規模が新規参入にあたっての高いハードルになります。

別名、スケールメリットとも言います。

規模が大きくなる程、コストが低くなるような産業構造であれば、小規模な参入が難しくなります。既存業者と同じくらい大きな規模で事業をやらなければ、既存業者と同じ水準のコストで同じ品質の製品を作ることが難しくなるからです。

そのため、始めから大きな規模での参入が必要なスケールメリットが効く業界は、参入障壁が高いことになります。例えば、装置産業や自動化による生産が進んでいるような業界は、規模の経済性が効き、競争上の優位性を持つことが出来る代表例です。

② 製品差別化

2つ目の参入障壁は、「製品差別化」です。

製品差別化とは、既存企業が製品やサービスのブランド力をしっかりと高めておけば、新規の参入には更に高度な差別化が必要となるため、参入のハードルが高くなることを指します。

製品やサービスのブランドを構築するためには、デザイン等の魅力やスペック等の機能、品質、アフターサービス等のPRポイントを顧客にしっかりと伝えなければなりません。そのためには、当然のことながら広告宣伝費等の多額のコストが掛かりますが、既存の企業はそれをこれまでに少しずつ蓄積されているため、今の地位を築けているはずです。

従って、新規参入企業が新たな市場に製品やサービスを投入しようとする場合、既存の企業よりも多くの広告宣伝費等のコストが必要になります。つまり、既存企業が確固たるブランド力を築いている場合は、そのブランド力自体が参入障壁となるのです。

③ 巨額の投資

3つ目の参入障壁は、「巨額の投資」です。

もし新規に参入しようとしている業界が、研究開発や設備投資などの巨額の投資が必要な場合、その投資自体が新規参入にあたっての高いハードルになります。例えば、NTT等の通信業界やJR等の鉄道業界では、初期投資が非常に大きくなります。

従って、参入の場合は、初期の投資を自社で賄うか、あるいは借り入れにより調達しなければいけません。

しかし、当然新規参入の場合は失敗するリスクもあるため、必ずしも借り入れができるとは限りません。しっかりと借入先への投資の妥当性を説明し納得してもらう必要がありますが、それは決して容易なことではないのです。

このように、初期投資やその後の維持管理コスト等が大きければ大きい程、参入障壁は高くなります。

④ 仕入先を変更するコスト

4つ目の参入障壁は、「仕入先を変更するコスト」です。

部品等を購入してくれる企業が、「新たな仕入先に切り替える」コストが大きい場合、そのコストが既存企業に有利となり、新規参入企業には高いハードルになります。

この仕入先を変更するコストは、特に製造業で大きな影響を受けます。製造業では、部品の仕入れ先決定には、多大な労力とコストが掛かります。そのため、自社の製品やサービスを購入してくれる企業が、その仕入先変更のコストを掛けてでも切り替えてくれるかは、新規参入企業の優位性がどのくらいあるか次第です。

従って、仕入先を変更するコストである、品質面や審査の手間等が、実質的に新規参入企業の障壁になるのです。

⑤ 流通チャネルの確保

5つ目の参入障壁は、「流通チャネルの確保」です。

既存企業が確固たる流通チャネルを持っている場合、その流通チャネルの存在自体が参入障壁になることもあります。

既存業者の製品が流通している業界に、自社の新製品やサービスを流通させるには多大な労力とコストが必要となります。なぜならば、取引先の開拓やプロモーション活動等の、営業コストが発生するからです。自社製品・サービスの優位性を伝えていくには、思っている以上に時間と労力等のコストが掛かるものなのです。

ポイントとなるのは、自社の既存の流通チャネルを活かすことが出来るかとなります。もし、自社の流通チャネルを活かせず、一から構築することが必要となる場合、当然参入障壁は高くなるのです。

⑥ 規模とは無関係なコスト面の不利

6つ目の参入障壁は、「規模とは無関係なコスト面の不利」です。

その業界の既存企業が、「独占的な技術を持っている場合」、「独占的に材料を入手できる場合」、その技術や独占力は、規模とは無関係にコスト面で不利となり、新規参入のハードルが高くなります。

ここで言う独占的な技術の代表例は、「特許」です。既存企業が製品技術・生産技術等の特許を持っている場合には、当然ながらその特許を使用した事業を進める上では「特許使用料」というコストが発生します。

従って、この特許使用料などのコストは、規模とは無関係にコスト面で不利になってしまい、新規参入企業にとっての参入障壁となります。

⑦ 政府の政策

7つ目の参入障壁は、「政府の政策」です。

業界によっては、参入に行政の許認可が必要となる場合や、既存企業が法的に優遇されている場合があります。その場合、政府の方針や政策が新規参入のハードルになります。

例えば、医薬品業界や建築業界、銀行業界等は免許制となり、一般の企業が直ぐに参入出来るものではありません。これらの業界のように、事業を行うにあたって行政の許認可が必要なケースがあり、許認可を得るためには、様々な条件を満たさなければなりません。

業界にもよりますが、行政が設定している許認可水準が高い場合は、それ自体が新規参入企業にとって参入障壁になることもあるのです。

まとめ

それでは、ポーターの7つの参入障壁についてまとめをしましょう。

新規参入時に考えるべき7つの障壁は、新規参入業者と既存業者とで捉え方が異なります。

あなたが新規参入業者であれば、参入障壁が低い、あるいは少ないと有利です。

従って、新規参入業者として参入障壁が低い事業を狙うのが王道です。例えば、既に自社で持っている流通チャネルやブランド力を活用した事業展開を行なうことで、参入障壁は低くすることが可能です。

一方、あなたが既存業者であれば、参入障壁が高い、あるいは多いと有利です。

従って、既存業者として参入障壁を高める努力を継続的に行なっていくことが求められます。例えば、自動化設備の投資による生産性向上は、規模の経済や巨額の投資による参入障壁の構築に繋がり、新規参入業者にとっては不利な状況をつくることが可能です。

新規参入に対する対応

本講義では、「新規参入業者の脅威から既存業者が身を守るための参入障壁のつくり方」あるいは「新規業者が既存業者に打ち勝つための参入障壁の捉え方」について学習を行ないました。

最後に、「新規参入」はどんな時に促されるのか、少し考えてみましょう。

新規参入は、「新規参入コスト」が「参入により得られる利益」より小さい場合、想定し得るリスクも考慮された上で決断されます。

従って、新規参入業者は、「新規参入コスト」が「参入により得られる利益」より小さい業界を狙うことが大切です。参入の際には、新規参入業者は、参入コストを算出し、起こりうるリスクをしっかりと検討しなければなりません。

一方、既存業者は、「新規参入コスト」が「参入により得られる利益」より掛かるような業界構造を構築することが一番の防衛策になります。従って、日々継続的に参入障壁を高めることで、自社に忍び寄る脅威を軽減していくことが大切です。

つまり、既存業者は、これまで積み上げてきたもの自体が参入障壁になるのです。

いかがでしたか?7つの障壁についてイメージが出来ましたか?

もしあなたの会社で新規事業を考えている場合、あるいは新規参入による脅威に対して防衛策を打ちたいと考えている場合は、一度ポーターの「7つの参入障壁」という観点から事業を考えてみることをオススメします。

5つの競争要因を理解する!ファイブフォース分析とは

マイケル・ポーター教授が提唱した「ファイブフォース分析」は、経営戦略の立案においては、とても有名なフレームワークです。5つの競争要因を理解し、自社の経営戦略の立案に活かしていきましょう。

ファイブフォース分析を動画で学ぶ

ファイブフォース分析とは

まずは、「ファイブフォース分析」の概要を確認します。

ファイブフォース分析とは、特定の業界における特徴や収益構造を分析し、事業戦略を練るためのフレームワークです。ハーバード・ビジネススクールのマイケル・ポーター教授によって開発され、4P分析や3C分析等と一緒に使われることが多いフレームワークとなります。

ファイブフォース(5 Forces)とは、5つの力、つまり5つの競争要因(脅威)のことを指します。

5つの競争要因を分析することで、「企業の競争を生んでいる要因」を明確にすることが目的です。自社を取り巻く競争要因が洗い出されるため、自社に収益をもたらすための課題の明確化と今後の戦略を立てる際によく活用されます。

ファイブフォース分析 図解

それでは、5つの競争要因について確認していきましょう。

【5つの競争要因】

① 業界内の既存業者との競争

② 新規参入の脅威

③ 代替品の脅威

④ 売り手の交渉力

⑤ 買い手の交渉力

これら5つの行為が企業の競争を生んでいる要因となります。

企業を取り巻く脅威を知り、業界の収益構造を明らかにするために最適な経営分析フレームワークです。

ファイブフォース分析の狙い

それでは次に、「ファイブフォース分析」の狙いについて確認します。

ファイブフォース分析の狙いは、5つの脅威を明らかにすることです。5つの脅威が明らかになることで、自社を取り巻く競争環境が明確になるのです。

- そのことにより、自社の課題や強みを再認識できます。

- 脅威によるリスクに対して対策を打てます。

- それにより競争優位性を築くことができます。

どのように攻め、どのように守るか、ファイブフォース分析を活用し、自社の経営戦略に活かしていきましょう。

5つの競争要因

それでは、5つの競争要因それぞれについて、詳細を確認していきます。

① 業界内の既存業者との競争

まず始めに、業界内の既存業者との競争です。

企業が事業を営む上では、ほぼ間違いなく競合が存在します。

同じ業界内では、既存業者同士で同じ顧客を奪い合い、互いに競争圧力を掛け合うことで、互いの経営資源を消耗し合うということが発生します。これが脅威の1つ目となります。

敵対関係が激しくなる業界としては、下記が挙げられます。

- 市場が成熟し差別化が難しい業界

- 同業者が多く存在している業界

- 成長スピードが遅い業界

- 差別化しにくい業界

業界内での既存業者との激しい値引き競争、過剰なサービス競争、プロモーション合戦の発生等の脅威に対して、どのような対策を打っていくのか、生き残るためのシナリオを作っていかなければならないのです。

② 新規参入の脅威

続いて、新規参入の脅威についてです。

自社が属する業界への新規参入企業が増加すると、自社のシェアが奪われる可能性があり、これが脅威の2つ目になります。

新規企業の参入は、参入障壁の低い業界では大きな脅威になります。

自社が属する業界への新規参入企業が増加すると、商品やサービスの供給量が増加し、限られた需要を多くの競合他社と奪い合うことになります。また、新規参入企業により競争が激化することで、価格競争やサービス競争が生じ、経営資源を消耗することにもなります。

以上のように、新規参入が予想される業界においては、新規参入企業の調査や参入障壁を高くする取り組みが必要不可欠となります。

③ 代替品の脅威

続いては、代替品の脅威についてです。

既存商品と同じ役割を果たす代替品(代替サービス)が登場すると、自社の商品やサービスの価値が変化してしまう可能性があり、これが3つ目の脅威となります。

新しい技術や異なるサービスの登場は、これまでの歴史が示すように、多々発生します。その新しい商品やサービスにより、購買者のニーズが満たされてしまうと、既存の商品を持つ企業は大きな脅威に晒されることになります。

新しい技術や異なるサービスは、次のような大きな変化すらもたらすことがあります。

- 商品やサービスが一気に陳腐化してしまう可能性

- コスト構造自体が大きく変化し、適正価格の暴落が起きるリスク

- 自社よりも低価格かつ高品質の優れた代替品が現れた場合、脅威は非常に大きくなる

過去には、スマートフォンがデジタルカメラのシェアを一気に奪い、市場に劇的な変化をもたらした事例もあります。

このような代替品の脅威に対しては、下記の対策を、早い段階から打って出る必要があります。

- 顧客の価値向上に努め、スイッチングコストを高くする

- 自社のポジションを移行し競争を回避する

- 業界全体で一丸となって共同対抗策に出る

④ 売り手の交渉力

続いては、売り手の交渉力による脅威です。

売り手とは、製品の製造に必要な原材料や部品等を供給する業者(サプライヤー)のことを指します。このサプライヤーからの交渉圧力が強い場合、希望である価格設定よりも高い価格での購入を余儀なくされることがあり、これが脅威の4つ目となります。

交渉力の強い側は、当然自社の利益を最大化しようとします。その結果、交渉力の弱い側のコスト負担はどうしても増加してしまうのです。

売り手の交渉圧力が強くなる原因としては、下記が挙げられます。

- 希少な材料を使用している

- 供給業者自体の数が少ない

このような状況の業界では、売り手である供給業者の競争力が強くなり、結果として、購買側の選択肢は大きく制約されてしまうのです。従って、対策として、特定業者への依存度を低くすることや、代替材料の開発推進等が必要となります。

⑤ 買い手の交渉力

最後に、買い手の交渉力による脅威についてです。

買い手である製品やサービスの購買者側からの交渉圧力が強い場合、低価格の要求に応えざるを得ず、利益が少なくなる脅威が発生します。これが5つ目の脅威です。

買い手の交渉力が強くなるケースとしては、下記が挙げられます。

- 買い手の数が限られている場合

- 特定業者にしか納品できないような製品

このような状況の企業では、売り手が限定されてしまい、買い手の交渉力が高まり、商品の買い叩きがどうしても発生してしまいます。

対応策としては、下記のこと等について、常々意識をした上で、交渉の場につくようにすることが必要です。

- 価格設定は妥当性があるか

- 値下げできる価格はどこまでか

- 適切なパワーバランスは保たれているか

まとめ

最後に、まとめをしましょう。

企業においては、いつも様々な脅威に晒されています。これは事業を営むにあたっては避けては通れないことです。

しかし大切なのは、脅威の存在に目を瞑らずに、しっかりと向き合って対策を打つことです。脅威の存在に気付いていながら、それに向き合わずにいると、いつか手遅れになってしまうかもしれません。経営環境が一気に変化する可能性がある現代、脅威に向き合わないことは、それ自体が脅威ですらあります。

しっかりと脅威に向き合い、自社が今出来ることを考えて、早期に対策を打つことが必要です。現状を調査分析し、競争環境を明確にすることで、競合他社との競争を優位に進めることができたり、市場に新しい価値を生み出すことだってできるかもしれません。

競争要因は、脅威でもありますが、自社の頑張り次第では、それが機会にだって変わる可能性を秘めています。

是非一度、ファイブフォース分析を活用し、自社の脅威に対する対策を検討してみることをオススメします。

競争優位を確立!ポーターの3つの基本戦略とは

マイケル・ポーター教授が提唱した「3つの基本戦略」は、経営戦略の立案においては、とても有名なフレームワークです。3つの基本戦略を理解し、自社の経営戦略の立案に活かしていきましょう。

ポーターの3つの基本戦略を動画で学ぶ

ポーターの3つの基本戦略とは

まずは、「ポーターの3つの基本戦略」の概要を確認します。

ポーターの3つの基本戦略とは、競争優位を築くための3つの基本戦略のことです。

3つの基本戦略とは、「コストリーダーシップ戦略」、「差別化戦略」、「集中戦略」を指します。

この基本戦略は、ハーバード大学ビジネス・スクールのマイケル・ポーター教授により提唱されました。

英語で表記すると、”Three Generic Strategies”となります。

マイケル・ポーターは、企業においては、この3つの基本戦略のうち、どれか1つに決めて、徹底的に実行すべきだと説いています。

3つの基本戦略 図解

それでは、3つの基本戦略について図解で確認してみましょう。

横軸は、差別化と低コストを、縦軸には、幅広いターゲットと狭いターゲットを取っています。

この分類において、

①コストリーダーシップ戦略は、低コストかつ幅広いターゲットの領域に該当します。

②差別化戦略は、差別化かつ幅広いターゲットの領域に該当します。

③集中戦略は、狭いターゲットの領域に該当します。集中戦略においては、コスト集中か差別化集中のどちらかに資源を集中する形を取ります。

3つの基本戦略の詳細

それでは、それぞれの戦略について、詳細を確認していきます。

① コストリーダーシップ戦略

まず、コストリーダーシップ戦略についてです。

コストリーダーシップ戦略は、「業界の中でコストナンバーワンを目指す戦略」です。

商品や材料を安く入手し、平均並みの製品仕様とし、徹底的な原価低減を行なう等により、競合他社を圧倒するコストダウンを実現します。それにより、低価格での製品やサービスの提供が実現し、「安く売っても儲かる戦略」が可能となります。

なお、コストリーダーシップ戦略を取っている代表的な企業としては、ユニクロ、マクドナルド、ニトリ、ヤマダ電機等が挙げられます。例えば、ヤマダ電機においては、コストリーダーシップ戦略を取る上で重要な、「規模の経済の実現」、「経験曲線効果の活用」、「仕入れ価格やオペレーションコストの削減」等を上手く組み合わせて行なっていることで、業界における競争優位を築いていることで有名です。

② 差別化戦略

次に、差別化戦略についてです。

差別化戦略は、「圧倒的な差別化により、高くても売れる戦略」を取ることを指します。

差別化戦略の代表例は、高級ブランドメーカーです。

高級ブランドメーカーは、顧客が魅力的だと感じるブランド力を追求することにより、高額な商品でも顧客に買っていただくことが出来ています。ブランド力を高める方法には様々あり、商品づくりはさることながら、高級感のある店舗づくり、接客の良さ、希少性等が挙げられます。

なお、差別化戦略を取っている代表的な企業としては、オリエンタルランド、任天堂、ドン・キホーテ、スターバックス、モスフードサービス等が挙げられます。

例えば、モスフードサービスにおいては、高品質・高価格路線により、業界内で圧倒的なシェアを誇るマクドナルドとの差別化を明確に図っています。

マクドナルドとの違いは、商品の高品質化、高価格化、立地戦略、ターゲット層の明確化、店舗ディスプレイ、健康志向の訴求、食材へのこだわり等多数挙げられます。

1990年代後半、ファーストフード業界を中心とした外食チェーンの値下げ競争が発生しましたが、競合他社が次々と値下げ競争に走った中、モスフードサービスはほとんど値下げをせず、高級路線を維持しブランド力を維持していたことも有名です。

③ 集中戦略

最後に、集中戦略です。

集中戦略とは、「特定の顧客層にターゲットを限定し、経営資源を集中させる戦略」です。ニッチ戦略とも呼ばれます。

集中戦略においては、2つのアプローチがあります。

1つは、コスト集中により、特定顧客に対してコスト削減をはかる方法、もう1つは、差別化集中により、特定顧客に対して徹底的に差別化する方法です。

比較的資本が小さい企業や多くの中堅企業が採用している戦略です。

手口を広げずに集中することで、特定の顧客層においては、大資本にも対抗できるようになります。

なお、集中戦略を取っている代表的な企業としては、スズキ、シャープ、オリンパス、しまむら等が挙げられます。例えば、しまむらは、コスト集中戦略の代表例です。衣料品業界において、20~50歳の主婦層を主なターゲットとし、いかに他社よりも低いコストを実現するかに重点が置かれます。低コストの実現のために、徹底したコスト管理を行なっていることでも有名です。このしまむらの経営戦略は、まさにコスト集中戦略のお手本のような存在と言えますね。

まとめ

以上で学習した「基本戦略」ですが、必ず3つのうちどれか1つを選択しなければなりません。なぜならば、業界最高水準の製品を低コストで販売しようとしても、結局全てが中途半端になってしまい、競争優位が確立出来ないことにもなりかねないからです。

先程挙げた企業のように、成功している企業は、この基本戦略のうち必ずどれかを選択しています。欲張らず、曖昧にせず、基本戦略のうちのどれかを選択し、経営資源を集中させることで、成功する確率を上げていくことが大切です。

また、基本戦略を選んだら、その戦略を徹底することが大切であることも忘れてはいけません。高級路線で戦略を立てているのに、競合他社が値下げを行なったからといって、安易に追従してはいけません。基本戦略は、競争優位を確立するための大事な経営戦略ですので、徹底して進めていかなければなりませんよね。

今回は、マイケル・ポーター教授が提唱した、「ポーターの3つの基本戦略」について解説しました。是非3つの基本戦略を活用して、「自社らしい戦略の決定」に活かしていきましょう!

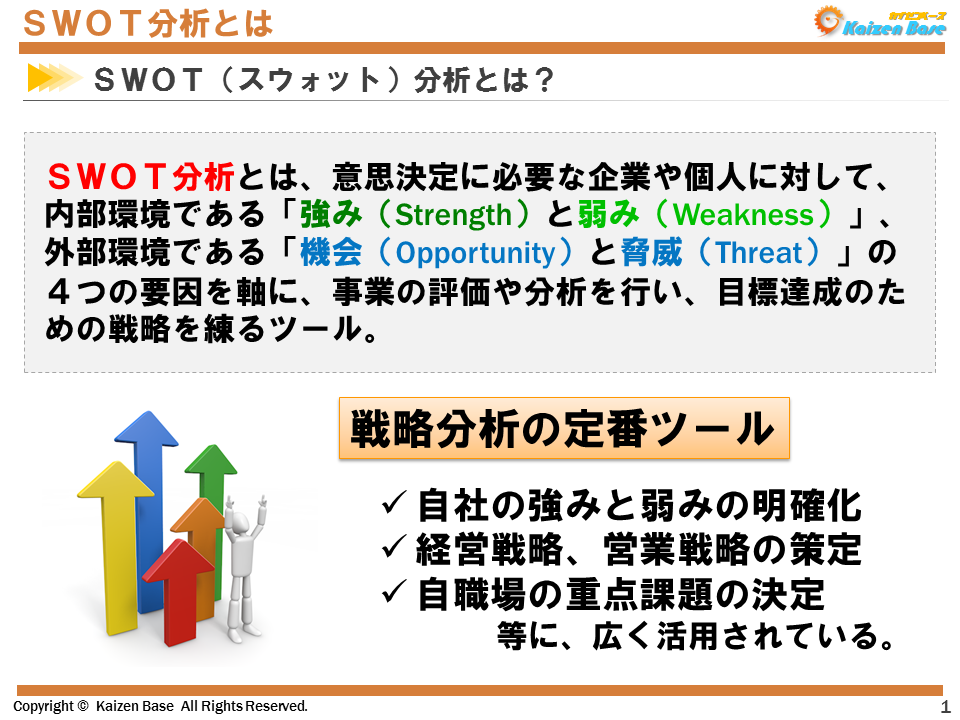

SWOT分析とは

続いては、経営戦略策定において最も代表的なSWOT分析について概要を解説します。

SWOT分析の良い事例と悪い事例を確認し、成果に繋げるための分析を目指していきましょう。

SWOT分析はどんな手法?

SWOT分析とは、意思決定に必要な企業や個人に対して、

内部環境である

強み(Strength)と弱み(Weakness)

外部環境である

機会(Opportunity)と脅威(Threat)

の4つの要因を軸に、事業の評価や分析を行い、目標達成のための戦略を練るための分析ツールです。

今や戦略分析の定番ツールと言われており、

- 自社の強みと弱みの明確化

- 経営戦略、営業戦略の策定

- 自職場の重点課題の決定

等に、広く活用されています。

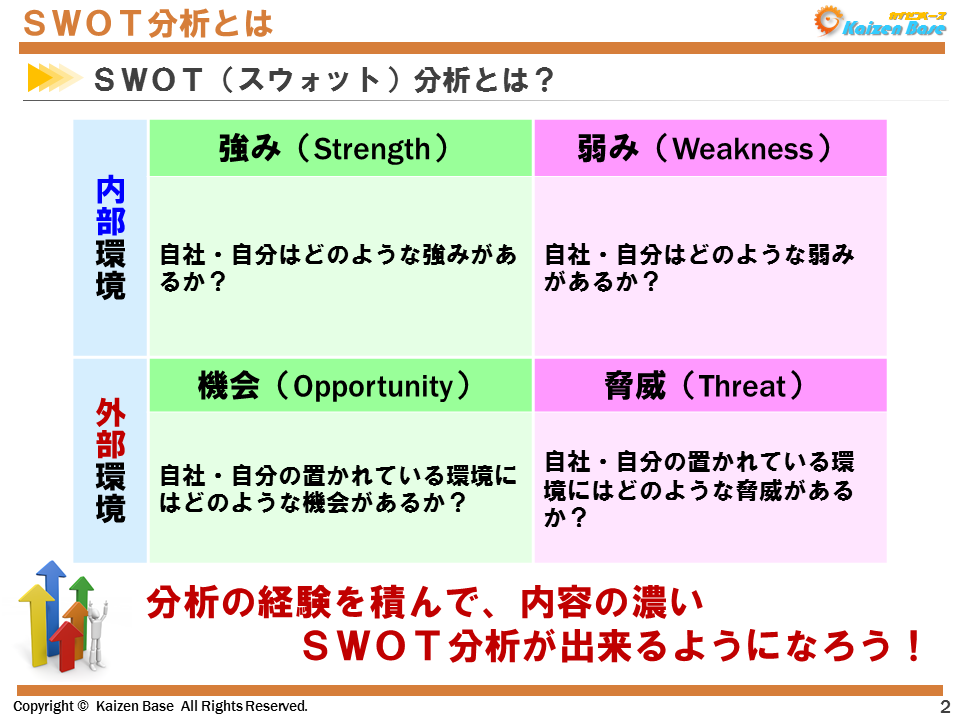

これがSWOT分析!

SWOT分析は、このスライドに示すようなマトリクスを使って表現をします。

まず、内部環境において、強み(Strength)に関しては、自社・自分はどのような強みがあるのかを考えて記載します。

同様に、弱み(Weakness)に関しても、自社・自分はどのような弱みがあるのかを記載します。

一方、外部環境において、機会(Opportunity)に関しては、自社・自分の置かれている環境にはどのような機会があるのかを記載します。

同様に、脅威(Threat)に関しても、自社・自分の置かれている環境にはどのような脅威があるのかを記載します。

これらの強みや弱み、機会や脅威は、1人だけで考えずに、関係者で集まり色々な意見を洗い出しながら記載していくことがポイントです。

初めのうちは、なかなか上手く洗い出しが出来ないと思いますが、知見を多く持った人を呼んだり、分析の経験を沢山積むことで、内容の濃いSWOT分析が出来るようになっていきましょう。

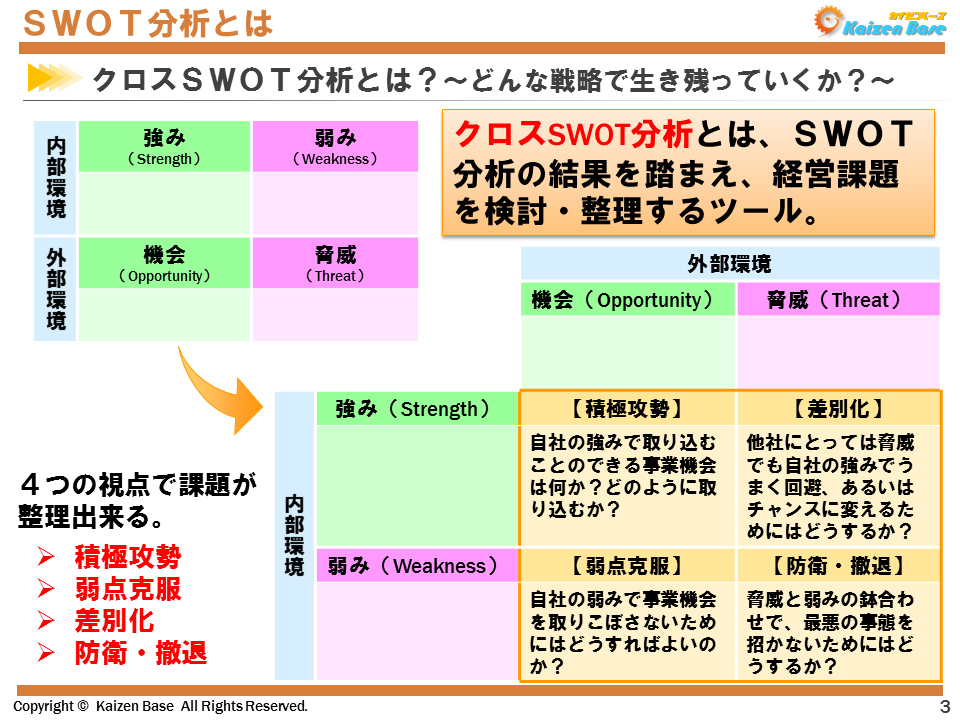

クロスSWOT分析とは?

SWOT分析がある程度納得できるレベルで出来上がったら、それを用いて今度は、クロスSWOT分析を行ないます。

クロスSWOT分析とは、SWOT分析の結果を踏まえて、経営課題を検討・整理し、具体的な実行策を決定するツールです。

どんな戦略で生き残っていくかを明確化することを目的に活用します。

クロスSWOT分析は、このスライドに示しているように、次の4つの視点で課題を整理します。

【積極攻勢】【弱点克服】【差別化】【防衛・撤退】

それぞれ、下記の視点で課題を洗い出しします。

【積極攻勢】自社の強みで取り込むことのできる事業機会は何か?どのように取り込むか?

【弱点克服】自社の弱みで事業機会を取りこぼさないためにはどうすればよいのか?

【差別化】他社にとっては脅威でも自社の強みでうまく回避、あるいはチャンスに変えるためにはどうするか?

【防衛・撤退】脅威と弱みの鉢合わせで、最悪の事態を招かないためにはどうするか?

漠然とした内容とならないように、なるべく客観的かつ具体的に課題を洗い出していくことがポイントです。

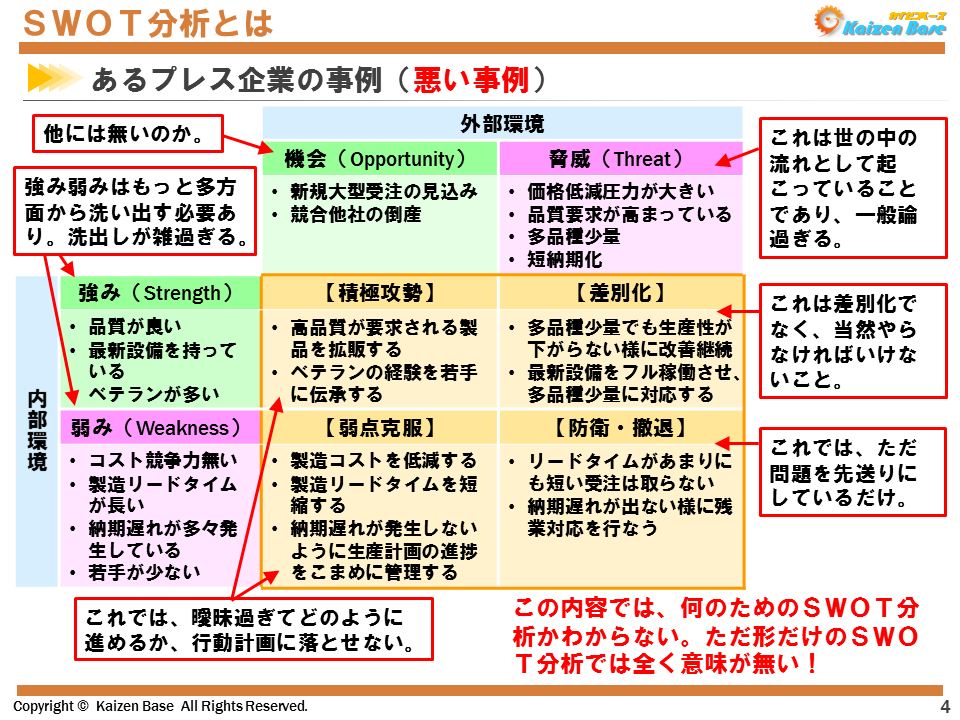

SWOT分析の悪い事例・・・

それではここで、あるプレス企業におけるSWOT分析の悪い事例を紹介します。

ここに示すスライドを確認してみましょう。一見、しっかりと分析出来ているように見えます。

しかし、よく見てみるとかなり漠然とした内容の記載が多く見られます。

これでは内容が薄かったり、在り来たり過ぎており、具体的なアクションには結びつけることは出来ません。

例えば、強み(Strength)、弱み(Weakness)を見てみましょう。

強み(Strength):品質が良い、最新設備を持っている、ベテランが多い

弱み(Weakness):コスト競争力無い、製造リードタイムが長い、納期遅れが多々発生している、若手が少ない

これでは、洗出しが雑過ぎます。強み弱みはもっと多方面から洗い出し、具体的に記載していかなければなりません。

例えば、

「品質が良い」⇒「高付加価値製品群における品質には定評がある」

「製造リードタイムが長い」⇒「製造リードタイムが競合他社と比較して1.5倍である」

といったように、可能な限り具体的な表現を意識するようにしましょう。

また、機会(Opportunity)と脅威(Threat)も見てみましょう。

機会(Opportunity):新規大型受注の見込み、競合他社の倒産

脅威(Threat):価格低減圧力が大きい、品質要求が高まっている、多品種少量、短納期化

機会に関しては、本当に2つしかないないのか、もう一度関係者で分析をしてみる必要があります。

脅威に関しても、これらは世の中の流れとして起こっていることであり、一般論過ぎです。

以上のようなSWOT分析からクロスSWOT分析を行なってしまっているため、下記の【積極攻勢】【弱点克服】【差別化】【防衛・撤退】として挙げた課題も非常に漠然としたものになっています。

【積極攻勢】

高品質が要求される製品を拡販する

ベテランの経験を若手に伝承する

【弱点克服】

製造コストを低減する

製造リードタイムを短縮する

納期遅れが発生しないように生産計画の進捗をこまめに管理する

⇒これでは、曖昧過ぎてどのように進めるか、行動計画に落とせません。

【差別化】

多品種少量でも生産性が下がらない様に改善継続

最新設備をフル稼働させ、多品種少量に対応する

⇒これは差別化でなく、当然やらなければいけないことですよね。

【防衛・撤退】

リードタイムがあまりにも短い受注は取らない

納期遅れが出ない様に残業対応を行なう

⇒これでは、ただ問題を先送りにしているだけです。

この内容では、何のためのSWOT分析かわかりません。ただ形だけのSWOT分析では全く意味がありません。

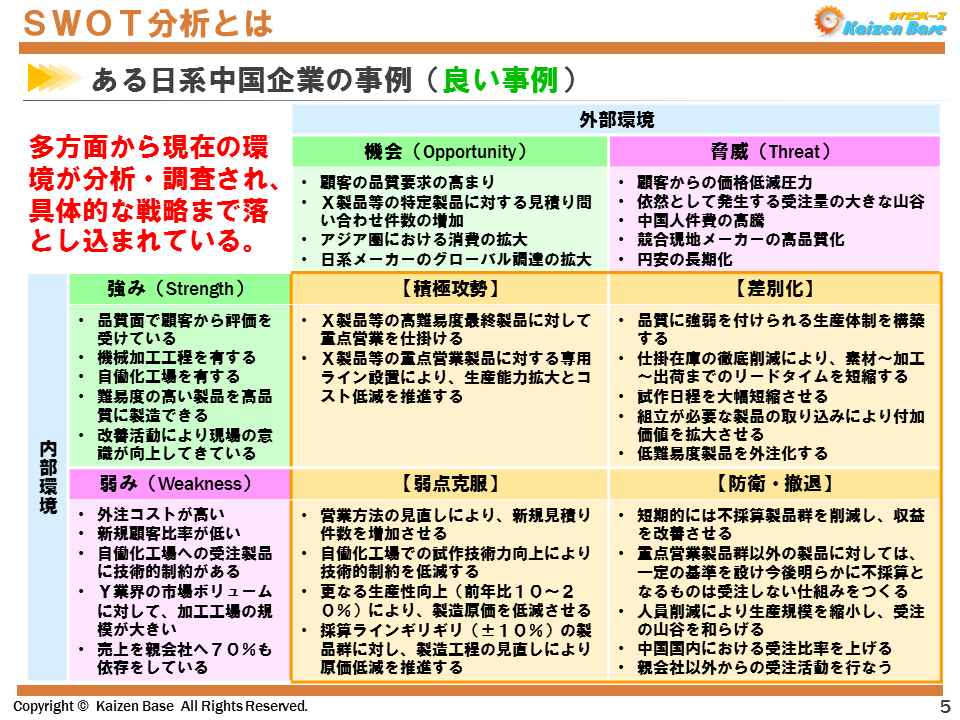

SWOT分析の良い事例!

それでは次に、SWOT分析の良い事例を確認してみましょう。

このスライドの分析内容は、多方面から現在の環境が分析・調査され、具体的な戦略まで落とし込まれています。

少し漠然とした部分は残っているものの、このレベルで分析が出来れば合格です。

強み(Strength)

- 品質面で顧客から評価を受けている

- 機械加工工程を有する

- 自働化工場を有する

- 難易度の高い製品を高品質に製造できる

- 改善活動により現場の意識が向上してきている

弱み(Weakness)

- 外注コストが高い

- 新規顧客比率が低い

- 自働化工場への受注製品に技術的制約がある

- Y業界の市場ボリュームに対して、加工工場の規模が大きい

- 売上を親会社へ70%も依存をしている

機会(Opportunity)

- 顧客の品質要求の高まり

- X製品等の特定製品に対する見積り問い合わせ件数の増加

- アジア圏における消費の拡大

- 日系メーカーのグローバル調達の拡大

脅威(Threat)

- 顧客からの価格低減圧力

- 依然として発生する受注量の大きな山谷

- 中国人件費の高騰

- 競合現地メーカーの高品質化

- 円安の長期化

【積極攻勢】

- X製品等の高難易度最終製品に対して重点営業を仕掛ける

- X製品等の重点営業製品に対する専用ライン設置により、生産能力拡大とコスト低減を推進する

【弱点克服】

- 営業方法の見直しにより、新規見積り件数を増加させる

- 自働化工場での試作技術力向上により技術的制約を低減する

- 更なる生産性向上(前年比10~20%)により、製造原価を低減させる

- 採算ラインギリギリ(±10%)の製品群に対し、製造工程の見直しにより原価低減を推進する

【差別化】

- 品質に強弱を付けられる生産体制を構築する

- 仕掛在庫の徹底削減により、素材~加工~出荷までのリードタイムを短縮する

- 試作日程を大幅短縮させる

- 組立が必要な製品の取り込みにより付加価値を拡大させる

- 低難易度製品を外注化する

【防衛・撤退】

- 短期的には不採算製品群を削減し、収益を改善させる

- 重点営業製品群以外の製品に対しては、一定の基準を設け今後明らかに不採算となるものは受注しない仕組みをつくる

- 人員削減により生産規模を縮小し、受注の山谷を和らげる

- 中国国内における受注比率を上げる

- 親会社以外からの受注活動を行なう

これらの挙げられた課題は、優先順位を付けた上で、実行計画を立案し進めていくことになります。

いかがでしたか?SWOT分析の概要をイメージすることが出来たでしょうか?

形だけにならないよう、実際の経営戦略等に活用できるようなSWOT分析を目指していきましょう。

関連学習動画

-

p-003

【法人コース一部お試し】プロジェクト・マネジメント実践講座

公開講座

第3章以降は、法人向けサービスで限定公開中!

受講対象者

全部門(中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

プロジェクト・マネジメント実践講座

第1章:計画活動の現実

第2章:失敗プロジェクトの特徴と対応

第3章:アジャイル開発とは ※法人向け限定

第4章:アジャイル各手法の概要 ※法人向け限定

-

k-005

【法人コース一部お試し】指標管理の基礎と運用のポイント

公開講座

第2章b以降は、法人向けサービスで限定公開中!

受講対象者

生産部門全般(一般/中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

指標管理の基礎と運用のポイント

第1章:指標管理の目的と位置付け

第2章a:人時生産性とは

第2章b:人時生産性とは ※法人向け限定

第3章a:設備稼働率とは※法人向け限定

第3章b:設備稼働率とは※法人向け限定

第4章:見える化のポイント※法人向け限定

第5章:指標の運用とプロセス管理※法人向け限定

-

p-001

【法人コース一部お試し】プロジェクト・マネジメント入門講座

公開講座

第3章以降は、法人向けサービスで限定公開中!

受講対象者

全部門(中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

プロジェクト・マネジメント入門講座

第1章:プロジェクト・マネジメントとは

第2章:基本的な用語・概念の定義

第3章:プロジェクトの立ち上げ、計画 ※法人向け限定

第4章:プロジェクトの実行、監視・コントロール、終結※法人向け限定

-

k-005

【法人コース一部お試し】指標管理の基礎と運用のポイント

無料会員限定

第2章a:人時生産性とは

受講対象者

生産部門全般(一般/中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

- はじめに

- 目次

- 人時生産性の考え方

- 実務における人時生産性の運用について

-

m-003

マネジメントの基本を理解する!管理職の役割と心得

有料サービス限定

4:管理職に必要なマネジメントスキル

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- マネジメントとは

- マネジメントの基本機能

- 組織を円滑に回すための4つの原則

- マネジメントの3つのスキル

- 政治的スキルと社内ネットワーク形成

- 管理職のタイムマネジメント

- まとめ

-

p-001

【法人コース一部お試し】プロジェクト・マネジメント入門講座

無料会員限定

第2章:基本的な用語・概念の定義

受講対象者

全部門(中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

- はじめに

- 目次

- プロジェクト三大制約

- ステークホルダー(利害関係者)

- プロジェクト・マネジメントの要素

- 2つの「スコープ」

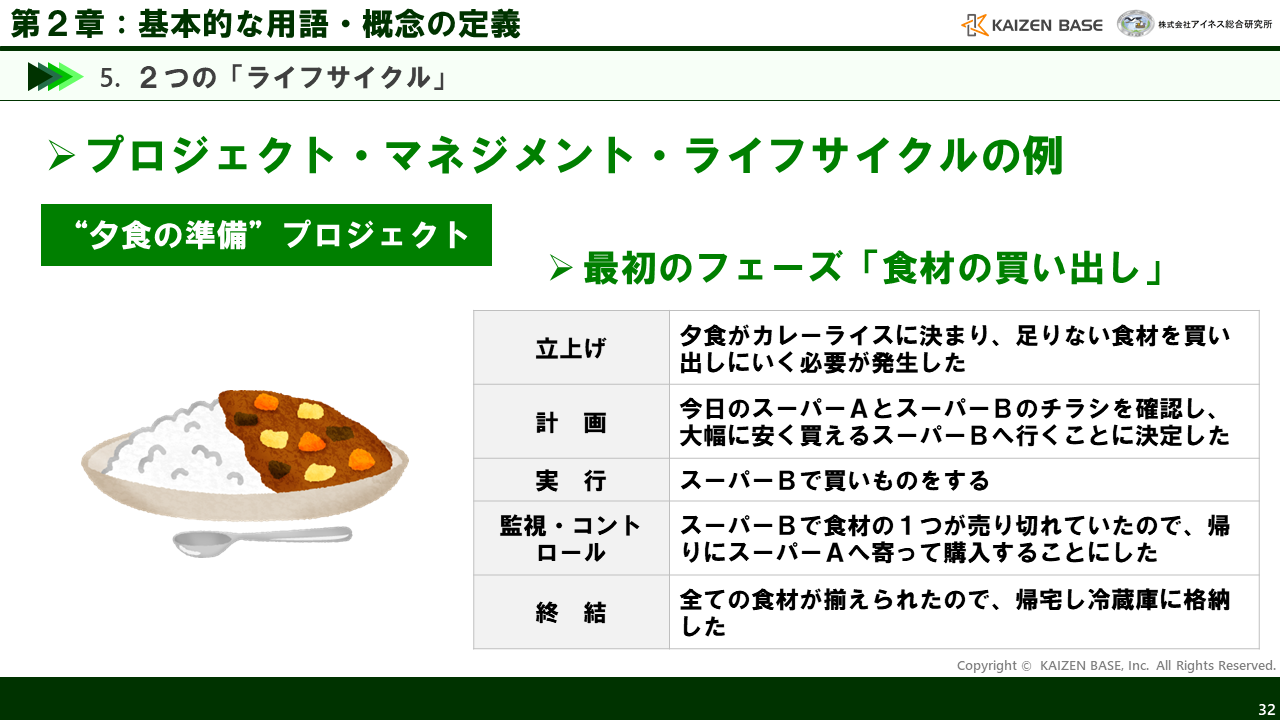

- 2つの「ライフサイクル」

- 第2章まとめ