生産管理の機能と役割とは?3本柱(生産計画、生産手配、生産統制)について解説

目次

生産管理(せいさんかんり)とは

生産管理の定義

生産管理とは、ものづくりを行なっている工場において、販売計画や顧客からの受注に従って、生産を計画・手配・統制し、生産全般をコントロールする管理活動のことです。顧客の要求であるQCDに応えるために、人・モノ・金を的確にコントロールすることが求められます。

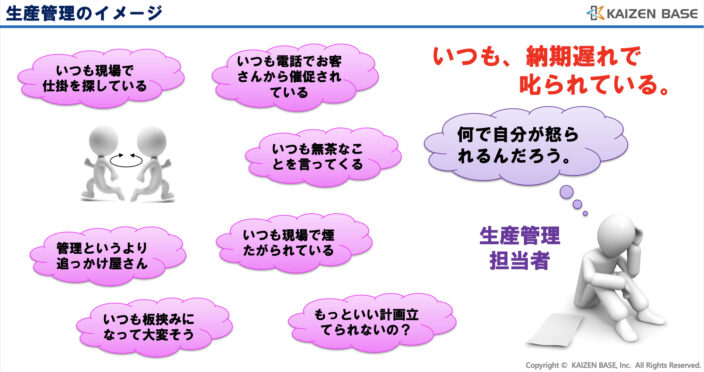

生産管理のイメージ

はじめに、あなたは生産管理に対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

- いつも現場で仕掛を探している。

- いつも電話でお客さんから催促されている。

- いつも無茶なことを言ってくる。

- いつも現場で煙たがられている。

- 管理というより追っかけ屋さん。

- いつもお客さんと現場とで板挟みになっていて大変そう。

- もっといい計画立てられないの?

- いつも、納期遅れで叱られている。

こんなイメージを持っているとしたら、あなたの会社の生産管理は機能していません。

恐らく、生産管理担当者も、「何で自分が怒られるんだろう・・・」、と思っており、モチベーションが日々低下しているに違いありません。

このような姿は、本来の生産管理の姿ではありません。

生産管理は、会社にとって、無くてはならない存在です。非常に重要な役割を担っているのです。

本ページでは、、生産管理の基本的な考え方、生産管理が担う機能と役割について学習し、会社に利益を生むイキイキとした生産管理担当者を目指すきっかけにしていきましょう。

生産管理担当者が持つべき2つの視点

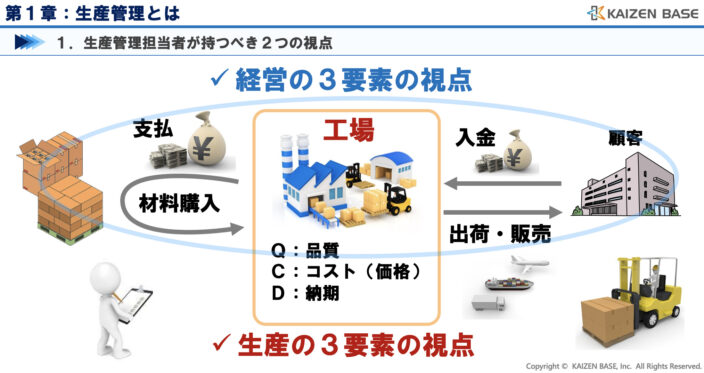

経営の3要素と生産管理の3要素の視点

工場は、材料を購入し、製品を製造します。この時、支払いを行ない、お金が出ていきます。

そして、製造が完了した製品は、出荷・販売され、顧客に届きます。この時、対価として、お金が入金されます。

これが工場のお金の流れの基本です。

なお、工場では、顧客により良い製品を届けなければいけません。具体的には、Q 品質、C コスト(価格)、D 納期の3つの視点で製造を行なうことが必要不可欠です。

これが生産管理担当者が持つべき1つ目の視点、「生産管理の3要素の視点」です。工場内で製造されるモノが、品質要求を満足し、なおかつ可能な限り易いコストで、決められた納期までに造り終えるためにはどうすればよいか、考えて行動することが求められます。

もう1つの視点は、経営の3要素の視点です。工場内だけではなく、支払い、入金等のお金の回転を良くするにはどうしたらよいか、考えて行動する必要があります。

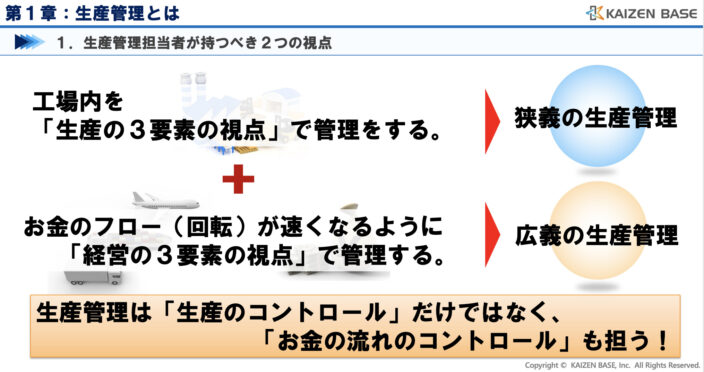

「生産のコントロール」だけではなく、「お金の流れのコントロール」も!

工場内を「生産の3要素の視点」で管理をすること。これは、狭義の生産管理の仕事です。

お金のフロー(回転)が速くなるように「経営の3要素の視点」も含めて管理すること。これが、広義の生産管理の仕事になります。

そう、生産管理は、「生産のコントロール」だけではなく、「お金の流れのコントロール」も担うのです。

つまり、ただ生産の進捗を工場の中で追っかけるのだけが本来の仕事ではありません。顧客と納期の調整をすることだけが仕事ではありません。お金の流れを含めた広い視点で業務を行なうことが求められていることを、しっかりと認識するようにしましょう。

生産の3要素の視点

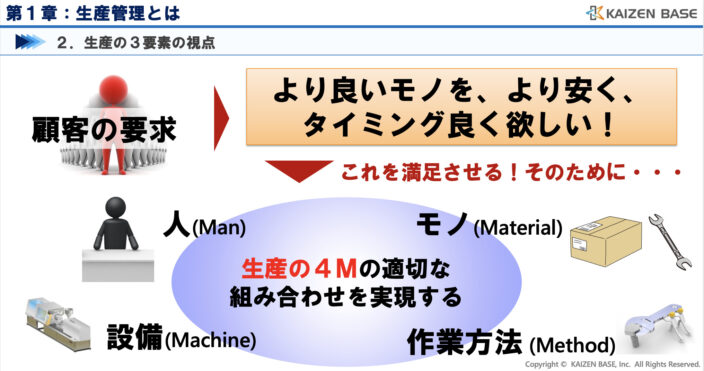

生産の4M

どんな顧客でも、「より良いモノを、より安く、タイミング良く欲しい!」と思っているはずです。

これを満足させなければいけません。そのためには、「人」「モノ」「設備」「作業方法」の生産の4Mの適切な組み合わせを実現することが求められます。

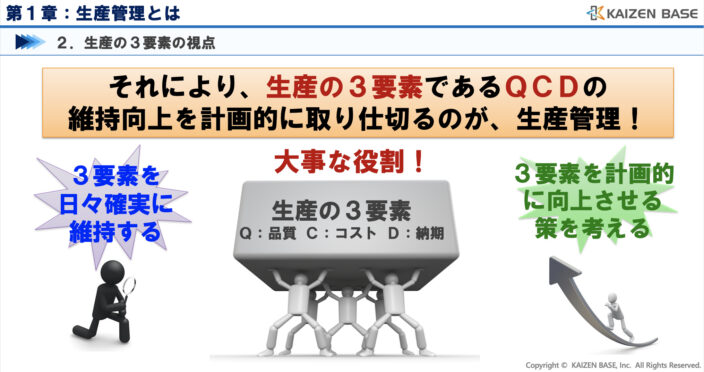

QCDの維持向上

それにより、生産の3要素であるQCDの維持向上を、計画的に取り仕切るのが、生産管理です。

生産管理担当者は、3要素を日々確実に維持し、3要素を計画的に向上させる策を考えることによって、品質、コスト、納期の生産の3要素を下支えする、とても大事な役割なのです。

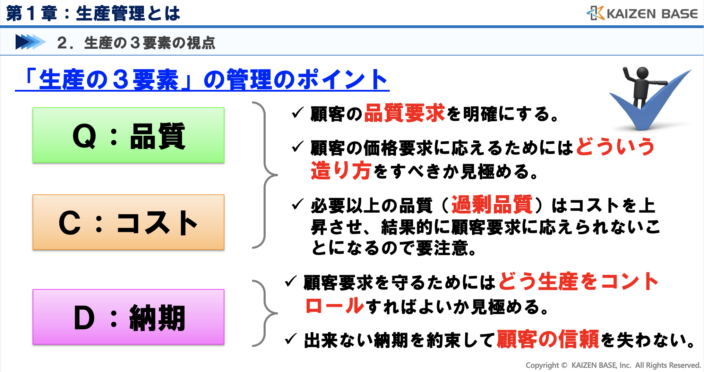

「生産管理の3要素」の管理のポイント

ではここで、生産の3要素の管理のポイントについて説明します。

生産の3要素は、次の3つでしたね。

Q:品質

C:コスト

D:納期

品質、コストに関しては、顧客の品質要求を明確にし、顧客の価格要求に応えるためにはどういう造り方をすべきか見極めることがポイントです。なお、必要以上の品質(過剰品質)はコストを上昇させ、結果的に顧客要求に応えられないことになるので注意しましょう。

納期に関しては、顧客要求を守るためにはどう生産をコントロールすればよいか見極めることがポイントです。なお、出来ない納期を約束して顧客の信頼を失わないように注意しましょう。

生産活動に欠かせないQCDに関する詳しい解説は下記ページで行っています

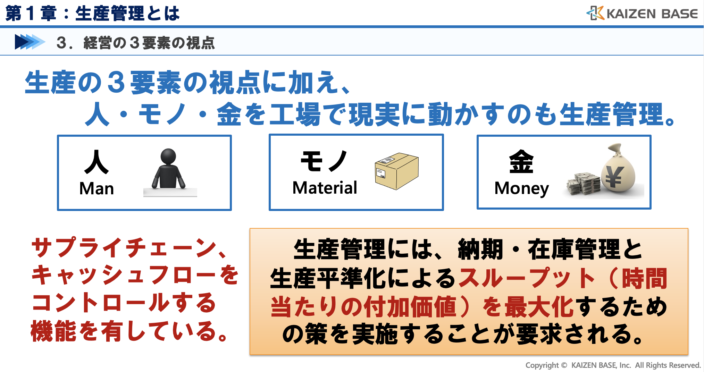

経営の3要素の視点

スループット(時間当たりの付加価値)を最大化する

生産の3要素の視点に加え、人・モノ・金を工場で現実に動かすのも生産管理です。

つまり、生産管理は、サプライチェーン、キャッシュフローをコントロールする機能も有しているのです。

なお、サプライチェーンとは、企業の経営・管理で使用する用語で、原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、販売、配送までの製品の全体的な流れのことです。

従って、生産管理には、納期・在庫管理と 生産平準化によるスループット(時間当たりの付加価値)を最大化するための 策を実施することが要求されます。

具体的には?

では具体的には、生産管理担当は何をするのでしょうか?

次の3つが主なものになります。

- 適正な在庫をコントロールし、お金の回転を速くする、モノの停滞を無くす。

- 工程負荷を調整し、スループットを高める。

- 需要変動への対応力を高める。

お金の回転?スループット?需要変動への対応力?詳しく教えてください!

お金の回転を速くする

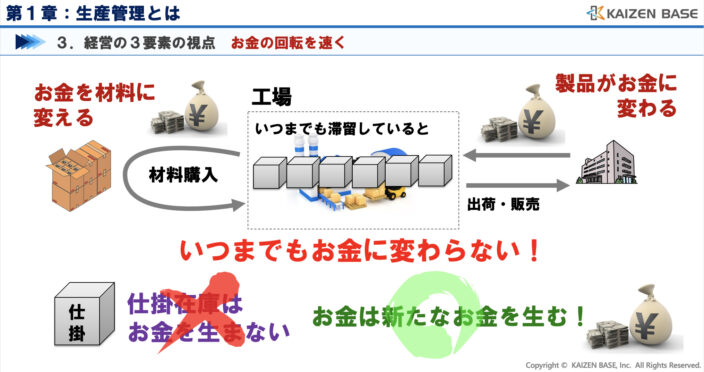

ではまずは、「お金の回転を速く」という意味について説明しましょう。

ものづくりを行なう工場は、材料の購入をします。つまり、お金を材料に変えます。そして、造った製品を、顧客へ出荷・販売します。つまり、製品がお金に変わります。

このような流れの中で、工場内で、いつまでもモノが滞留していると、いつまでたってもお金に変わらないのです。

仕掛在庫はお金を生みません。一方で、お金は新たなお金を生みます。

従って、材料をいかに早くお金に変えるか、という視点が経営には非常に大切で、このことを生産管理担当者は意識して仕事をしていかなければいけません。

「スループットを高める」

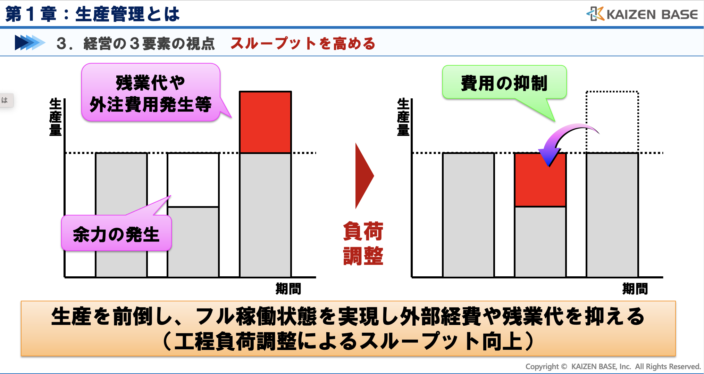

次に、「スループットを高める」という意味についてです。

顧客の注文は基本的にバラツキがあり、そのことで、期間ごとの生産量にバラツキが出るのが通常です。それに対して、何も対策をしなければ、余力の発生や、残業代、外注費用等が発生してしまいます。

これでは、利益を出すことは出来ません。

そこで、生産管理担当者は、負荷調整を行なう必要があります。

このように、生産の前倒し等により、生産負荷を平準化させ、費用を抑制していくことが求められるのです。

生産を前倒し、フル稼働状態を実現し外部経費や残業代を抑える対策は、工程負荷調整によるスループット向上の一例です。

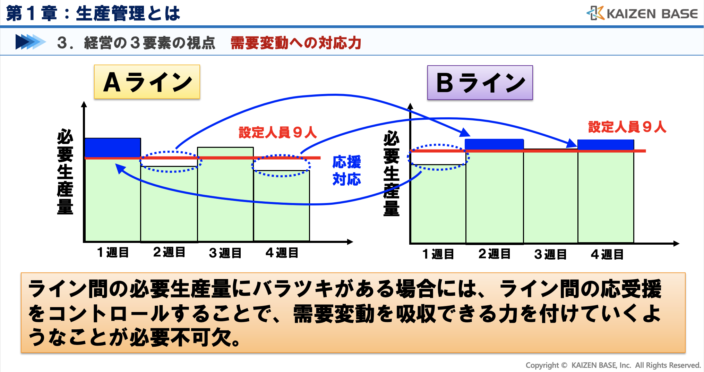

需要変動への対応力

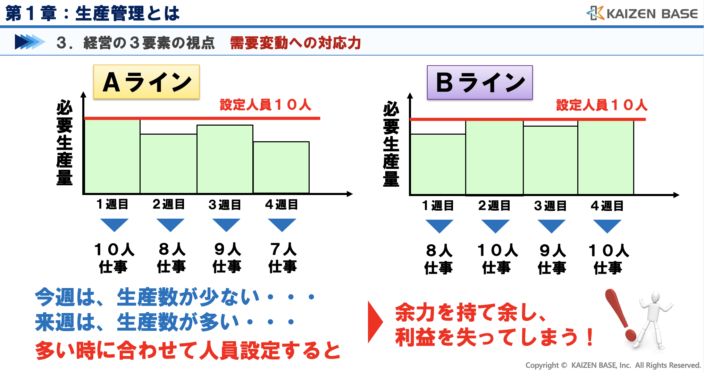

では次に、「需要変動への対応力」についてです。

先程、工程負荷を平準化するというお話をしましたが、負荷量の調整にも限度があります。いくら頑張って負荷の平準化を行なっても、このように、週単位で必要人員が変化してしまいます。

大抵の場合、Aライン、Bラインの2つがある場合は、それぞれで必要人員にバラツキが発生するのです。このような状況下で、生産数が多い時に合わせて人員設定してしまうと、どうなるでしょうか。

そうです。各ラインでは余力を持て余すタイミングが発生してしまい、利益を失ってしまうことになるのです。

ライン間の応受援をコントロールする

そうならないよう、例えばこのように、設定人員を少なく設定し、ライン間の応受援で負荷変動を吸収するようなことを行ないます。

1週目はBラインに余力があるので、Aラインに応援に行き、設定人員超過分を吸収し、

2週目と4週目は、AラインからBラインに応援に行き、超過分を吸収するようなイメージです。

このような人員配置の管理をすることで、従来20人の設定であったのが、18人の設定で十分対応できるようになります。

以上のように、ライン間の必要生産量にバラツキがある場合には、ライン間の応受援をコントロールすることで、需要変動を吸収できる力を付けていくようなことが必要不可欠となります。

これが需要変動への対応力向上の一例です。

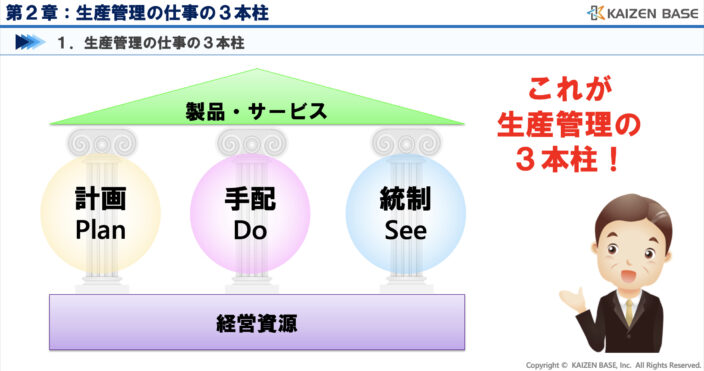

生産管理の仕事の3本柱とは

生産管理の仕事は、計画・手配・統制

経営資源を製品やサービスに変えるという企業活動において、生産管理の仕事の3本柱は、

計画:Plan

手配:Do

統制:See

の3つです。これが生産管理の3本柱と呼ばれるものです。

この3つが的確に出来ていることで、企業は顧客のニーズに応えることが可能となります。

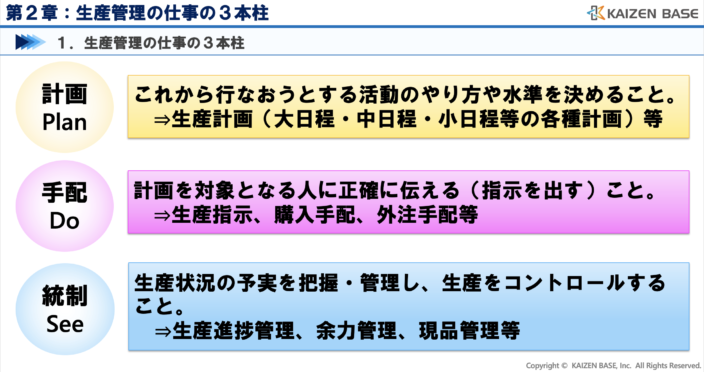

1つ目の計画は、これから行なおうとする活動のやり方や水準を決めることです。生産計画(大日程・中日程・小日程等の各種計画)等がこれに該当します。

2つ目の手配は、計画を対象となる人に正確に伝える(指示を出す)ことです。生産指示、購入手配、外注手配等がこれに該当します。

3つ目の統制は、生産状況の予実を把握・管理し、生産をコントロールすることです。生産進捗管理、余力管理、現品管理等がこれに該当します。では、それぞれについて概要を確認していきましょう。

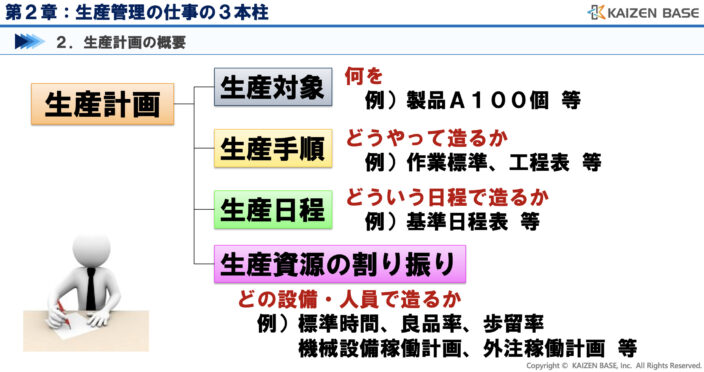

生産計画の概要

生産計画は割り振りを考える仕事

生産計画は、生産対象、生産手順、生産日程、生産資源の割り振りを考える仕事です。

まずは、製品Aが100個、製品Bが200個というように、生産対象が何か明確にします。

生産手順では、どうやって造るかを考え、作業標準や工程表等に落とし込みをします。

生産日程では、どういう日程で造るかを考え、基準日程表などへ落とし込みをします。

生産資源の割り振りでは、どの設備・人員で造るかを考え、標準時間、良品率、歩留率、機械設備稼働計画、外注稼働計画等へ落とし込みをします。

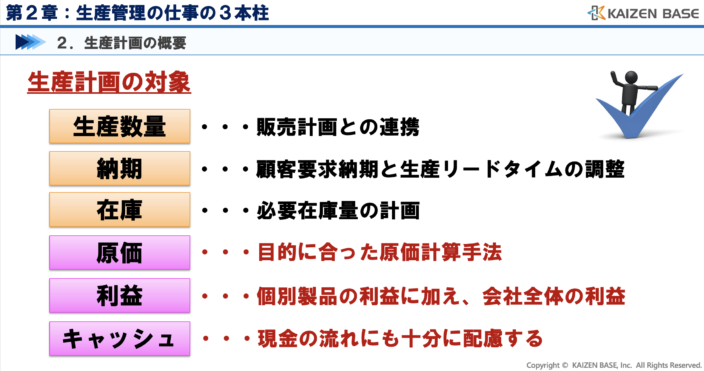

生産計画の対象

なお、生産計画の対象は、次の通りです。

生産数量。販売計画との連携が必須です。

納期。顧客要求納期と生産リードタイムの調整が必須です。

在庫。安全在庫等を踏まえた必要在庫量を計画していかなければいけません。

原価。目的に合った原価計算手法で行なうようにしましょう。

利益。個別製品の利益に加え、会社全体の利益を考える必要があります。

キャッシュ。現金の流れにも十分に配慮することが大切です。

ここでは、数量と納期を調整するだけが生産管理の仕事ではないことを、しっかりと覚えておきましょう。

生産手配・指示の概要

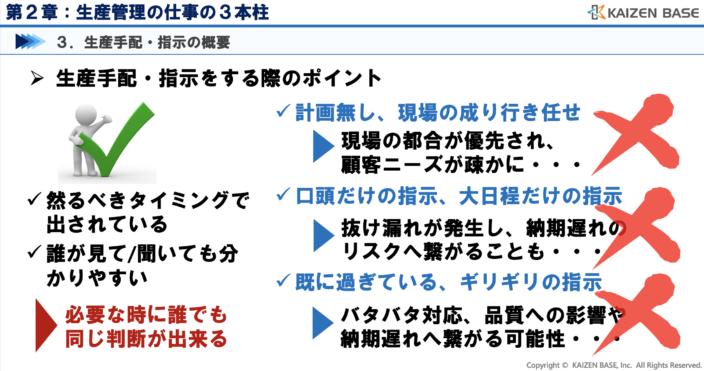

受け手が誰でも、同じように判断できるよう常に意識する

生産手配・指示をする際のポイントは、然るべきタイミングで出されていること、誰が見て/聞いても分かりやすいことです。

必要な時に、誰でも同じ判断が出来るのが、手配・指示に必要な条件となります。それに反して、計画が無く、現場の成り行き任せである場合はどうなるでしょうか。

現場の都合が優先され、顧客ニーズが疎かになってしまうことが予想されます。また、口頭だけの指示、大日程だけの指示ではどうなるでしょうか。

抜け漏れが発生し、納期遅れのリスクへ繋がることも考えられます。既に必要なタイミングが過ぎている、あるいはギリギリの指示であった場合はどうでしょうか。

バタバタ対応、品質への影響や納期遅れへ繋がる可能性すらあります。手配をする、指示をする際は、曖昧であったり、内容が不足していると、受け手が思うような行動をしてくれません。

受け手が誰でも、同じように判断できるような手配・指示を常に意識するようにしましょう。

生産統制の概要

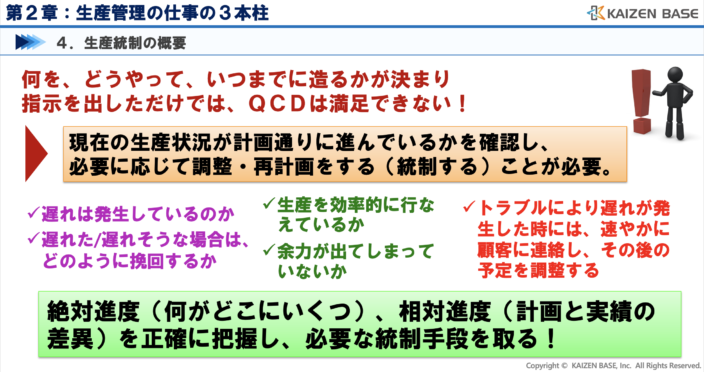

絶対進度、相対進度を正確に把握し、必要な統制手段を取る

当然ながら、何を、どうやって、いつまでに造るかが決まっても、指示を出しただけでは、QCDは満足できません。

生産管理担当者は、現在の生産状況が計画通りに進んでいるかを確認し、必要に応じて調整・再計画をする(統制する)ことが必要です。

例えば、

「遅れは発生しているのか」

「遅れた/遅れそうな場合は、どのように挽回するか」

「生産を効率的に行なえているか」

「余力が出てしまっていないか」

「トラブルにより遅れが発生した時には、速やかに顧客に連絡し、その後の予定をどう調整するか」

といったことを日々考えていくことが求められます。

つまり、何がどこにいくつ という絶対進度、計画と実績の差異である 相対進度を正確に把握し、必要な統制手段を取ることで、QCDを満足させる管理が出来ていることになるのです。

【コラム】生産管理が機能しないのはなぜ?

生産管理は、管理ではなく邪魔をしている!?

以前ある会社で、現場の方と話をしていた際、こんなことを仰っていました。

「うちの生産管理は、管理ではなく邪魔をしているんだよ。毎日仕掛を追っかけて、突発で作業順の入れ替え指示を出すし、いないほうがかえって良くなるんじゃないか?」

この発言を聞いて、実際に生産管理担当者の仕事を見てみると、たしかにひどい状態でした。一例を挙げると、

- 顧客からの督促は、そのまま現場に言って伝えるだけ

- 営業からの督促メールは、そのまま転送するだけ

- 製造のキャパシティは考えずに、「急ぎだから」と言って強引に指示を出す

- 急な指示により、現場の作業者はムダな段取り替えが多発

- 仕舞いには現場に対し、「何で納期遅れるの?」と怒り出す

「これは重症だな」と思い、まずは生産計画を見てみると、月単位の計画が存在するのみで、それ以外の計画は存在せず。

典型的な無管理状態⇒「月末追い込み型」

案の定、出荷実績は月末追い込み型であり、月末に追い込んだ分、月初は力を抜き、ダラダラと作業してしまう典型的な無管理状態でした。従って、この会社では生産管理の仕事の3本柱、計画(Plan)、手配(Do)、統制(See)において、計画(Plan)を立て直す必要がありました。

- 計画(Plan)が粗いので、手配(Do)が曖昧に。

- 手配(Do)が曖昧なので、現場は成り行きで仕事をし統制(See)が出来ない状態に。

- 統制(See)が出来ていないので、計画(Plan)の修正しても絵に描いた餅に。

という負のスパイラルが回っていたのです。

大日程⇒中日程⇒小日程での落とし込みが必要

計画(Plan)では、大日程(月単位)、中日程(週単位)、小日程(日単位)というイメージで、現場に落とし込みが必要です。

この会社では、週単位の計画を「基準の作業時間を活用して」つくり込み、それを日々「目標個数」で管理し、誰でも分かる指標へ落とし込みを行ないました。それを数カ月続けた結果、月末追い上げ型は解消され、納期遅れもグッと減っていったのです。

更に、生産管理担当者の仕事内容も変化していきました。

- 生産計画の精度をどうやって上げるか

- 基準時間の精度をどうやって上げるか

- 段取りのロスを発生させないために、どう予定を組むか

といったような、本来の生産管理の価値仕事に近づき現場からもこんな発言が出るようになりました。

「そもそも工程内の進捗は、現場でしっかりと管理すべきものだよね。」

その通り!追っかけ屋さんは、本来の生産管理の仕事ではありません。これにようやく気付いた瞬間でした。

以上の事例は、生産管理の仕事の3本柱を疎かにしていた典型です。あなたの会社の生産管理は、同じようなケースになっていませんか?

当てはまる節があったら、あなたの会社の生産管理は機能していないかもしれません。

生産管理の機能と役割、3本柱(生産計画、生産手配、生産統制)のまとめ

以上で学んだことをまとめてみましょう。

生産管理の機能と役割とは?

- 生産管理は、生産のコントロールとお金のコントロールを担う

- 生産管理担当者が持つべき2つの視点は、生産管理の3要素の視点(品質、コスト、納期)と経営の3要素の視点(人、モノ、金)

- 経営の3要素の視点から、生産管理担当者は「お金の回転を速くする」「スループットを向上させる」「需要変動への対応力を付ける」という視点で業務を進めていかなければいけない

生産管理の3本柱とは?

- 生産管理の仕事の3本柱は、計画 Plan、手配 Do、統制 See

- 生産計画は、生産数量、納期、在庫、原価、利益、キャッシュが対象

- 生産管理担当者は、モノの状態だけでなく、原価等お金に関する視点で業務を遂行することも大切

- 生産統制は、絶対進度(何がどこにいくつ)と、相対進度(計画と実績の差)も正しく把握することが大切

いかがでしたか?本ページでは、生産管理の機能や役割、考え方などについて解説しました。工場の中で非常に大事な役割を担う生産管理。経営と生産管理の3要素の視点を踏まえ、機動力のある生産管理でありたいですね!