管理職とは?管理職が果たすべき役割と心得について解説

目次

管理職とは何か

はじめに

・働いても働いても仕事が増えるばかり

・頑張っても頑張っても一向に楽にならない

・ただ日々の業務をこなすのに精一杯

・残業が多いのは分かっているが効率化なんて考える余裕も無い

・部下の雰囲気は暗く、ここ数年で何人も辞めてしまった

漠然とした不安感、日々感じる切迫感、先が見えない閉塞感なぜ管理職は忙しく、行き詰まりを感じるのでしょうか。管理職であれば、仕方が無いことなのでしょうか。いえ、そんなことはありません。管理職の中には、自分の役割を果たし、活躍している方も沢山います。

本ページでは、不安感、切迫感、閉塞感という状況を打開するために、管理職に求められるスキル・考え方を解説しています。

本ページにおける各役職の位置付け

まずはじめに、本ページにおける各役職の位置付けについて確認します。

一般に、役職は大きく3つに分けられます。

1つ目は、トップマネジメント、経営者層です。経営者、取締役、執行役員等が該当し、会社によっては部長クラスの人材まで含むこともあります。

2つ目は、ミドルマネジメント、管理者層です。部長、次長、課長が該当し、会社によっては係長クラスの人材まで含むこともあります。

3つ目は、ロワーマネジメントで、監督者層です。係長、主任、班長等が該当します。本ページでは、「ミドルマネジメント」に関係する立場の方を対象にします。

係長クラスに関しては、次期管理職候補という位置付けとして含めることとします。

企業の組織と管理職

まずは、「企業の組織と管理職」について確認します。

会社の機能を手分けする手段が組織

当たり前のことですが、企業は多くの従業員の集まりです。

一般に、事業が広範囲になり、従業員が多くなればなるほど、社長だけで全てのことを管理することは出来なくなります。

従って、効率的に事業を回していくためには、会社の機能を従業員で手分けして進めるのが合理的です。

そして、会社の機能を手分けする手段が組織となります。

決裁権を持つ役職が「管理職」

組織においては、より日常的で小規模な仕事は、各部署の管理者に権限委譲して、現場の判断で主体的に進められます。

権限委譲というのは、「ある一定の範囲で独自の判断を許可」することを指し、これを「決裁権を与える」と言います。

そして、決裁権を持つ役職のことを、「管理職」と呼びます。一般的には課長以上の職位を管理職と呼びます。

ただし、係長も管理職であったり、「マネージャー」、「GM(ゼネラルマネージャー)」等、役職名が会社により異なる場合もあります。決裁権の範囲も各社基準が異なるため、自分の部門はどのような範囲まで権限委譲されているのかを理解しておくことが必要です。

組織を図で確認してみよう!

組織と権限委譲について、図で確認してみましょう。

会社には、業務執行の意思決定等を行う合議体である「取締役会」があります。一般的な企業では、会社として決定すべき事項の決裁権限をその重要度に応じて順繰りに下位組織に委譲しています。管理職は、仕事の内容によって、責任と権限を任されるのです。管理職の一歩手前のロワーマネジメントと呼ばれる係長・主任クラスは、管理職の機能の一部を担当することになります。

管理職がいかに自立的に考動できるか

経営層が会社にとってより重要な仕事に時間を割くためにも、管理職の役割は非常に重要です。

管理職がいかに自立的に考動できるか、それが企業存続の鍵になっていると言っても過言ではないのです。

管理職と一般従業員の違い

それでは次に、「管理職と一般従業員の違い」について確認しましょう。

管理職と一般従業員、何が違う?

ところで、管理職の組織上の位置付けは分かったものの、「責任」という視点では一般従業員と具体的には何が違うのでしょうか。

成果責任と業務遂行責任

管理職が求められる責任は、「成果責任(アカウンタビリティ)」です。成果責任とは、自身が担当し権限を持つ部門において、成果の詳細や状況を説明する義務のことを指します。

一方、一般従業員が求められる責任は、「業務遂行責任(レスポンシビリティ)」です。業務遂行責任とは、上司から指示された業務をきちんと遂行する義務のことを指します。

少し分かりにくいですね。

管理職は経営サイドに立っている

もう少し割り切った言い方をするとこうなります。

一般従業員は、労力と時間を提供して自分の役割を果たし、対価としての給料をもらいます。

管理職は、責任と権限に基づき、部下である一般従業員が自分が与えられた仕事の役割を果たせるように管理し、組織として成果を出すことを役割とします。同じ従業員という立場でありながら、管理職は経営サイドに立っていて、一般従業員の仕事を管理することが仕事です。それが「管理」職と言われる所以なのです。

管理職と残業

それでは次に、管理職と残業代について確認します。

管理監督者イコール管理職ではない

管理職と残業について、

「管理職になったから、残業代をもらえない。」

「管理職は残業代をもらえないから、ただ大変になっただけだ。」

「管理職になったら給料が下がる。」

という発言をよく耳にします。しかし、この発言は、実は間違っている場合もあります。どういうことでしょうか?

労働基準法においては、労働時間に関する決まりが適用されないのは管理監督者です。そして、管理監督者イコール管理職ではありません。

管理監督者と認められる基本的な条件

管理監督者と認められる基本的な条件は次の通りです。

・経営者と一体的な立場にあること

・出社や退社、勤務時間に厳しい制限を受けないこと

・労働時間などの規制を超える重要な職務内容であること

・その地位にふさわしい待遇がされていること

これらが当てはまる場合は、管理監督者となり、当てはまらない場合は、管理職であっても管理監督者ではありません。

管理監督者と一般従業員との3つの主な違い

管理監督者と一般従業員との3つの主な違いについて確認します。

1つ目は、労働時間に関する決まりが適用されないことです。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えた労働は原則禁止とされています。ただし、労働組合と36協定を結んでいる場合は、その協定に準じます。

管理監督者は、この規制を受けません。簡単に言えば、何時間働いても時間外労働として扱われないということです。なお、深夜労働については、管理監督者にも深夜割増手当が支払われます。

2つ目は、休憩時間に関する決まりが適用されないことです。労働基準法では、1日6時間を超えて労働する場合には45分、8時間を超えて労働する場合には1時間以上の休憩を取る必要があります。管理監督者は、この規制を受けません。極端なことを言うと、管理監督者は、休憩時間なく働き続けなければならないケースがあるのです。

3つ目は、休日に関する決まりが適用されないことです。労働基準法では、毎週少なくとも1日の休日を取る必要がありますが、管理監督者はこの規制を受けません。

経営者と一体となって会社を引っ張っていく存在が管理監督者

まとめると、残業の概念がなくなる労働規制の適用外になるのは、管理監督者です。

そして、管理職イコール管理監督者ではなく、一定の条件を満たす場合にのみ当てはまります。

つまり、「管理職は残業代がなくなる」というのは誤認識なのです。もし残業代が無いのにこの条件に当てはまらないと感じた場合は、あなたは権限がない名ばかり管理職かもしれません。

あるいは、会社から求められる役割を果たせていないイマイチ管理職かもしれません。時間外労働が適用されていない管理職の場合、多くは後者に当てはまります。経営者と一体となって会社を引っ張っていく存在になれるように、管理職に必要なスキルを身に付けていきましょう。

管理職の権限と責任

それでは次に、管理職の権限と責任について確認します。

管理職の承認・決裁権限は会社から委任を受けたもの

既に説明したように、管理職の承認・決裁権限は会社から委任を受けたものです。

実際には、責任範囲を明確にするため、どの職位にどこまでの権限と責任を付与するかを定めた「職務権限規程などの社内規定」が存在します。

管理職は、それぞれの責任範囲に基づいて、「顧客や下請との取引内容の承認や決裁」、「部下が作成・提出する書類の承認や決裁」、「経費の支出承認や決裁」、「部下の勤怠状況などの承認や決裁」等を日々行ないます。

その際、はっきりと認識すべきことがあります。それは、管理職が承認・決裁したものは、その時点で管理職自身の責任であることです。いくら忙しいからと言って、確認もせずに判子を押してはいけません。判子イコール責任であることを肝に銘じ、押す前に一呼吸おいて考え判断しなければなりません。

部下の批判は、自分を批判していることと同じ

管理職は、自分が任されている部門や業務領域における、最終責任者です。

「メンバーの能力が十分でない」、「今は外部環境が悪い」、「そもそも上位方針がおかしいのではないか」等、色々な理不尽さ、不条理さはあったとしても、部門の責任は管理職自身が担っていることを忘れてはいけません。

もちろん、「部下の批判は、自分を批判していることと等しい」。この自覚だけは持って発言、考動するようにしましょう。

現代に求められる管理職のマネジメント

それでは次に、現代に求められる管理職のマネジメントについて確認します。

過去の延長線で未来の予測が出来ない世の中

もともとマネジメントは、過去の延長線で未来の予測が可能であることが前提となっています。「設定される課題は途中で変更されない」ことが前提であり、いかに計画的・効率的に取り組むかが成果を左右してきました。

また、「課題を遂行する手段が過去の経験から導き出される」ことも前提であり、過去のやり方をいかに忠実に再現できるかが成果を左右してきました。このような環境下では、PDCAサイクル等の管理プロセスを着実に回し、継続的な改善を進めるという、計画管理能力が重要な役割を果たしてきたのです。

今やるべきことを正しく設定し高速で実行することが大切

しかし、現代では、これらの過去を前提とした管理の手段が通用しません。

安定した成長環境では、過去の延長線で未来が予測でき、基本的にやるべきことが決まっており、過去の経験やノウハウが有効でした。

それに対して、不安定な経済環境である現代では、「大きな受注の山谷等の営業環境の激変」、「顧客のニーズの多様化」、「小ロット化・短納期化」、「過去の経験やノウハウが通用しない」といったことが多々起こり得ます。

従って、「既に決められていることを正しく実行することが大切」であった過去のマネジメントから一歩進み、「今やるべきことを正しく設定し高速で実行することが大切」である現代のマネジメントに舵を切っていくことが必要不可欠なのです。

PDCAサイクルとは

それでは、マネジメントの役割を果たすために必要な最も基本的な概念は何でしょうか?

マネジメントの基本、それは、「PDCAサイクル」です。ルーティンワークのマネジメントスタイルとなります。

PDCAは、下記の4つを指します。

Pは、Plan:計画を立てること

Dは、Do:計画を実行すること

Cは、Check:計画と実績の差異を見ること

Aは、Action:次の計画に反省を活かすこと

このサイクルでマネジメントすることにより、スパイラルアップし、成長進化が遂げられていきます。PDCA、PDCA、PDCAと、少しずつ、少しずつ成長進化を遂げていくことになります。

STPDサイクルとは

そして、PDCAサイクルの更に上には、管理職が意識すべきもう1つのマネジメントサイクルがあります。

それは、イノベーティブなマネジメントスタイルである、STPDサイクルです。STPDサイクルとは、

Sは、See:現状を観察すること

Tは、Think:真因を探求すること

Pは、Plan:計画を立てること

Dは、Do:試行錯誤すること(正解の無い状況を打開する)

というサイクルを指しています。STPDサイクルの最も重要なことは、「現状打破するために、まずは、SeeとThinkのプロセス」があるということです。現状を観察し、その真因を探求することによって初めて、前年とは連鎖しない、不連続な変革的取り組みを成すことが可能となるのです。

管理職の仕事とは

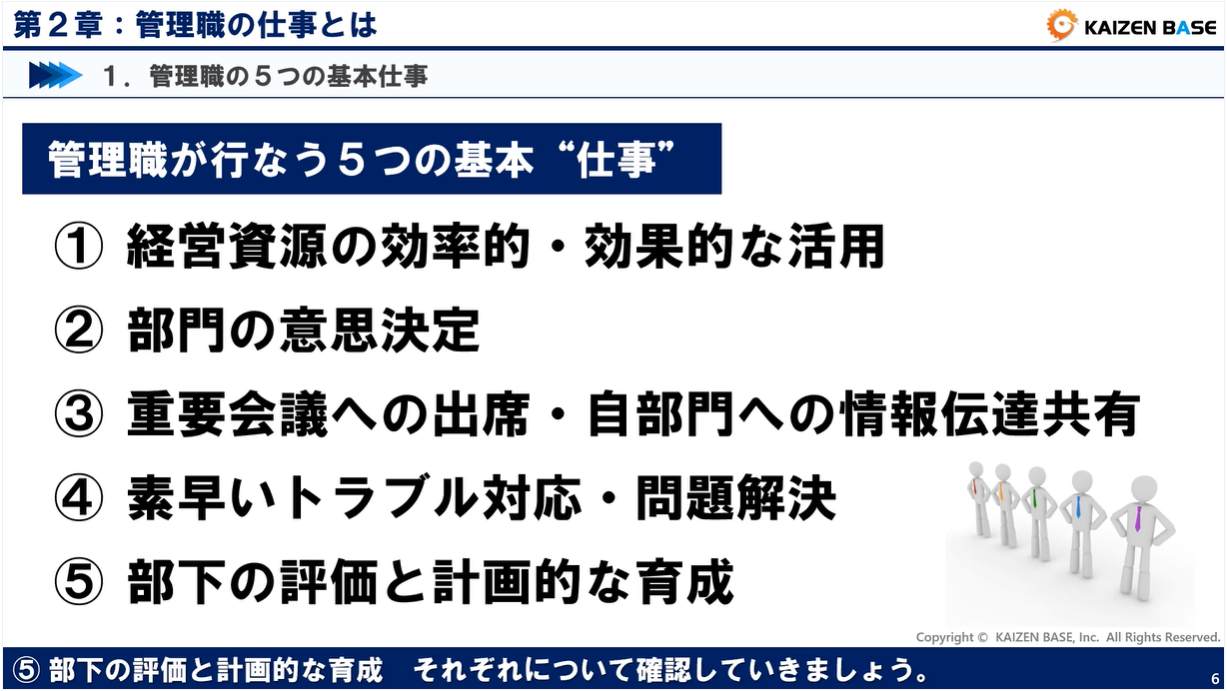

管理職の5つの基本業務

それでは早速、管理職の5つの基本業務について確認していきましょう。

仕事と作業の違い

管理職の仕事について確認する前に、まずは「仕事」とは何かを考えてみます。

作業とは、事前に定められた手順で決められたアウトプットを出す活動のことを指します。

では、仕事とは何でしょうか。仕事とは、その作業と作業のなかにおける、3つの取り組みのことを指します。

1つ目は、リスクを予測することです。定型作業の中で生じてくる、様々なリスクを察知して対処することが仕事です。

2つ目は、プロセスを見直すことです。作業プロセスの調整を図り、バランスよく作業が配置しているのか、その順番は正しいのか、やり方はよいのか検討することが仕事となります。

3つ目は、必要水準を維持管理することです。求められる作業の達成水準をしっかりと維持していくことが仕事となります。

重要なことは、作業と仕事は本質的に異なるということです。作業は「定型的」なものですが、仕事は「創造的」なものになります。つまり、ただ言われた通りにこなすことは仕事とは言えず作業に過ぎない、これを認識することが非常に大切なポイントとなります。

管理職が行なう5つの基本仕事

それでは、管理職が行なう次の5つの基本仕事を確認していきます。

① 経営資源の効率的・効果的な活用

② 部門の意思決定

③ 重要会議への出席・自部門への情報伝達共有

④ 素早いトラブル対応・問題解決

⑤ 部下の評価と計画的な育成

それぞれについて確認していきましょう。

① 経営資源の効率的・効果的な活用

1つ目は、経営資源の効率的・効果的な活用についてです。

管理職が会社から与えられた5つの経営資源

管理職は、会社から与えられた5つの経営資源を効率的かつ効果的に活用し、部門の目標を必達させる事が職務です。会社から与えられた5つの経営資源とは、ヒト、モノ、カネ、情報、時間です。管理職は、これらの経営資源をどう有効活用していくかを日々考えて行動していかなければなりません。

最小のインプットで最大の成果を生み出す

5つの経営資源を効率的かつ効果的に活用するというのは、最小のインプットで最大の成果(アウトプット)を生み出すということです。

具体的には、

・高い生産性を達成するための最適な人員配置により、労務費を低減させる

・適正価格の設備の導入により、より良い製品を製造する

・製品・部品・備品等の在庫削減により、省スペース化を進める

・必要な情報を必要な人に、スピーディーに届ける

といったことが挙げられます。

② 部門の意思決定

2つ目は、部門の意思決定という仕事です。

管理職は、日々「意思決定」を行なう仕事

管理職は、日々「意思決定」を行なう仕事とも言えます。

トラブル発生時、意思決定が遅れると、被害が拡大してしまい、損失が大きくなってしまいます。

また、意思決定の質が悪いと、現場は混乱し、効率性・効果性を低下させてしまいます。

いつも優柔不断で判断・決断が出来ない管理職は不要です。そして、しっかりと考えずにいつも浅はかな判断ばかりの管理職も不要です。

的確な判断・決断ができる管理職になるために

的確な判断・決断ができる管理職になるためには、どのようなスキル、行動が必要でしょうか。

ここでは4つ紹介します。

・ヒューリスティックな意思決定スキルを磨く

・感情により判断を誤らないようにする

・5ゲン主義で考動する

・各種手法の活用による効率的・効果的なデータ調査

それぞれについて確認していきましょう。

ヒューリスティックな意思決定スキル

1つ目は、ヒューリスティックな意思決定スキルを磨くことです。ヒューリスティックとは、物事をざっくりと直感的につかむことを言います。人間は、常時、情報を判断して意思決定するというプロセスを繰り返しています。

この時、受ける情報は、沢山の複雑で曖昧なものが溢れています。そのため、完全な情報を全て得られるとは限らないのが現実です。また、判断する際には、限られた記憶や限られた時間で行なわなければいけません。従って、完全な情報を得るための時間も記憶も限られているのが現実です。

つまり、日常生活で意思決定する際には、情報をざっくりとだけ把握し、直感で正しいと思われる判断を繰返しているのです。いかに精度良くヒューリスティックな判断が出来るかが、管理職の能力の重要な要素となるのです。

感情により判断を誤らないようにする

2つ目は、感情により判断を誤らないようにすることです。人間は誰でも怒り、焦り、不安感等の「感情」を持っており、時にこの感情により判断を誤ることがあります。特に怒り・焦りによる判断の誤りには注意が必要です。

我を忘れてしまうほど怒ったり、焦りでいつまでもイライラを引きずると管理職としての問題言動に繋がることが多いのです。怒りはとても身近な感情であり、扱いも厄介です。怒りに任せた言動で部下の信頼を失わないようにしつつ、イライラせずに仕事を効率的に進めることが管理職には求められます。

5ゲン主義で考動する

3つ目は、5ゲン主義で考動することです。5ゲン主義とは、現場(必ず現場に足を運び)、現物(必ず現物を手に取り)、現実(現実を自分の目で見て確認する)という三現主義に、原理(物事を成り立たせる法則や、それを起こすメカニズム)、原則(多くの場合に当てはまる物事の決まりや規則)を加えた考え方です。

空論だけでなく、必ず5ゲン主義で物事を見るクセをつけることが、管理職には求められるのです。

原理原則で考えるプロセスを何度も繰り返す

管理職は、三現主義で問題に向かう気持ちを持ち、「原理」から外れている事柄は無いか、「原則」と異なることが発生していないか、という5ゲン主義で物事を捉えることが大切です。5ゲン主義で問題解決に臨むことで初めて、現場に役立つ根本対策を打つことが出来るようになります。

仕事では、原理原則通りに物事が進まないと、付加価値を生み出すことができません。原理原則で考えるプロセスを何度も繰り返し、管理職として求められる問題解決力を習得していくことが大切です。

各種手法の活用

4つ目は、各種手法の活用による効率的・効果的なデータ調査です。

代表的な手法には、QC7つ道具があります。QC7つ道具とは、パレート図、特性要因図、グラフ、ヒストグラム、散布図、チェックシート、管理図、以上の7つです。どれも1度は聞いたことがありますよね。状況に応じて、これらの手法を活用しながら、意思決定の参考にしていくことが大切です。

意思決定は、管理職の力量が一番問われる

意思決定は、管理職の力量が一番問われる場面です。情報が完全ではなく、管理職の主観的な判断が必要な問題に対する意思決定では、力量によって大きな差が生じるからです。

管理職は、上位者の助言に耳を傾けながら意思決定の経験を積むしかありません。日々経験を積むことで質の高い意思決定ができるようになっていきます。ただし、逆に経験が長くなると、自信過剰バイアスという、「自信を持ち過ぎることによる誤った判断」に陥りやすくなるため注意が必要です。

③ 重要会議への出席・自部門への情報伝達共有

3つ目は、重要会議への出席・自部門への情報伝達共有の仕事です。

自部門に知らせるべきことを部下に確実に周知する

組織は複数の部署が集まって構成されています。管理職は、部門長会議・経営会議等の重要会議へ出席し、「自部門の状況を上位者・他部門へ発信する」、「会議で決まったことを部下へ的確に伝達する」ことも大事な仕事です。共有すべき事項としては、「事業方針」「営業戦略の策定」「売上の報告」「業務の進捗状況」「問題点の共有」等が挙げられます。仕事というものは、他部署と連携して動いているものが多々あります。

従って、定期的に管理職以上等、限られたメンバーが集まって協議・決議・情報共有を行うことが不可欠なのです。

そして、会議の後は、自部門に知らせるべきことを部下に確実に周知することが大切となります。

管理職は、トップとボトムを結ぶコミュニケーションの要

つまり、管理職は、トップとボトムを結ぶコミュニケーションの要になる存在です。トップマネジメントから打ち出された会社方針等は、管理職により目標展開され、より分かりやすい言葉に変換されボトムまで伝えられていきます。この役割により、組織は施策が具体化され実行されるのです。

さらに、現場における実行面での問題は、管理職が現場目線で吸い上げ、解決策の判断を行ないます。そして、自分で解決できることは自分で解決し、必要に応じてトップマネジメントに決裁を求めます。この管理職のミドルマネジメントの仕事は、まさに会社の要となる役割なのです。

情報伝達・共有時のポイント

なお、情報伝達・共有時のポイントは次の通りです。

必要な情報だけを、必要な人、必要な場所に、必要なタイミングで、誰でも理解できる言葉で伝達することです。

管理職は、情報もジャストインタイムで扱うことが必要です。また、自分事として捉えてもらえるような伝え方を意識する等、受け手側の視点を重視して伝達することが大切となります。

④ 素早いトラブル対応・問題解決

4つ目は、素早いトラブル対応・問題解決です。

トラブルを解決すべく行動することは管理職の大事な仕事

日々の仕事においては、あらゆる種類の“トラブル”が発生します。そのトラブルを解決すべく行動することは管理職の大事な仕事です。

日々の業務においては、業務の抜けが発生、業務の遅れが発生、人間関係のトラブルが発生、設備のトラブルが発生、客先クレームが発生といったような様々な問題が発生します。

管理職は、これらの問題が発生したときには、素早い決断、素早い対応が要求されるのです。しかし、素早い対応が必要ではあるものの、いつも処置だけで安心していると、またいつかトラブルは再発してしまいます。

いかに本質的な問題解決を行なえるか

基本的にトラブル対応では、後追い業務に追われることになり、未来のための仕事、創造的な仕事に使う時間があっという間に無くなってしまいます。

従って、いかに問題を素早く処置するかに加え、「いかに本質的な問題解決を行なえるか」が、管理職の仕事の質を左右するのです。

そのためには、問題解決の基本8ステップ、なぜなぜ分析の考え方・進め方について、管理職であればしっかりと身に付けておくことが不可欠なのです。

問題解決の8ステップ

問題解決の8ステップはここに示す通りです。

【ステップ1】問題の明確化(テーマ選定の背景)

【ステップ2】現状把握(問題を層別し特定する)

【ステップ3】今期の目標設定

【ステップ4】要因解析(なぜなぜ分析)

【ステップ5】対策立案

【ステップ6】対策実行・効果確認・評価

【ステップ7】標準化

【ステップ8】管理の定着・横展開

基本を理解し、より確実かつ本質的な問題解決ができるような能力を身に付けていきましょう。

なぜなぜ分析とは

なぜなぜ分析とは、「問題をただ処置するだけではなく、「なぜ」を繰り返し、問題を深堀して、根本原因を対策することで再発を防ぐ考え方」のことを言います。英語で言うと「Root Cause Analysis,RCA」です。

なぜなぜ分析は、もともとトヨタ自動車の問題解決の考え方から生まれたもので、今では世界的に活用されている分析手法です。「5なぜ分析」、漢字で表記した「何故何故分析」、「5なぜの法則」と呼ぶこともありますが、同じ考え方として使われます。なぜなぜ分析の詳細は、別講義にて学習を行ないましょう。

⑤ 部下の評価と計画的な育成

5つ目は、「部下の評価と計画的な育成」の仕事です。

部下の成長とは?

自部門が組織として成果を挙げることが管理職の職務であることは既に学習しました。

組織として成果を挙げるためには、部下を正しく評価し、育成の視点を持ち計画的に育成していくことも管理職の大事な仕事となります。

部下の成長というのは、「スキル・能力を身に付け、出来る範囲が広がること」、「自分で考えて行動できる自律性が身に付くこと」、「自律的な行動の結果、成果が出せること」を意味します。

マイクロマネジメントになっていない?

従って、部下に仕事を任せられない、マイクロマネジメントではいけません。全ての業務・作業を監視し、部下の判断を許さないという方法では、部下は成長しないのです。そうではなく、部下に仕事を任せ、部下の育成をしていく視点を管理職は常に持たなければいけません。部下に一定の権限を与え、励ましながらサポートをしていくことが大切です。

あなたは、マイクロマネジメントにはなっていませんか?

マルチスキルマップ・多能工表を活用しよう

ただし、任せると言っても、「放任」になってはいけません。

仕事を任せるためには、部下がどの程度の能力を身に付けているか正しく評価することが必要です。マルチスキルマップ・多能工表等が代表例ですね。また、結果責任は管理職自身にあることを肝に銘じること、仕事の目的と目標・期限等を初めに部下と共有すること、定期的に状況確認・プロセスをチェックすることを忘れないようにしましょう。

管理職の役割まとめ

以上で学んだことをまとめてみましょう。

管理職とは?管理職が果たすべき役割と心得とは?

- 管理職は、権限を委譲され、決裁権を与えられている

- 管理職は、成果責任(アカウンタビリティ)を果たし、一般従業員は、業務遂行責任(レスポンシビリティ)を果たさなければならない

- 管理職は自部門において最終責任者としての自覚を持たなければならない。当然、部下の批判はNG

- STPDサイクルとは、See、Think、Plan、Doというサイクルのこと。現状を観察し、その真因を探求することにより、管理職を中心に、過去の延長線上だけではない変革的な取り組みを推進していくことが大切

- 作業とは事前に定められた手順で決められたアウトプットを出す活動のこと。仕事とはリスクを予測する、プロセスを見直す、必要水準を維持管理する等の創造的な活動のこと

- 管理職が会社から与えられる5つの経営資源は、ヒト、モノ、カネ、情報、時間

- トラブル発生時には、素早く処置することに加えて、いかに本質的な問題解決を行なえるかを考えて行動することが必要

いかがでしたか?管理職はどのような立場かイメージできましたか?

管理職は一般社員に比べて責任が大きくなりますが、それだけ重要な役割を任せられる能力を持った人材だということでもあります。管理職として正しい知識を身につけ、組織の力を最大限に発揮できるようになりたいですね!

関連学習動画

-

m-003

マネジメントの基本を理解する!管理職の役割と心得

有料サービス限定

3:管理職が成果を出すためにすべきこと

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- ミッション、ビジョン、バリューの周知

- マイルストーン管理とリスクへの事前準備

- 優先順位付け・止めることを決める

- 業務の見える化とマニュアル化・効率化

- まとめ

-

m-003

マネジメントの基本を理解する!管理職の役割と心得

公開講座

1:管理職とは何か

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- 企業の組織と管理職

- 管理職と一般従業員の違い

- 管理職と残業

- 管理職の権限と責任

- 現代に求められる管理職のマネジメント

- まとめ

-

m-003

マネジメントの基本を理解する!管理職の役割と心得

有料サービス限定

4:管理職に必要なマネジメントスキル

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- マネジメントとは

- マネジメントの基本機能

- 組織を円滑に回すための4つの原則

- マネジメントの3つのスキル

- 政治的スキルと社内ネットワーク形成

- 管理職のタイムマネジメント

- まとめ

-

m-003

マネジメントの基本を理解する!管理職の役割と心得

無料会員限定

2:管理職の仕事とは

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- 管理職の5つの基本業務

- ①経営資源の効率的・効果的な活用

- ②部門の意思決定

- ③重要会議への出席・自部門への情報伝達共有

- ④素早いトラブル対応・問題解決

- ⑤部下の評価と計画的な育成

- まとめ