なぜ部下は育たない?離職率を下げ、部下との関係性を良くするために必要なこと

目次

部下が育たないのはなぜか?

組織で部下を持つ人の中では、どのように部下と接したらよいか迷っている方がたくさんいます。親身になって寄り添っているつもりでも逆効果になっていたり、必要な対応に気づいていなかったりすることが多いものです。

本ページでは、部下が育たない原因や、離職率を下げるために部下との関係性をどう良くしていくべきか等についてポイントを解説しています。

はじめに

普段、部下を持つ職層の皆様は、部下の育成のために、日々色々な取組みをされていると思います。

そんな中で、次の問いについて考えてみましょう。

- どんな所を指導したら、部下は育ってくれると思いますか?

- なぜ部下を褒めることが大切だと思いますか?

- なぜ部下は報連相をしてくれないと思いますか?

- チームを活かすために管理者はどんなマネジメントをしなければならないと思いますか?

しっかりと人間の行動について理解した上で、部下とのコミュニケーションが取れるように学習していきましょう。

管理職、リーダー人材の切実な悩みの数々

切実な悩みの数々・・・

はじめに、「管理職、リーダー人材の切実な悩みの数々」を確認していきましょう。

管理職、リーダーの皆さんは、部下の育成において、日々、切実な悩みを抱えていると思います。

例えば、

「思うように人材が育ってくれない」

「いつまでも仕事を覚えてくれない」

「何度言っても、自分が伝えたい内容が伝わらない」

「そのため、ついつい怒鳴りつけてしまう」

「部下のことで、しょっちゅうイライラしている」

等のことを思ったことがある方は、非常に多いのではないでしょうか。

では、部下の育成に苦労している方は、部下が育たないのは、どんなことが原因だと考えているのでしょうか。

このような考え方は今日で忘れよう!

例を挙げていきましょう。

「あいつらが真剣におれの話を聞いていないからだ。」

「あいつらが本気で仕事をしていないからだ。」

「仕事は教えてもらうのではなく、自分で盗んで覚えるものだ。」

と言ったように、部下自身の姿勢のせいにする人もいるでしょう。

「最近の若者はやる気が足りない」と、若者と一括りにしてしまう人もいるでしょう。

部下が育たないのは、「おれの人間力が足りないからだ。」「おれにはカリスマ性がないから部下は付いてこないんだ。」というように、自分の人間性のせいにしてしまう人もいるでしょう。

結論から言うと、これらは全て間違いです。このような考え方は、今日で忘れてしまって大丈夫です。

実務において部下とのコミュニケーションの際に活かせるポイントやコツを、本ページにおいてしっかりと押さえておきましょう。

部下を育てるための行動分析学

では、部下を育てるために、行動分析学をどのように活用していくか、学習していきましょう。

1つ目は、部下が育たない原因について

2つ目は、行動分析学と職場マネジメントについて

3つ目は、部下の育成における基本について

それぞれ説明していきます。

部下が育たない原因を知る

教え手が教え方を知らない

まずは、「部下が育たない原因」を確認していきましょう。

部下が育たないのは、必ずしも部下自身の資質に問題があるわけではありません。多くのケースにおいて、原因は、この1点だと言われています。

それは、教え手が教え方を知らないことです。

教え手というのは、つまり部長や課長のような、上司の立場にある人たちのことです。

なぜ教え手が教え方を知らないことが原因なのか、これを理解するために、「行動分析学」という視点を学んでいきましょう。

行動分析学と職場マネジメントを知る

人間の行動を科学的に研究する学問

それでは、「行動分析学と職場マネジメント」について理解を深めていきましょう。

行動分析学とは、人間の行動を科学的に研究する学問のことです。

人がその行動をするのはなぜか。そして、その行動を変化させるには、どうすればよいか。これを解明することを目的として、アメリカで古くから研究され、体系化された分野です。

アメリカでは、数えきれないほどの実績があり、日本でも急速に広まってきているマネジメント手法です。この行動分析学の考え方を実践し、職場の意識が大きく変化した会社もたくさん存在します。

結果や成果を変えたければ、行動を変えるしか方法がない

行動分析学と職場マネジメントには、どのような関係があるのでしょうか。

基本的な考え方として、日々の業務やプロジェクト、改善活動などの結果や成果は、社員 1人ひとりの 行動の集合によって決まります。

従って、行動の集合によって結果や成果が決まってしまう以上は、それを変えたければ、行動を変えるしか方法はありません。

このことが大前提であり、部下の行動に焦点を絞って、コミュニケーション・指導をしていくことで、必ずありたい職場に近づいていきます。

この「行動に焦点を絞る」 というのがポイントです。非常に重要ですので、常に頭の片隅に置いておくようにしましょう。

部下の育成における基本を知る

部下の「行動」に焦点を絞る

部下の育成における基本は、部下との関係性をしっかりと築き、部下が個性を活かしつつ、イキイキと仕事が出来る職場をつくることです。

間違っても、部下の心を正し、思い通りの行動をさせることだと思ってはいけません。

部下の「行動」に焦点を絞って職場マネジメントを行ない、イキイキ職場をつくっていきましょう。

部下との関係性を良くするために必要なこと

それではここからは、部下との関係性を良くするために、上司であるあなたはどのようなことを知っておき、気を付けるべきか、確認していきたいと思います。

離職率とコミュニケーション量の関係

離職率はコミュニケーション量に反比例する

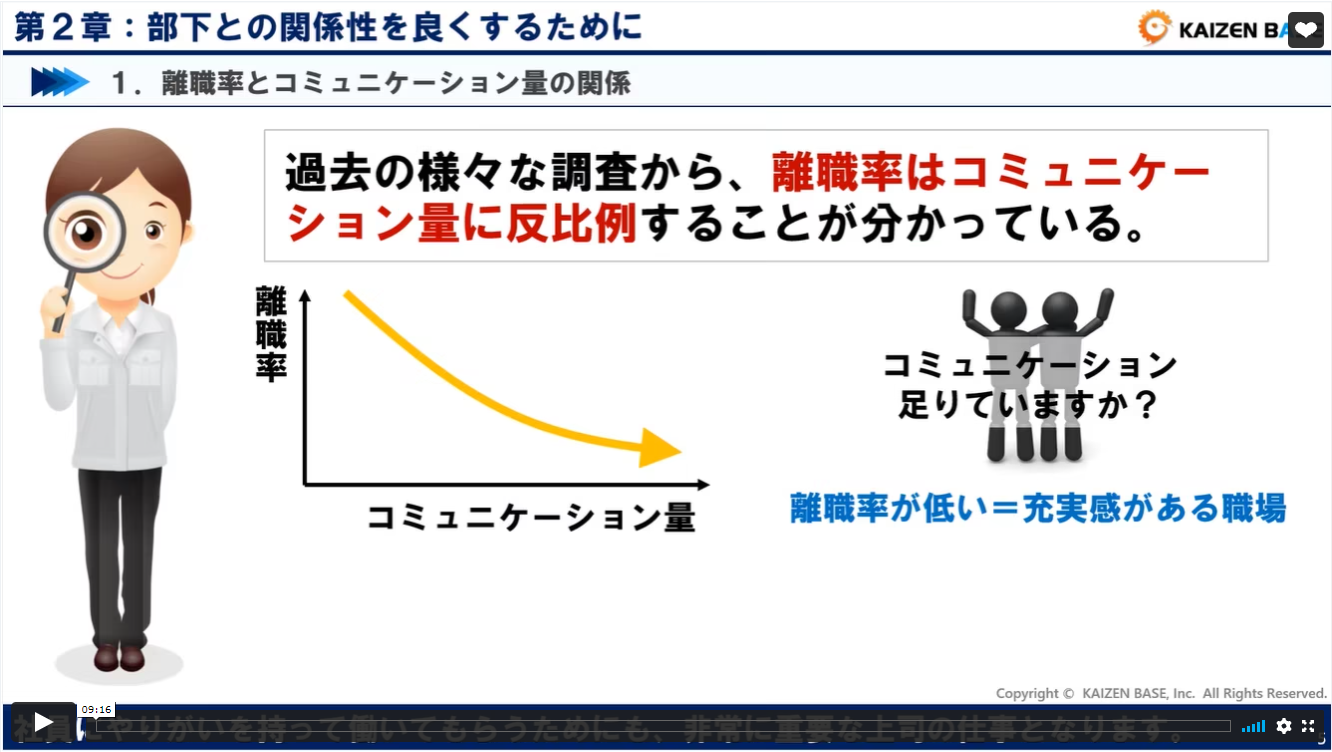

始めに、「離職率とコミュニケーション量の関係」について確認します。

離職率は、その職場で働くことに充実感を持てるかを判断する重要なパラメーターとなります。

ある調査によると、「コミュニケーション量は離職率に反比例する」ことが明確に現れたそうです。

つまり、部下とのコミュニケーション量を増加させることは、職場の充実感を向上させ、社員にやりがいを持って働いてもらうためにも、非常に重要な上司の仕事となります。

退職理由ランキング

こちらのグラフを見てみましょう。ある転職サイトに掲載されたもので、転職活動をしている方に、退職理由の本音を聞いたランキングです。

これを見ると、「上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった」「同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった」という、人と人との関係性に関する項目がトップスリーに2つも入っています。この調査結果からも、部下と上司の関係性が離職に直結してしまうことは明らかです。

離職率を下げるために有効なことは?

もう1つ、他の調査結果も見てみましょう。この調査は、「離職率を下げるために有効なことは」 という質問に対する回答です。

この結果でも、上司との関係性に関する項目が上位に2つ入っており、やはり上司・先輩・同僚との関係性の重要さを見て取ることが出来ます。

離職率はコミュニケーション量に反比例する

以上のように、部下とどのようにコミュニケーションを増やし、どのように教育・指導していくかは 会社にとっても非常に重要な課題であり、絶対に避けては通れない道であることがお分かりと思います。

今回学んでいる行動分析学は、コミュニケーションを増やし、部下との関係性を良好な状態にするために、とても有効な手段です。是非とも内容をしっかりと理解し、日々のマネジメントに役立てていきましょう。

教えるとは何か?

相手から望ましい行動を引き出す

次に、「“教える”とは何か」確認していきましょう。

まず、行動の定義です。行動と言うのは、単に体を動かすことだけではなく、振る舞う、理解する、覚える、考える、といったことまで含めて定義されます。例えば、「部下が上司に対して、悪い態度で振る舞う行為。」「上司の指示の意図を理解する行為。」「業務を習得するために、手順を覚える行為。」「何か問題を解決するために考える行為。」これらは全て行動と定義されます。

そして、「教える」 というのは、相手から「望ましい行動」を引き出す行為のことを言います。ポイントは、行動を 「させる」のではなく、行動を 「引き出す」ことにあります。

望ましい行動を引き出すというのは、「学び手が出来ていない行動が 出来るようになる」ことや、「学び手の間違った行動を正しい行動に変える」 等のことを指します。

具体例を挙げると、作業の際の手の動きがぎこちなくスピードが遅いので、求める動作スピードで出来るようにするといったこと。業務の手順が間違っていて 品質に悪影響が出そうなやり方を 正しい手順へ修正させる、といったことになります。

では、以降では、このような 望ましい行動を引き出すために、どのように部下と関係性を築いていったらよいのか確認していきます。

関係性を良くするために行なう3つのこと

部下との関係性を良くするためには、次の3つのことを積極的に行なっていきましょう。

1つ目は、「成功談ではなく、失敗談を共有すること」です。

2つ目は、「部下の悩みを積極的に聞き出す努力をすること」です。

3つ目は、「Iメッセージを積極的に使うようにすること」です。

成功談ではなく、失敗談を共有しよう!

まずは1つ目の 「成功談ではなく、失敗談を共有しよう!」 について説明します。

大抵の場合、学び手にとって、仕事を教えてくれる上司、先輩は憧れの存在です。部下から見ると、上司や先輩は 「きっと初めから仕事が出来たんだろうな」 と思っていることが、実は結構多いものです。

しかし、実際には、初めから仕事が出来た人なんてほとんどいません。数多くの 失敗を経験してきたことで、いまの実力があるわけです。

そこで、成功談ではなく、失敗談をなるべくフランクな雰囲気で話をするようにしてみましょう。「おれは昔は、こんなすごいことをしたもんだ。」といった成功談ばかり話をしている様子をよく目にしますが、部下との関係性を良くするためには、全く有効ではありません。それよりも、失敗談から学び手が学ぶことの方が圧倒的に価値があるのです。

失敗談を共有すると・・・?

失敗談を共有すると、こんないいことがあります。

1つは、「この人も、自分と同じなんだ!」と身近な存在と思ってもらえることです。身近に感じてもらうことができると、何かを教えたときに受け入れてもらいやすくなります。つまり指示や指導に対して、素直さが増すのです。

もう1つは、「間違ったやり方を除外した上で、同じ失敗をしないようにするにはどうすればよいか」、と自ら考えるきっかけになることです。自分で考えて行動することが成果を生む鍵となるため、失敗談の共有を通して、部下の考える訓練ができるのです。

部下の悩みを積極的に聞き出す努力をしよう!

部下との関係性を良くするために行なう3つのことの2つ目、「部下の悩みを積極的に聞き出す努力をしよう」 について説明します。

多くの場合、部下が悩みを話さないのは、上司が話してしまうからだと言われています。どうしても上司や先輩は、過去の経験から、話の途中で、「それはね、こういうことなんだよ。だから、こうすべきだよ。」とついつい話してしまう傾向にあります。

あなたが部下だった時に、報告の途中に上司から話を遮られてしまい、結局自分の言いたいことが言えなかったという経験があるのではないでしょうか。

このようなことが続くと、部下の心理としては、「相談しても、どうせ最後まで聞いてくれないから、話しても意味が無い」 と思ってしまうのは当然のことです。そこで、普段から部下の話や悩みを最後まで聞く機会を、意識的に増やしていくことが必要不可欠なのです。

雰囲気づくりをしていくことが第一歩

部下の悩みを聞くときの注意点を確認しておきましょう。

悩みを聞くと言っても、「最近どう?何か悩みはない?困っていることはない?」というような大雑把な聞き方ではいけません。

急にこのような聞き方をしてしまうと、部下は「いえ、特にありません。」と答えます。

でも一方で心の中では、「いやいや、悩みなんて話せる雰囲気ではないよ。」と思っていることでしょう。いくら上司だといっても、大抵の場合、心を開いていない人には自分の悩みを相談することはありません。

こうならないように、最初は気軽に誰でも答えられるような質問から始め、徐々に心を開いてくれるように雰囲気づくりをしていくことが第一歩です。

「今日は昼ごはん何食べた?」等、はじめは本当に気軽なものでいいのです。焦らずに少しずつ確実に心を開いてくれるように努力をしていきましょう。

Iメッセージを積極的に使おう!

では最後に、3つ目の 「Iメッセージを積極的に使おう」 について説明します。

人のメッセージには、大きく分けて2種類あります。YOUメッセージとIメッセージです。

YOUメッセージというのは、「あなた」 が主語のメッセージのことを言います。

例えば、

「あなたは、仕事が早いね。」

「あなたは、よく頑張ったね。」

「あなたは、今まで一体何をしていたんだ!」

等です。

このように、YOUメッセージとは、あなたは○○だね。と相手を主語にして、観察したことや感じたことを伝えるメッセージです。

一方で、Iメッセージというのは、「わたし」 が主語のメッセージのことを言います。

例えば、

「わたしは、君のおかげでとても助かったよ!」

「わたしは、君が手伝ってくれて、すごく嬉しかったよ!」

等です。

このように、Iメッセージとは、発信する人が感じたことや思っていることなど、素直な気持ちを伝えるメッセージです。

YOUメッセージの特徴

YOUメッセージの特徴を確認しましょう。

YOUメッセージは、発信する側の主観で話しているため、本人は何となく受け入れにくいと感じることがある伝え方です。例えば、自分では仕事が遅いと思っている人に対して、「あなたは仕事が早いね。」と言われても、全く嬉しくないどころか、「馬鹿にしているのか」と感じてしまうことすらあります。

これでは伝えたい人に、発信する側の意図が十分に伝わりません。一般的に、YOUメッセージでは、たとえ話し手が意図していなくても、「こうすべきだ」 という断定的な響きや非難のニュアンスが含まれてしまいがちです。よかれと思って発信したメッセージでも、うまく伝わらない時は、このYOUメッセージを多用しているときかもしれません。

Iメッセージの特徴

一方で、Iメッセージの特徴はどうでしょうか。Iメッセージは、相手を「評価」するニュアンスが含まれていないため、相手にとって受け取りやすいという特徴があります。

感情の赴くままに言葉を発してしまうと、YOUメッセージになりやすいため、熱くなったときこそ相手が受け取りやすいIメッセージを積極的に使うようにしましょう!

今一度、上司である方は、自分がYOUメッセージばかりを多用していないか、そして、部下に自分の正直な気持ちをIメッセージで発信出来ているか、振り返ってみましょう。

特に部下を承認したい場合は、このIメッセージは非常に強力な伝達方法です。今日から毎日1個、Iメッセージを発信してみましょう。

具体例で確認してみましょう!

ここで、YOUメッセージとIメッセージの違いを具体例で確認してみましょう。

子供が遅く帰ってきた時の、親の発言に関するケースです。怒りの感情が先走ってしまい、「おまえはこんな遅い時間まで一体何をしていたんだ!」と発言してしまったとします。

このような言い方をされた時の相手の感情は、「うるさい!」「ほっといてくれ!」「関係ないだろ!」というような反発が生まれてしまう可能性があります。それは、この親の発言に「お前が悪い」という非難のニュアンスがあるからです。

これでは、たとえ当然の指摘をしたとしても、受け手側が素直に受け入れてはくれません。

従って、非難ではなく、「(わたしは)何かあったんじゃないか、心配していたよ。」というような、Iメッセージで伝えると上手くいきやすい傾向があります。

このような言い方をされた時の相手の感情は、「次からはもっと早く帰ってこようかな。」「悪かったかな。」というような反省の気持ちになりやすい傾向があります。それは、親の発言が非難ではなく、心配だったという素直な気持ちだからです。

このような伝え方をすると、きっと相手はあなたのメッセージを素直に受け入れてくれるでしょう。

感謝をすることは相手を肯定すること

感謝をすることは、相手を肯定することです。

普段の仕事の中でも、上司のあなたが部下を「肯定」してあげれば、部下は 「いつも上司がちゃんと自分を見ていてくれてるんだ」 という安心感を持つことが出来ます。そしてそれが、もっと頑張ろう! という感情の芽生えに繋がっていきます。

あなたもIメッセージを使って、部下を積極的に肯定してあげましょう。

価値観の変化を無視してはいけない

それではここで、決して無視することができない 現代の価値観の変化について押さえ、まとめテストを行ないましょう。

一昔前、会社の目標と個人の目標のベクトルは同じでした。

例えば、利益を上げて大きくするぞ という会社の方向性と、沢山稼いでマイホームを買うぞ 出世して社長になるぞ という社員の夢や野望等は同じベクトルを持つものです。

しかし、現在は全く状況が異なってきています。

例えば、「出世なんてしなくていいから、家族との時間を大切にしたい」という価値観や、「出来れば責任のある立場にはならずに、日々好きな業務を黙々とやっていたい」という想い、「将来独立するために今の仕事をやっている」という考え方など、多岐に渡ります。

従って、「給料を上げれば誰でも頑張るようになる」 といった考え方は、現在では全く通用しません。

社員の数だけ目標や価値観がある

欲しい物が身の回りにあり、いつでも入手できる現代においては、社員の数だけ目標や価値観があると認識しましょう。

そして、部下が仕事を通じてどのように成長したいと考えているのか、把握をするようにしましょう。

ショートミーティング、面談の時間の設定、日頃のちょっとした会話、飲み会の場での会話、会社イベントの場での会話など、色々な場面で是非あなたの部下の価値観を知る機会を設けるように心掛けていくことが大切なのです。

ただし、あくまでも目標や想いを引き出すことが重要です。

当然ながら、「これを目指すべきだ」 であったり、「俺たちの時代は・・」 という言い方は厳禁です。

それでは、最後に、内容の理解度確認を行ないましょう。

部下との関係性を良くするために必要なことまとめ

以上で学んだことをまとめてみましょう。

なぜ部下は育たない?部下との関係性を良くするためには?

- 行動分析学とは、人間の行動を科学的に研究する学問のこと。人はなぜその行動をするのかを解明すること等を目的として研究されてきた分野

- 部下が育たない一番の原因は、教え手が教え方を知らないこと。必ずしも、部下自身の資質に問題があるわけではない

- 部下の育成における基本は、部下の「行動」に焦点を絞って、職場マネジメントを行なうこと。部下の心を正し、思い通りの行動をさせることではないことを、確実に覚えておくことが大切

- 離職率は、職場におけるコミュニケーション量と密接な関係がある。コミュニケーションの量が増えるほど、離職率は低下していく

- 部下とのコミュニケーション量を増加させることは、職場の充実感を向上させ、社員にやりがいを持って働いてもらうためにも、上司の非常に重要な仕事

- 失敗談は、部下の共感を生むため、話しやすい関係性をつくる手段の1つ。また、同じ失敗をしないために、自分はどう行動したら良いかを考えるきっかけになる

- 部下との関係性をよくするためには、Iメッセージが有効。素直な気持ちを伝えることで、相手が受け取りやすくなる

いかがでしたか?部下との関係性を見直すきっかけになりましたでしょうか?

その日の気分で部下と接するのではなく、「行動」に焦点を当てて関係性をつくること、日々のマネジメントの中で意識してみてはいかがでしょうか?

関連学習動画

-

m-002

チームを活かす部下とのコミュニケーション術

有料サービス限定

3:褒め方と叱り方のポイント

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

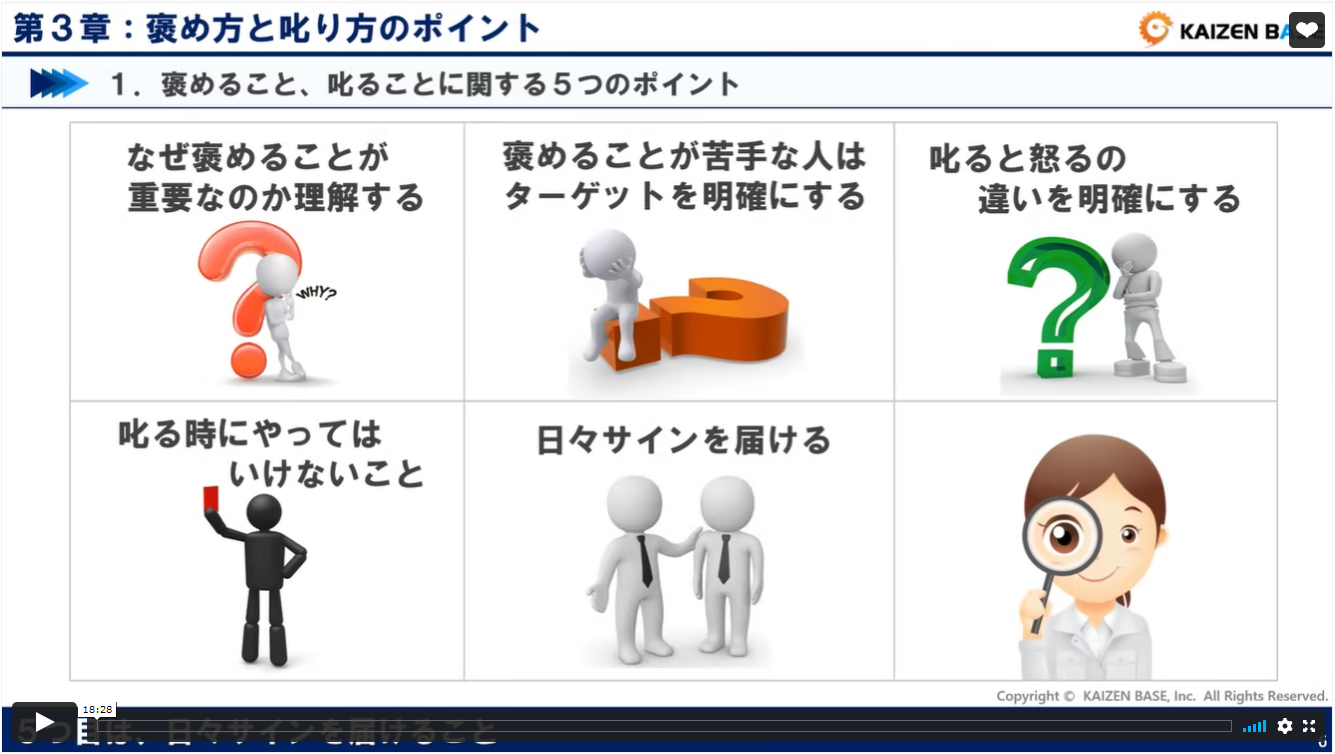

- 褒めること、叱ることに関する5つのポイント

- なぜ褒めることが重要なのか理解する

- 褒めることが苦手な人はターゲットを明確にする

- 叱ると怒るの違いを明確にする

- 叱る時にやってはいけないこと

- 日々サインを届ける

- まとめ

-

m-002

チームを活かす部下とのコミュニケーション術

有料サービス限定

2b:部下との関係性を良くするために(後編)

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- 関係性を良くするために行なう3つのこと

- -(2)部下の悩みを積極的に聞き出す努力をしよう!

- -(3)I(アイ)メッセージを積極的に使おう!

- まとめ

-

m-002

チームを活かす部下とのコミュニケーション術

有料サービス限定

5b:チームが最大の成果を出すために(後編)

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- その仕事の意義や全体像を伝えよう!

- 途中成果を見える化しよう!

- 悪い報告をしやすいリーダーになろう!

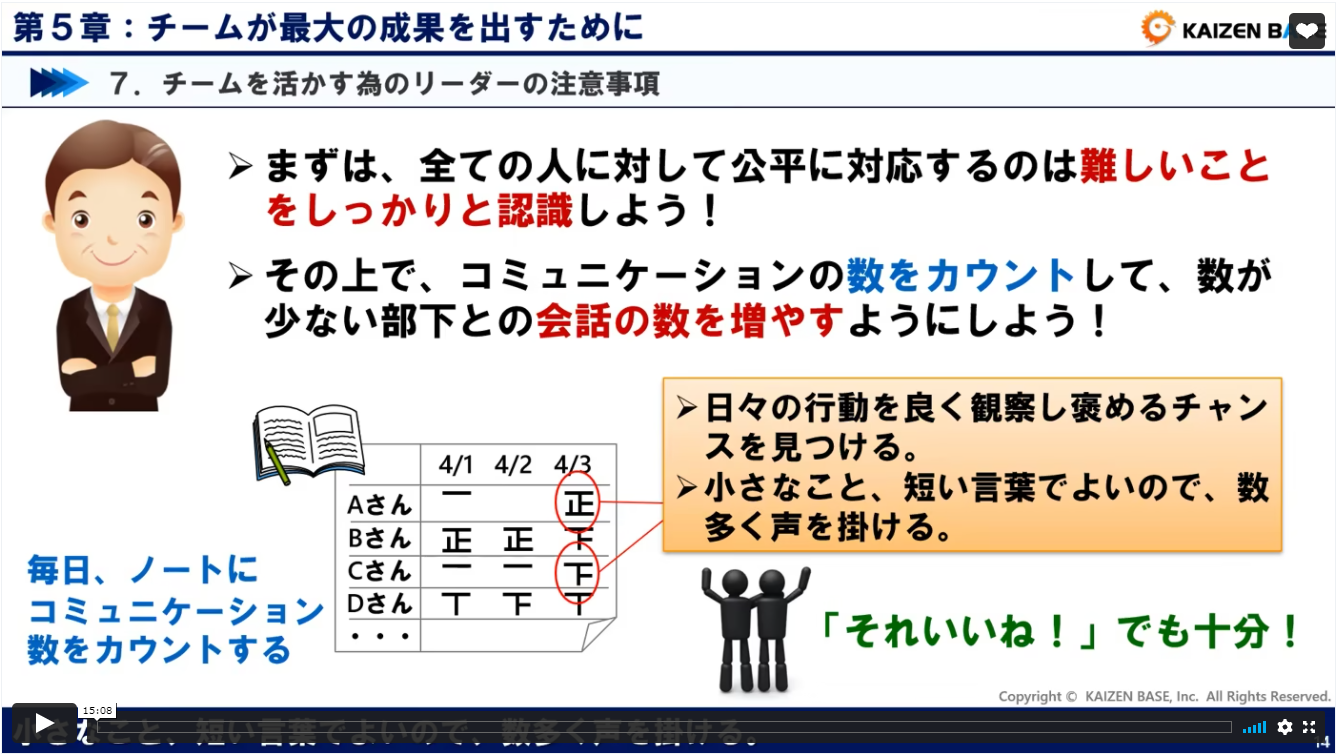

- チームを活かす為のリーダーの注意事項

- ショートミーティングを活用しよう!

- まとめ

-

m-002

チームを活かす部下とのコミュニケーション術

無料会員限定

2a:部下との関係性を良くするために(前編)

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- 離職率とコミュニケーション量の関係

- “教える”とは何か?

- 関係性を良くするために行なう3つのこと

- -(1)成功談ではなく、失敗談を共有しよう!

- まとめ

-

m-002

チームを活かす部下とのコミュニケーション術

有料サービス限定

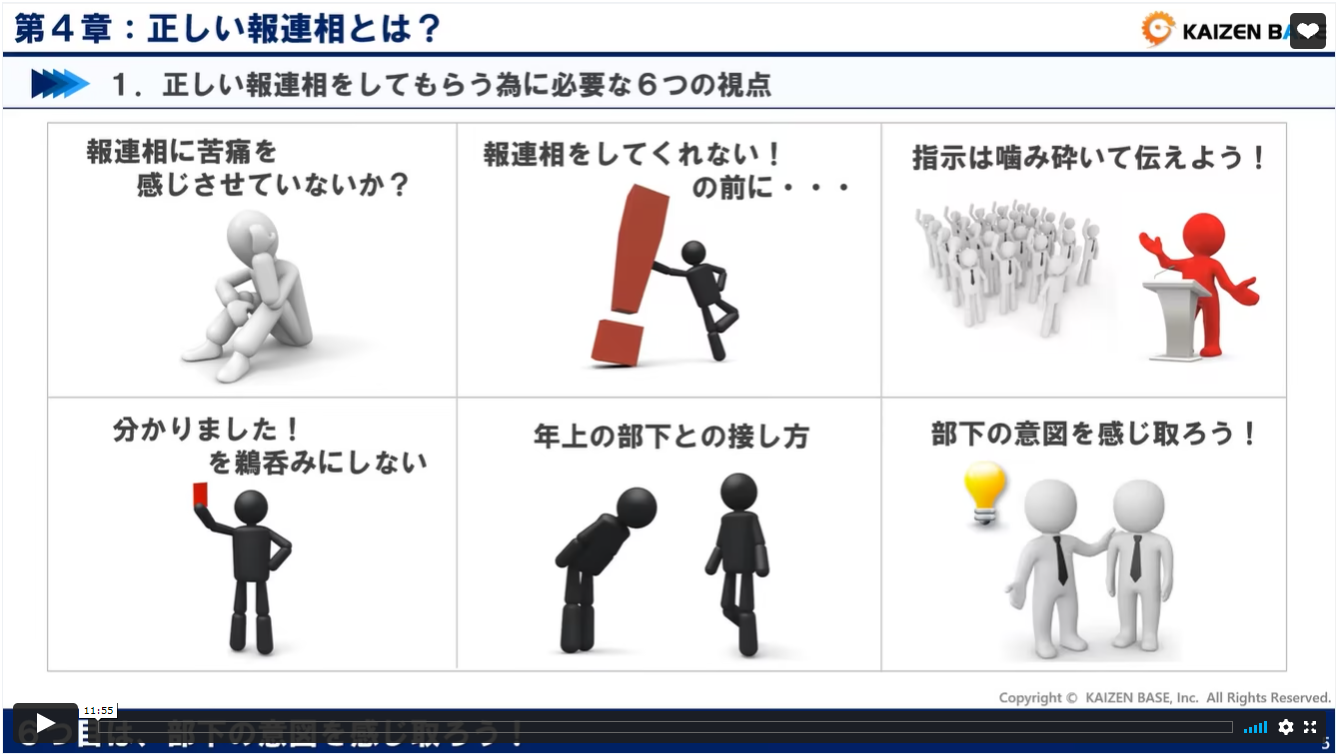

4a:正しい報連相とは?(前編)

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- 正しい報連相をしてもらう為に必要な6つの視点

- 報連相に苦痛を感じさせていないか?

- 報連相をしてくれない!の前に・・・

-

m-002

チームを活かす部下とのコミュニケーション術

有料サービス限定

5a:チームが最大の成果を出すために(前編)

受講対象者

現場部門, 間接部門, 係長クラス, 課長クラス,部長クラス- カリキュラム構成

-

- チームとは何か?

- 承認の欲求を満たす

- チームが最大の成果を出す為に行うべき5つの行動

- まとめ

-スライド5.png)

-スライド6.png)

-スライド7.png)

-スライド8.png)

-スライド10.png)

-スライド12.png)

-スライド14.png)

-スライド15.png)

-スライド5.png)

-スライド6.png)

-スライド8.png)

-スライド9.png)

-スライド10.png)

-スライド11.png)

-スライド12.png)

-スライド13.png)

-スライド15.png)

-スライド16.png)