わかりやすい資料づくりとプレゼンのコツ~全体構成、スライド作成、プレゼンの仕方~

目次

わかりやすい資料づくりのコツ~全体構成編~

本ページでは、わかりやすい資料づくりのための全体構成とスライド作成のコツ、そして、本番でのプレゼンのコツについて紹介しています。「わかりやすい」というのはどういうことなのか、具体的には何を意識して資料準備やプレゼン準備を行ったらよいのか、詳細を解説しています。

わかりやすい資料とは

まずは、そもそも「わかりやすい資料」とはどういうものなのか確認しましょう。

人間の原理から考えると、「わかりやすい」というのは、「脳内の情報処理時間が短い」ことを意味します。

プレゼンテーションの場では、目か耳から情報が入ってきます。

入ってきた情報は、知覚され、過去の経験や勘、記憶を使って、認知・判断され、理解するというプロセスを通ります。

この時、知覚してから理解するまでの情報処理に時間が掛かってしまうと、わかりにくいと感じ、情報処理が早いとわかりやすいと感じるのです。

従って、いかに頭の中の情報処理を早める資料を作り、説明するかが、非常に重要となります。

わかりやすい構成づくりの3つのポイント

では次に、聞き手の情報処理を早める、わかりやすい構成づくりの3つのポイントについて確認していきましょう。

わかりやすい構成づくりのためのポイントは次の3つです。

・プレゼンテーションの目的を明確にする

・ストーリー・構成から考える

・プレゼンテーションの2つの基本構成を押さえる

それぞれ詳細を確認していきましょう!

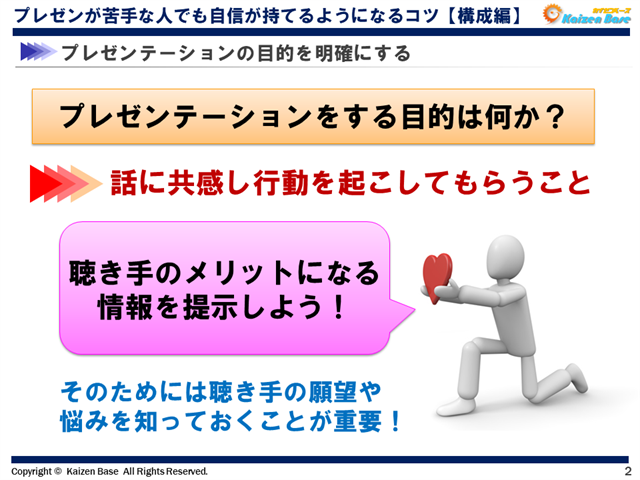

プレゼンテーションの目的を明確にする

プレゼンテーションをする目的は何か?

まず第一に、「プレゼンテーションの目的」を明確にすることから始めなければいけません。どんなプレゼンテーションにも共通している目的は、「聴き手に共感してもらい、アクションを起こさせること」です。

そのためには聴き手の感情を動かす必要があります。では人の感情を動かすためにはどうしたらいいのでしょうか?

一番大切なことは、「聴き手のメリットになる情報を提示」することです。聴き手のニーズを満たすためには、聴き手の願望や悩みを知っておくことがとても重要です。

プレゼンテーションは「自分の考えを一方的に説明する場ではない」ということを理解した上で準備を進めていくと、人の心に届くプレゼンテーションができるようになります。

ストーリー・構成から考える

良いプレゼンは100%構成が良い

それでは、ストーリー・構成から考えることの必要性について確認します。

良いプレゼンは、ほぼ100%の確率で、「構成が良い」と言われます。

1枚1枚のスライドの中身も確かに大切なのですが、スライドの繋がり、つまりストーリー・構成で聞き手は良し悪しを判断します。

構成がしっかりしていないと、その時その時で言っていることは伝わっても、終わった後に、「結局全体として何が言いたかったんだろう。」ということになってしまいます。

従って、プレゼン資料の準備は、まずは構成・ストーリーを検討することから始め、ある程度固まった段階で資料作りに入るようにしましょう。

基本は“起承転結”

では、良いストーリーはどのように作ればよいのでしょうか。ストーリーとして代表的なもので、思いつくものはありませんか?

そうです、ストーリーの基本は“起承転結”となります。

起承転結とは、

起で、事の始まりを説明し、

承で、事が発展し、事件が起こります。

転で、事件の解決をするクライマックスの部分を説明し、

結で、その結果やまとめの締めの部分を説明する。

というような流れのことです。

分量の構成比率は、おおよそ10%、40%、40%、10%となります。

桃太郎の起承転結

例として、桃太郎の起承転結について確認してみましょう。

起で、桃から桃太郎が生まれます。

承で、村人を苦しめる鬼を退治するために、仲間を集めて旅に出ます。

転で、鬼ケ島に乗り込み、鬼を退治します。

結で、奪われたものを持って村へ帰還し、村に平和が訪れます。

このようなストーリー構成として全体の流れを考えるのが起承転結となります。

ストーリーを考える時間に8割を使う

ここまで、ストーリー・構成について確認してきました。ここで1つ覚えておいてほしいことは、プレゼン資料は、ストーリーを考える時間に8割を使うべきであることです。

資料作りの時間配分のイメージとしては、80%を使ってストーリー・構成をつくり、残り20%でスライドの作成を行なう。というのが基本です。いつもスライドをいきなり作りはじめている人は、次回からはその前に、ノートやホワイトボードに手書きでストーリーを書くことから始めてみましょう。

プレゼンテーションの2つの基本構成を押さえる

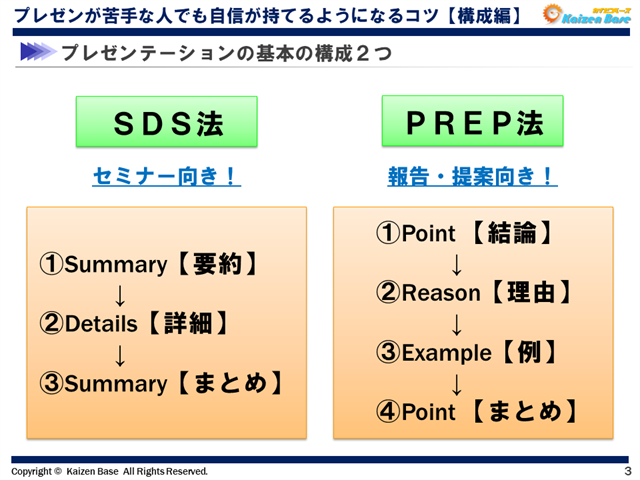

SDS法・PREP法

プレゼンテーションの構成を考える時に参考になる2つの型を紹介します。

SDS法とは

まずは要約を短く伝え、次にその要約についての詳しい説明、最後にまとめを述べる構成です。

セミナーなど事前知識のない複数の人にプレゼンするとき等に適しています。

ストーリー重視のプレゼンにすることで、聴き手の興味を引くことができます。

PREP法とは

まず結論を簡単に伝え、次にその理由を説明し、具体的な例えを出した後に、最後にまとめを述べる構成です。

結論を先に伝えるので、時間が限られている時や、日々の仕事での報告・提案などに適しています。

プレゼンが苦手な方、初心者の方は、まずはこの二つの型に入れ込むことを意識するだけで、わかりやすいプレゼンテーションにすることができます。

わかりやすい資料づくりのコツ~スライド作成編~

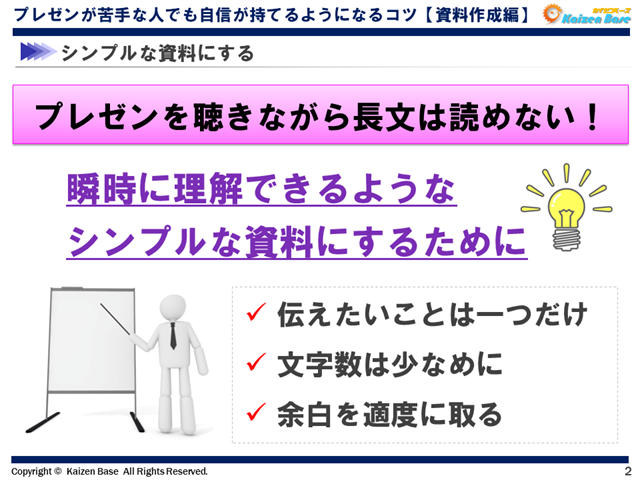

プレゼンを聴きながら長文は読めない!

プレゼンテーション資料は、説明を聴きながら、「補足的に見る」ためのものです。人の頭は、話を聴きながら長文を読めるほど器用には出来ていません。

従って、プレゼンの資料作成をする上で最も大切なことは、「パッと見て瞬時に理解できるようなシンプルな資料」を作ることです。

伝えたいことは一つだけにする情報を詰め込みすぎると重要なポイントが埋もれてしまいかねないので、一枚の資料には伝えたいことをひとつだけに絞るようにします。シンプルなメッセージをひとつひとつのページに分けて説明することで、聴き手は話のポイントを理解しやすくなります。

文字数は少なめに文字数が多いと聴き手は読み取るのに時間がかかり、どこが重要なのかがわかりづらくなるので、文字は出来るだけ少なめにしましょう。数字は極力画像やグラフにしたほうが伝わりやすくなります。常に、「図解化出来ないか?」ということを考え、文字を少なくするような工夫をしましょう。

余白を適度に取る文字は行間を多めに取るなど、全体的に余白を適度に確保することで、重要な項目に集中してもらえるのでわかりやすい資料になります。

大きな字にし過ぎて余白がないと、かえって重要なことが見えにくくなるので注意が必要です。

わかりやすいスライドづくりの6つのポイント

では、わかりやすいスライドを作成するには、何をしたらよいのでしょうか。

わかりやすいスライドづくりの6つのポイントを確認しましょう。

- 1スライド・1メッセージ

- Kissの法則を意識する

- 人間の3パターンの視線の動きを考慮する

- 配置を揃え余白も適度に取る

- 配色の基本を押さえる

- 見やすいフォントとサイズ

では、それぞれについて確認していきます。

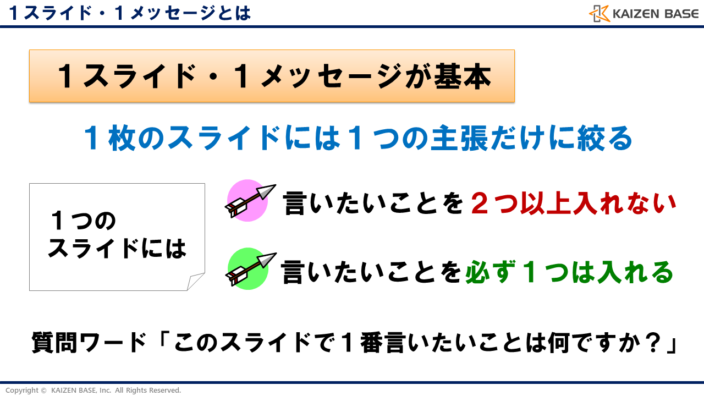

1スライド・1メッセージ

1枚のスライドには1つの主張だけに絞る

全体の構成を決めていく際、各スライドにはどのようなことを記載するかを決めていかなければなりません。

各スライドの内容を決める際は、「1枚のスライドには1つの主張だけに絞る」という、1スライド・1メッセージが基本であることを覚えておきましょう。

1スライド・1メッセージとは、1つのスライドには、「言いたいことを2つ以上入れない」こと、逆に、「言いたいことは必ず1つは入れること」を意識してスライドを作成することを指します。

基本的に聞き手は、1つのスライドで2つ、3つも情報を伝えられても、覚えていられません。

1スライドで1つのメッセージしか伝わらないと割り切って全体の構成を考えていくようにしましょう。

なお、プレゼン資料の確認・アドバイスをする立場の人は、次の質問ワードが有効です。

「このスライドで1番言いたいことは何ですか?」

内容が整理されていない時、何を伝えたいのかよくわからない時は、この質問を作成者に問いかけてみると、本人の気付きにも繋がります。参考にしてみてください。

どのような印象を受けますか?

さて、この資料は、ざっと見た時にどのような印象を受けますか?

実はこの資料、とある会社で実際に作成したスライドをそのまま掲載しました。

押し込み生産、押し出し生産、ジャストインタイム、迷子の続出、造りすぎ、仕掛品の増大、モノの流れ等々、言いたいことが盛り沢山です。

たとえじっくり読んでも、このスライドでは「結局何を言いたいの?」と感じてしまいますよね。

よくよく聞いてみると、「自分達の職場では、仕掛品が多く、ジャストインタイムから程遠い状態だ」ということを伝えたいスライドだそうです。

ではこのスライドを、1スライド・1メッセージで見直してみましょう。

1スライド・1メッセージで見直し

見直し後は、このようなスライドにすっきりとしました。

見直しにおいては、1メッセージとして、「生産方式の違いから見る変革の必要性」に焦点を絞って説明しています。

このくらい絞れていれば、何を言わんとしているか、すぐに分かりますよね!

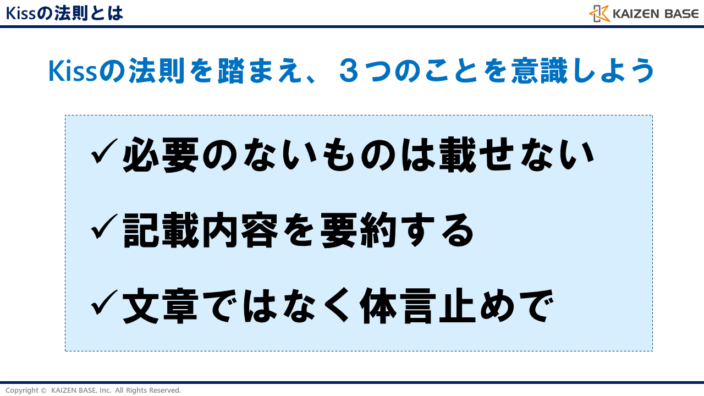

Kissの法則を意識する

Kissの法則とは

それではまずは、「Kissの法則を意識する」について確認しましょう。

Kissの法則とは、「Keep it Short and Simple」の略で、「伝えたいことは、短く、シンプルにまとめよう。」という法則です。

「なるべく短くシンプルに伝えた方が伝わりやすい」、これは誰でもわかってはいるものの、出来てないことが多いのも事実です。「しっかりと伝えれるように」考えていると、いつの間にか情報量が多くなってしまったり、文章が長くなってしまった等、誰でも経験があるのではないでしょうか。

しかし、沢山の説明文で説明しなければいけない状態というのは、まだ考えがまとまっていないことの裏返しでもあります。考えに考え抜いて短くシンプルにまとめることが出来てこそ、自分自身もそのことをしっかりと理解できたことになり、良い発表にも結びつくのです。

では、どのようなポイントでKissの法則を満足させればよいのか確認していきましょう。

3つのことを意識しよう

Kissの法則を踏まえて、次の3つのことを意識するようにします。

- 必要のないものはスライドに載せないこと。

- 記載内容を可能な限り要約すること。

- 文章の形ではなく、体言止めで記述すること。

では、例題で確認してみましょう。

練習問題

こちらのスライドは、Kissの法則を全く満足できていません。

ずらずらと文章が書いてあり、どこがポイントかもわかりません。

そして、プレゼンの際にこのスライドを映すと、聞き手はどういう行動をするでしょうか。

そうです、文章を読んでしまい、話し手の言葉が耳に入らなくなります。

これではいけないのは、直感的に分かりますよね!

箇条書きでもダメ

なお、文章がダメと言うと、箇条書きにする人もいますが、このように文章をただ箇条書きにするだけでもいけません。

Kissの法則である、「短く、シンプルに」を満足させる必要があります。

削除できる部分はどこ?

それではまずは、この文章において、削除できる部分はどこか、皆さんも考えてみましょう。

こんなに不要!

この例では、実はこれだけ不要な部分があります。正解できましたか?

「しています。」といった文章の部分や、「環境省」というそれほど重要ではない情報、そして重複して出てくる言葉等を削除しています。

削除する場所が思いつかなかった人は、恐らくこの文章から「何を伝えたいのか」が要約できなかった可能性があります。

いきなりどの言葉を削除するかに目を移すのではなく、「この文章は何が言いたいのか」を読み取ることが大切です。

これで十分!

そして、Kissの法則を満足させたスライドの例は、こちらのようになります。

とてもシンプルになり、伝えたいことがわかりやすくなっています。

この例では、「冷房の推奨の設定が28℃であること」と、28℃に設定すると基準に対して「13%電気代が安くなること」だけ伝えれば十分です。

参考情報として、基準である「27℃での期間消費電力量」に関する記述を小さく薄い色で載せておくというように、大きさや色の強弱も付けることが出来ていればバッチリです。

少し難しく感じるかもしれませんが、何度も訓練をしていれば必ず出来るようになりますので、諦めずに取り組むようにしましょう。

人間の3パターンの視線の動きを考慮する

人は無意識に決まったパターンの視線の動かし方をすると言われています。

中でも代表的なのは次の3つです。

①グーテンベルク・ダイヤグラム

②Zの法則

③Fの法則

3つのパターンを理解し、資料作成に役立てるようにしましょう。

① グーテンベルク・ダイヤグラム

聞き手は、スライドを見る時、一番初めにどこを見ると思いますか?そうです、最初に左上を見るのが人間の特性です。

同じ種類の情報が均等に配置されている場合、通常人間は、左上を最初に見た後、右上をチラ見し、左下をチラ見し、最後に右下の部分を見るように目線を持っていきます。

このような視線の動きをパターン化したのが「グーテンベルク・ダイヤグラム」です。

人間の特性として自然な現象であり、資料作成時も参考にすることで、わかりやすさを向上させることが出来ます。

更に、人間は、一番最後に見たものを、最も鮮明に覚えているという特性もあります。

従って、右下部分には、アピールしたいことの成果等を持ってくることがオススメです。

パンフレット・チラシ等も左上から右下に目が流れるようにデザインされています。

以上のように、同じ種類の情報が均等に配置する資料では、人間の特性に合わせてグーテンベルク・ダイヤグラムを活用することで、わかりやすい資料に一歩近づくことが可能です。

② Zの法則

情報が均等に配置されていない場合、人は違った視線の動かし方をします。チラシやポスターなどの紙媒体のレイアウトによく使われ、デザイン業界などでは常識とされているのが「Zの法則」です。

・左上を最初に見た後、

・水平方向に右上に移動し、

・斜めに左下に移動し、

・最後に右下の部分を見るように目線を持っていきます。

アルファベットの「Z」の形になるので「Zの法則」と呼ばれています。

特に画像が多い資料や、ざっと内容を把握したい時などにこの視線の動かし方をする傾向があります。

一番重要な内容は左上に、画像や表などの目立たせたい情報は右上、左下、右下と、中央ではなく四方に配置しましょう。

③ Fの法則

コンテンツが均等に配置されていない場合の視線の動き、ふたつ目は「Fの法則」です。ウェブサイト等を見るときの視線移動の研究により発見された、比較的新しい法則です。

左上を最初に見た後、水平方向に右上に移動し、その後左に戻り、少し下に移動してから、・また右方向へ目線を持っていきます。

アルファベットの「F」の形になるので「Fの法則」と呼ばれています。

字が多いページや、内容をじっくり読みたい時などにこの視線の動かし方をする傾向があります。

気になったポイントで視線が左から右へ移動するので、気になる情報が多ければ横棒は増えていきます。

重要な情報は大きな見出しや目立つ文字などで強調すると、文字が多くても読んでもらいやすくなります。

3つの視線のパターンに共通していること

3つの視線のパターンに共通しているのが、一番最初に見る場所は左上だということです。重要なコンテンツはできるだけ左上に持ってくるほうがいいでしょう。

以上の事を理解した上で資料を作成をすると、読み手の視線をスムーズに誘導することができ、わかりやすい資料になります。

ぜひ参考にしてみてください。

配置を揃え余白も適度に取る

揃っていないと気持ちが悪い

スライドの説明の縦横が揃っていなかったり、文字のサイズが違ったり、端に寄っていたりすると、分かりづらいことに加え、不快感を覚えるのが、人間の通常の感覚です。

「揃っていなくて何だか気持ちが悪い」、そういう余計なことに気が散ってしまい、内容を理解してもらえないなんてことは避けたいですよね。

文字が大きすぎるとかえって見にくい

また、文字が大きすぎて、余白が全然なかったりすると、逆に見づらいと感じてしまいます。

見やすくするために大きくしようと思っても、余白が全くないくらいに大きくなると、かえって見にくくなりますね。

見えない線を意識して、文章や図を揃えよう!

ということで、見えない線を意識して、文章や図を揃えるようにしましょう。

スライドの説明が、文字のサイズが揃っていて、縦横も等間隔に並んでいて、余白が適切に取られていると、分かりやすく、よい印象を与えます。また、このように、余白には内容の説明に合ったイラストを入れると見た目の全体のバランスもよくなります。

見えない線を意識するだけで印象が違う!

今回の例では、このような線を意識して文字を配置しています。

見えない線を意識するだけで印象が違うのです。実際には線は書かなくても構いませんが、スライド作りの際は、見えない線と、余白、全体のバランスを意識するようにしましょう。

配色の基本を押さえる

イメージがよくなる配色の4つのポイント

スライドのイメージがよくなる配色には、4つのポイントがあります。それは、「配色は3色程度にすること」「コントラストに配慮すること」「彩度を抑えること」「色の特性を利用すること」です。

詳細を確認していきましょう。

配色は3色以内で

あまり色々な色を使い過ぎると、かえって見にくくなります。

このスライド、カラフルすぎて見にくいですよね。基本的には、3色以内にするように心掛けることで、見やすいスライドに近づくと言われています。

白い背景であれば、黒系の文字を基本として、重要な部分にアクセントとして色付けをする程度でよいのです。

重要部分だけ色を付けよう!

このようなイメージです。

黒文字での説明をベースに、スライドのポイントとなる「3色以内」と「見やすいスライド」というキーワードにだけ色づけをしています。

以上のように、あまり色を使いすぎずに、重要な部分にだけ、出来るだけ3色以内で配色を決めるようにしましょう。

このスライド、何がよくない?

それでは次に、1つ問題です。

配色に関して、このスライドはどこがよくないか、お分かりですか?

・・・

すぐにわかりましたか?

まずは、背景が薄い色なのにも関わらず、白字で書いている部分が見にくいことが挙げられます。近くで見るとまだよいのですが、発表会の会場で後ろの方に座っている人には、ほとんど見えません。一方、28℃の部分も、背景が少し濃い色にも関わらず、文字も濃い色になっており、こちらも見にくくなる要素です。

そうです、このスライドは色のコントラストに配慮が足りないのが問題点です。

コントラストを意識せずに、もやっとした色使いをしてしまうと、スライドはどうしても見にくくなってしまいます。結果的に、資料作りのセンスが無いと思われてしまうのです。

コントラストに配慮する

ということで、センスの良い資料を作るためにも、背景色と文字色のコントラストをはっきりとさせることがポイントとなります。

ここに示すものの中で、あなたの中でコントラストの合格点に達しているのはどれですか?

・・・

必ずコレでなければいけない、という基準はありませんが、1つの基準としてこのように覚えておきましょう。

まずは、○が付いているものは、はっきりと背景色と文字が見えるので、合格と言ってよいでしょう。△のものは、背景や文字は見えるものの、少し見にくさを感じるレベルです。そして、×のものは、非常に見にくい、あるいは離れて見ると識別が出来なくなる可能性があるレベルとなります。

×のレベルのものを使う人は、さほど多くありませんが、△のレベルを使ってしまう人は少なくありませんので、今後意識して作成してみるようにしましょう。

彩度を抑える

次に、彩度についてです。

彩度というのは、色の鮮やかさを表す尺度のことです。

ここに示している色は、原色に近い鮮やかな色を使っており、少し見にくさを感じてしまいます。

そこで、少し彩度を押さえた、このような色使いをしてみることで、落ち着いた印象を与えることが出来ます。真っ赤ではなく、小豆色に。真っ青ではなく、暗めの青に。明るい緑ではなく、暗めの緑にといった具合です。

プロジェクターの種類にもよりますが、彩度が高すぎると、文字が見えにくくなることもあります。落ち着いた色を使うようにしていれば、それも回避することが可能となるのです。スライド作成の際は、意識してみることをオススメします。

色の特性を利用する

色の特性を利用することもポイントです。

色の特性を活用することによる色使いの上手さは、受け手の情報処理を助けることにもなります。

例えば、緑系は、「ポジティブな事柄、安全な状態、許可」等が連想される色です。

赤系は、「ネガティブな事柄、禁止事項、問題点、熱意、情熱」等が連想される色です。

同様に、黄色系は、「注意事項、緊張状態」を、青系は、「冷静・クールな状態、集中」等がイメージされる色となります。

これらの色の特性を説明の内容と合わせて、文字色や背景色として利用することで、「あ、改善前の問題点を説明しているな。」「改善後の良好な状態を説明しているな。」といったように、情報処理の時間がぐっと短くなります。

逆に、問題点などのネガティブなことを説明する資料で緑系を使っていたりすると、聞き手はイメージとのギャップを感じ、情報処理の時間が長くなってしまいます。

その結果、「わかりにくい」という印象を与えてしまうため、注意が必要です。

見やすいフォントとサイズ

見る人の主観もあるため、絶対に使ってはいけないというものはないが・・・

それでは次に、「見やすいフォントとサイズ」について確認します。

フォントに関しては、見る人の主観もあるため、絶対に使ってはいけないというものはありませんが、一般論として、次のことを覚えておくとよいでしょう。

基本的にフォントは、ゴシック系か、あるいは、メイリオの太字がオススメです。この2つは字が太いので、少し離れて見ても見やすいと感じてもらえる可能性が高いフォントです。

一方、明朝体は、太字にしても字があまり太くならず、あまりオススメしません。字が細いと見にくいだけではなく、少し自信がないように感じられる傾向があります。なお、ポップ体は太くて見やすいのですが、少し幼稚に感じられてしまう可能性があり、避けたほうが無難なフォントです。

そして、フォントサイズについては、18pt以下だと小さくて見えにくいので、このサイズ以下にはしないのが基本です。なるべく24pt以上で作成するようにすると、多くの場合、間違いなく見やすいサイズと言われています。なお、大きな会場になる場合は、32ptくらいまで大きくしてもなんら問題はありません。

前編で説明したKissの法則や余白の取り方も活用しながら、短くシンプルなスライドをつくり、より見やすいスライドづくりを心掛けましょう。

プレゼンテーションは事前準備が8割!

プレゼンテーションを成功させるためには、「事前準備が8割」と言われています。

プレゼンテーションの主役は、あくまでも話し手です。資料は脇役。このことを忘れないようにしなければいけません。

トークに自信がない人は、資料を見たら全てがわかるようにと情報を詰め込みたくなってしまう傾向があります。しかし、資料の文字が増えるほど、聞き手は話に集中できなくなってしまいます。

細かいところまで資料で伝えようとせず、「ムダを削ぎ落としたシンプルな」資料作成を心掛けるようにしましょう。

また、意外に思われるかもしれませんが、プレゼンが上手な人ほど事前準備に時間をかけて、何度も繰り返し練習をしています。

アップルの創業者である、あのスティーブ・ジョブズでさえも、何時間もかけて話し方の練習をしていたというのは、有名な話ですね!

プレゼンは、当日だけではなく、実はプレゼン前の準備の段階で、ほとんど勝負は決まっているのです。人前で話すのが苦手という人は、繰り返し声に出して練習をすることが必要不可欠です。

その練習の回数は、必ずやあなたのプレゼンテーションに自信を与えてくれるでしょう。

わかりやすいプレゼンのコツ

さて、事前準備が完了したら、いよいよプレゼン本番です。プレゼン本番では、導入部分のコツである「3つのつかみ」と「話し方のコツ」を紹介します。

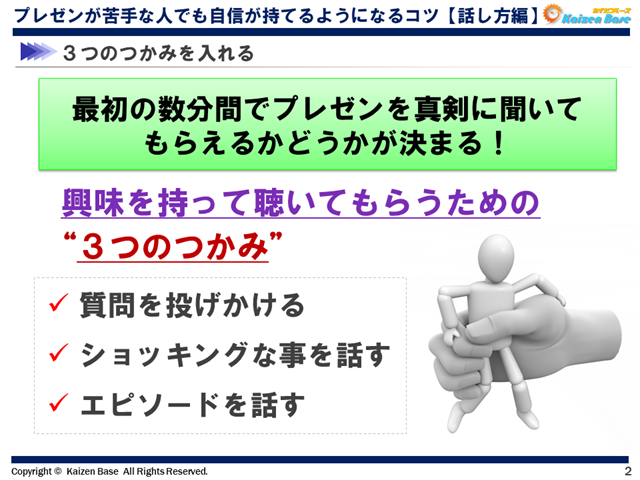

3つのつかみを入れる

興味を持って聴いてもらうための“3つのつかみ”

プレゼンテーションでは、「最初の数分間に興味を持ってもらえるか」で、その後の話を真剣に聞いてもらえるかどうかが決まります。

最初の数分間でコケてしまうと、そこから頑張って挽回しようと思っても、「時すでに遅し」。手遅れになってしまいます。

そうならないためには、始めの「つかみ」はとても大切です。聴き手に興味を持って聴いてもらうための3つの「つかみ」を紹介します。

質問を投げかける

「この中で○○をしているという方はどのぐらいいますか?」などと、一番最初に質問をなげかけることで、聴き手の関心を引き付けることができます。これから提案しようとしている内容に関する質問をすると、スムーズにプレゼンテーションを始めることが出来ますね。

また、プレゼンの途中でも「どう思われますか?」などと時々問いかけをはさみ、聴き手を飽きさせないように工夫をしましょう。

ショッキングな事を話す

「こんなデータがあることをご存知ですか?」とショッキングなデータを示したり、「○○と思っているかもしれませんが、実は違うんです」と常識とは違う事実を話す等の工夫を入れると、聴き手は思わず話に聞き入ってしまいます。「詳しく知りたい!」と思わせることが出来れば、その後の話を意欲的に聞いてもらえるでしょう。

エピソードを話す

「こんな出来事がありました・・・」等、自分の体験談から話し始めると聴き手を自然に話に引き込むことが出来ます。自分の経験に限らず、知り合いや有名人のエピソード等でも効果的です。

話し方のコツ3選

次は、話し方のコツを紹介します。次の3つを頭に入れてプレゼンを行なうことで、聞き手の印象がグッと上がります。

無駄な言葉を使わない

「えー」「あのー」「要するに・・・」等の言葉は、癖になっていてついつい無意識に使ってしまいがちですが、聴き手にとっては不快に感じることも。あまりに癖がひどいと、それが気になり過ぎて話が頭に入らなくなります。余計な言葉はできるだけ使わないようにすることが大切です。

資料を音読しない

資料に書いてあることをそのまま読むだけでは、わざわざ時間をとって人を集める意味がありません。資料は要点のみ、図表などで視覚的にわかりやすいように工夫をし、資料にはない情報を話すようにすることがプレゼンでは大切です。プレゼンが終わった後に、「資料の内容をただ説明しただけだったね。」なんてことは絶対に言われないようなプレゼンを行なうようにしましょう。

適度に間を入れる

人は一度に複数のことを集中してこなせるほど器用ではありません。そこで、聴き手がひとつのことに集中できるように、資料が新しいページに変わる度に目を通す時間を取ることも有効です。「では説明します。」等と注目させてから話し始めると、話に集中してもらうことが出来ます。資料の内容にもよりますが、3~5秒くらい間を取るだけで、聞き手へ親切なプレゼンになり、印象がよくなるのでオススメです。

自分が提案する内容に確信を持つ

今回は、聴き手の興味を引き、わかりやすいプレゼンテーションにするための話し方のコツを紹介しました。しかし1つ注意してほしいことがあります。それは、小手先のテクニックだけでは人の心を動かすことは出来ないことです。

説得力のあるプレゼンテーションをするためには、プレゼンター自身が提案する内容に確信を持っている事が大切です。

そのためには、どんな質問をされても動じず、その場をコントロール出来るように「事前準備を徹底」しましょう。

絶対に伝えたい!という熱意を持って語りかければ、その思いは聴き手に伝わるはずです。

わかりやすい資料づくりとプレゼンのコツのまとめ

以上で学んだことをまとめてみましょう。

資料作りのコツとは?プレゼンのコツとは?

- 人間の原理から、「わかりやすい」というのは、脳内の情報処理時間が短いことを指す

- 聞き手がスライドを見た時に、情報処理の時間が長くなってしまうと「わかりにくい」と感じてしまう

- パッと見てすぐに理解できる資料を目指していくことが大切

- 1スライド・1メッセージには、言いたいことをしっかりと伝えられるようにするために大切

- Kissの法則とは、Keep it Short and Simple.の略で、「伝えたいことは、短くシンプルにまとめる」という法則のこと

- Kissの法則を満足させられないスライドは、言いたいことが明確になっていないことの裏返しでもある

- 配色は3色程度とすること、コントラストに配慮すること、彩度を抑えること、色の特性を利用することがポイント

- 色の特性を上手く使うと、聞き手の情報処理を助けることに繋がり、わかりやすさに貢献する

- フォントサイズは、なるべく24pt、できれば32ptくらいにする

- 会場が広い場合や、モニターやスクリーンが小さい場合等は、可能な限りサイズは大きくするように心掛けることが大切

いかがでしたか?わかりやすい資料を作るコツとプレゼンのコツは分かりましたか?

プレゼンテーションは事前準備が8割です。プレゼンの主役は、あくまでも話し手です。資料は脇役でしかありません。

そ大切なことは、主役が自信を持ってプレゼンをすることであり、自信を持つための事前の資料準備が欠かせないと覚えておきましょう!

「わかりやすい資料づくりとプレゼンのコツ」に関する教材ダウンロード

無料会員に登録すると教材のダウンロードができます!

ダウンロードした資料につきましては、コンテンツ利用規約に同意の上、ご利用くださいますようお願い致します。例えば、下記の行為は禁止となります(利用規約を一部抜粋)

- 本コンテンツを利用してのコンサルティング業務をする行為

- 利益享受または販売を目的として利用(販売やWEBサイトへの掲載等)をする行為

- 二次的著作物を制作し第三者に配布する行為

- 弊社または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為

| 使用用途 | 社内教育や発表資料作成における作業効率化等 |

|---|---|

| ファイル形式 | PowerPoint |

| 教材ダウンロード | 無料会員に登録すると、ココにダウンロードボタンが表示されます。 無料会員に登録すると、ココにダウンロードボタンが表示されます。 |

ログイン/無料会員登録はこちらから

無料会員の方はログインしてください。

新規会員登録のご案内

会員登録特典!

- 閲覧できる動画が2倍に増加

- カイゼン講座で使用している資料の一部がダウンロード可能

- 実務で使えるテンプレートがダウンロード可能

- カイゼン情報や限定情報満載のメルマガが受け取れる

個人向け有料動画サービスに申し込むと、さらに充実!

限定の学習動画が閲覧可能になります!

関連学習動画

-

bs-01

アニメで学ぶ“社会人の基本マナー”

公開講座

1:社会人になるということ

受講対象者

新入社員向け,一般社員向け- カリキュラム構成

-

- はじめに

- 「社会人」とは

- 組織に属するとは

- 自分を取り巻く様々な関係者

- 社会人の心構えと基本マナー

- まとめ

-

n-001

【法人コース一部お試し】社会人としての心構えと基本マナー

無料会員限定

第2章:社会人としての基本ルール

受講対象者

全部門(新入社員/一般)- カリキュラム構成

-

- はじめに

- 目次

- 社会人の基本ルール7選

- 第2章まとめ

① 時間厳守

② 無断欠勤をしない

③ 公私混同をしない

④ 挨拶をする

⑤ 就業規則を守る

⑥ 守秘義務を守る

⑦ 情報セキュリティに留意する

-

k-009

【法人コース一部お試し】成果発表資料づくりとプレゼンのコツ

公開講座

第2章b以降は、法人向けサービスで限定公開中!

受講対象者

生産部門全般(一般/中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

成果発表資料づくりとプレゼンのコツ

第1章:大前提として認識すべきこと

第2章a:資料づくりのコツ~全体構成編~

第2章b:資料づくりのコツ~全体構成編~ ※法人向け限定

第3章a:資料づくりのコツ~スライド作成編~※法人向け限定

第3章b:資料づくりのコツ~スライド作成編~※法人向け限定

第4章a:一目で分かる!図やグラフの見せ方※法人向け限定

第4章b:一目で分かる!図やグラフの見せ方※法人向け限定

第5章:準備で決まる!プレゼンの仕方※法人向け限定

第6章:それはちょっと・・・発表会NG集※法人向け限定

-

k-009

【法人コース一部お試し】成果発表資料づくりとプレゼンのコツ

公開講座

第1章:大前提として認識すべきこと

受講対象者

生産部門全般(一般/中堅/管理職)- カリキュラム構成

-

- はじめに

- 目次

- 改善成果発表会の位置付け

- 忘れてはいけないこと

- より評価される発表テーマ

- 第1章まとめ

-

n-008

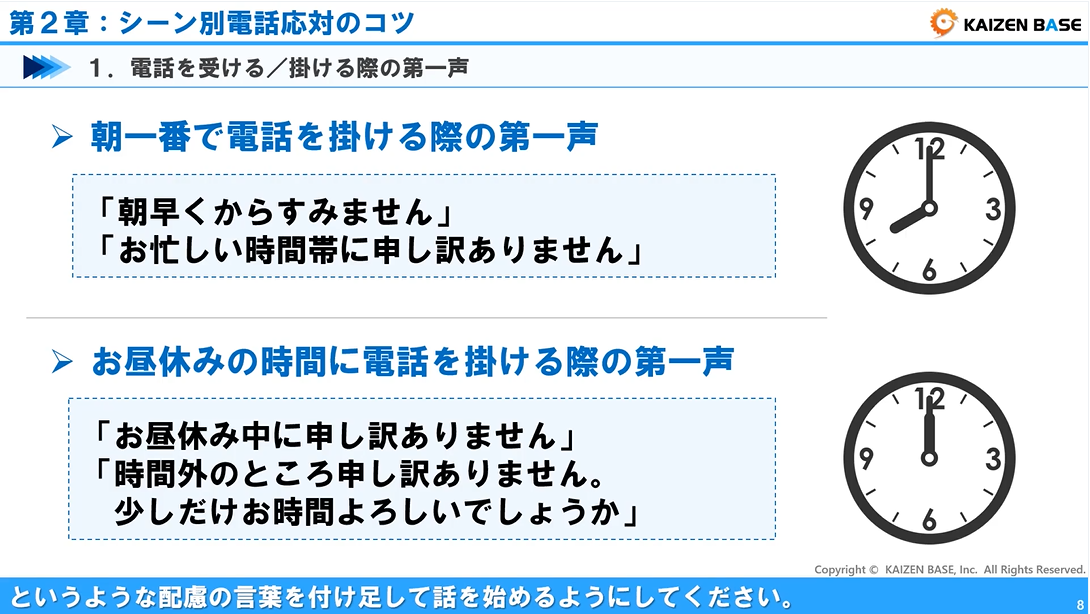

仕事のキホン~電話応対・FAX送受信編~

無料会員限定

2:シーン別電話応対のコツ

受講対象者

現場部門, 間接部門, 新人, 一般, 主任・班長クラス- カリキュラム構成

-

- 電話を受ける/掛ける際の第一声

- 聞き取れない時の返し方

- 取り次ぎたい人が出れない場合

- その他の対応

- まとめ

-

bs-01

アニメで学ぶ“社会人の基本マナー”

有料サービス限定

3:身につけておくべき基本マナー7選 後編

受講対象者

新入社員向け,一般社員向け- カリキュラム構成

-

- はじめに

- その4:公私混同をしない

- その5:就業規則を守る

- その6:守秘義務を守る

- その7:情報セキュリティに留意する

- まとめ

-スライド5.png)

-スライド9.png)

-スライド10.png)

-スライド11.png)

-スライド14.png)

-スライド5.png)

-スライド6.png)

-スライド7.png)

-スライド7.png)

-スライド8.png)

-スライド9.png)

-スライド10.png)

-スライド12.png)

-スライド13.png)

-スライド18.png)

-スライド19.png)

-スライド20.png)

-スライド21.png)

-スライド5.png)

-スライド6.png)

-スライド7.png)

-スライド8.png)

-スライド9.png)

-スライド10.png)

-スライド11.png)

-スライド13.png)