時間研究とは?ストップウォッチ法、VTR法、PTS法、MODAPTS法などを解説

目次

時間研究とは

時間はすべての企業、全ての人に平等に与えられた資源です。時間を正しく把握することは、改善の第一歩でもあります。本ページでは、「時間」の使い方を見つめ直し、改善していくための「時間研究」の考え方と活用法について解説をしています。

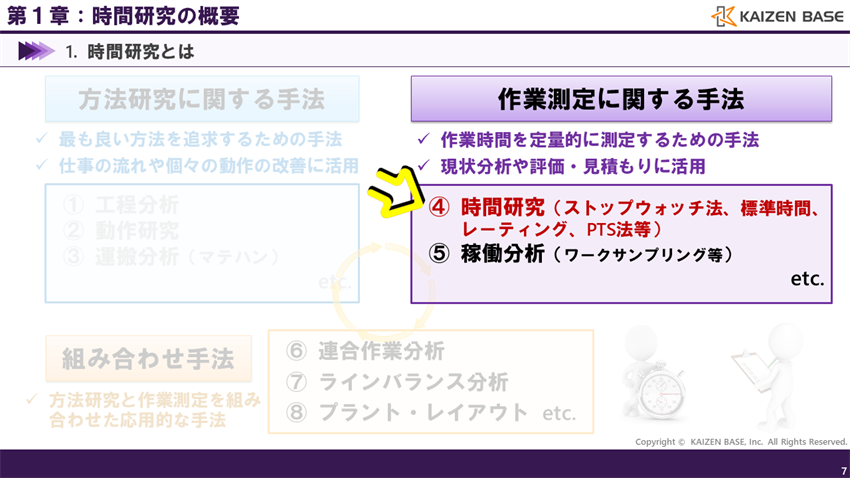

時間研究は「作業測定に属する手法」の1つ

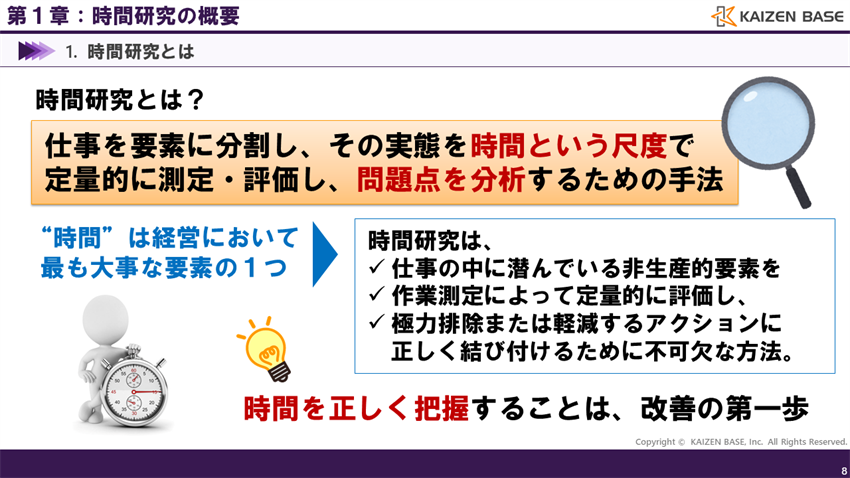

時間研究とは、仕事を要素に分割し、その実態を時間という尺度で定量的に測定・評価し、問題点を分析するための手法です。時間研究は、作業測定に属する手法の1つであり、ストップウォッチ法、標準時間、レーティング、PTS法等の各種手法が含まれています。

どんな企業にも、どんな人にも平等に与えられている時間。この時間をどう扱うのかは、経営において最も大事な要素の1つです。

時間研究は、仕事の中に潜んでいる非生産的要素を作業測定によって定量的に評価し、極力排除または軽減するアクションに正しく結び付けるために不可欠な方法となります。時間を正しく把握することは、改善の第一歩です。第一歩を踏み外さないように、正しく時間を把握する方法を身に付けることが時間研究の狙いでもあります。

現状の姿を時間として捉える

現状の姿を時間として捉えることはなぜ必要なのでしょうか。

人間という生き物は、直感や雰囲気等の“感覚”で物事を判断していることが多いと言われています。全ての物事に対して証拠を揃えたりせず、「おそらくこうであるはず」「きっとこうに違いない」というように、少ない情報で感覚的に判断・決定を下していくことで、効率的に物事が進んでいるのです。

一方で、これらの感覚は正しいことも多い反面、間違っていることも少なくありません。思い込み、先入観、勘違い。これらによりミスや失敗をしてしまった人も少なくないのではないでしょうか。

現場改善でも同じように、作業測定を実施してみると、今まで当然のように思われていたことが事実とは異なることも多々見えてきます。思っていたよりも時間が掛かっていた、思っていたよりも非生産的な時間が多かった、思っていたよりも余裕があり過ぎた等、「思っていたよりも」という言葉は改善のキーワードでもあるのです。

「思っていたよりも」、これを明らかにするために、時間研究により現状の姿を時間として捉える取り組みは欠かせません。

時間研究の狙い

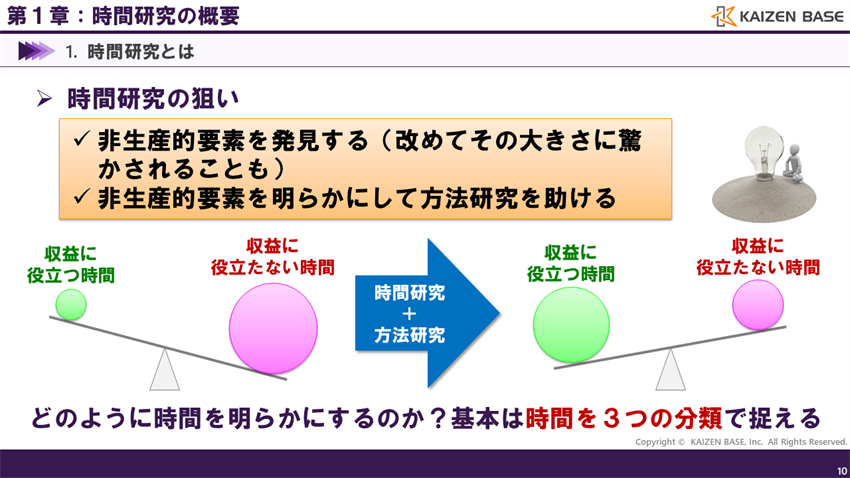

以上のことを踏まえ、時間研究の狙いは次の通りです。

まずは生産に役立たない時間である「非生産的要素」を発見することです。時間という切り口で現状を見つめることで、改めて非生産的要素の大きさに驚かされることも多いものです。

そして、非生産的要素を明らかにすることにより、方法研究を助けることも狙いの1つです。方法研究の際には、改善前後の状態を比較するために時間による評価を行います。時間の評価において時間研究の考え方を活用することにより、方法研究で効果を創出することにも繋がるのです。

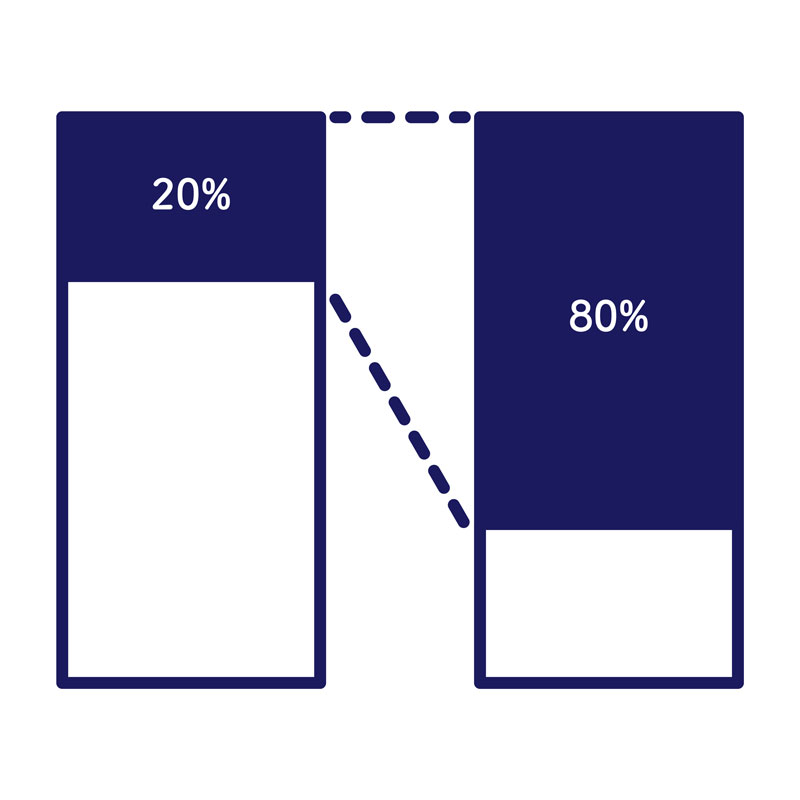

一般に、作業・業務の中では、収益に役立たない時間は収益に役立つ時間に対して、非常に大きな値となっています。そこで、時間研究で仕事の中に潜んでいる非生産的要素の内容を定量的に把握し、方法研究によりそれらを削減していくことで、収益に役立つ時間を増やしていかなければなりません。

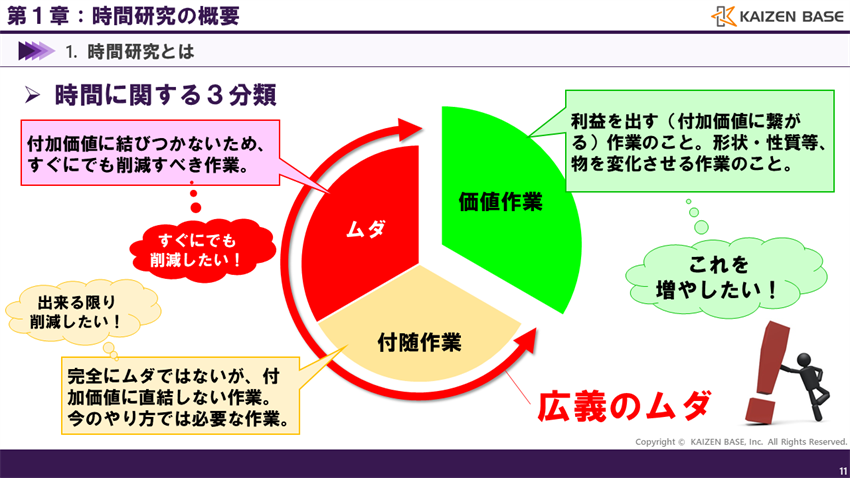

では、どのような視点で時間を明らかにしていけばよいのでしょうか。基本は時間を3つの分類で捉えることです。

時間に関する3つの分類

時間に関する3つの分類は、価値作業、付随作業、ムダの3つです。全ての作業は、これら3つに分類することができます。

価値作業とは、利益を出す(付加価値に繋がる)作業のことです。形状・性質等、物を変化させる作業が該当し、出来る限り増やしたいものとなります。

付随作業とは、完全にムダではないが、付加価値に直結しない作業のことです。今のやり方では必要な作業となりますが、出来る限り削減したいものとなります。

ムダとは、付加価値に結びつかないため、すぐにでも削減すべき作業のことです。

この中で、付随作業とムダを合わせて「広義のムダ」と呼ばれ、特に削減していきたい対象となる時間です。

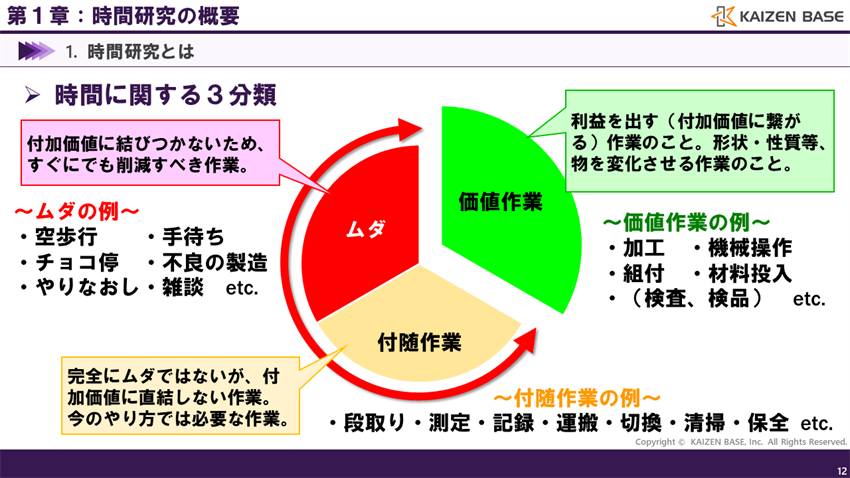

3つの分類の例

なお、それぞれの作業の例を挙げるとこのようになります。

価値作業は、加工や機械操作など。

付随作業は、段取りや測定、記録、清掃など。

ムダは、空歩行、手待ち、チョコ停、不良を作る時間などです。

時間研究では、対象となる作業が、価値作業時間、付随作業時間、ムダ時間のどれに該当するのかを注意深く観察します。その上で、付随作業時間とムダ時間をいかに削減するか、方法研究も活用しながら取り組んでいきます。

なお、価値作業時間、付随作業時間、ムダ時間がどのくらいの割合となっているかを調査する方法は、「稼働分析」と言います。稼働分析は時間研究の1種ですが、大事な考え方であるため、別講座「稼働分析の考え方と活用法」として詳細の学習を行います。

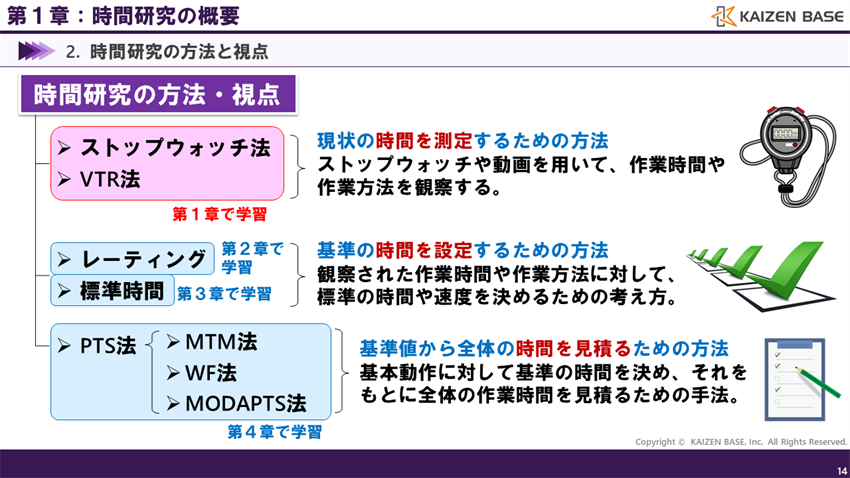

時間研究の方法と視点

それでは次に、時間研究の方法と視点について確認していきます。

ストップウォッチ法、VTR法、標準時間、レーティング、PTS法・・・

時間研究の方法・視点は次の通りです。

現状の時間を測定する方法としては、ストップウォッチ法、VTR法があります。ストップウォッチや動画を用いて、作業時間や作業方法を観察する方法です。昔とは異なり、ITツールが発展した現代では、作業動画の撮影も手軽に行えるようになりました。

基準の時間を設定するための方法としては、レーティングと標準時間の視点を押さえておきましょう。観察された作業時間や作業方法に対して、標準の時間や速度を決めるための考え方です。

基準値から全体の時間を見積るための方法としては、PTS法が挙げられます。基本動作に対して基準の時間を決め、それをもとに全体の作業時間を見積るための手法です。

本ページでは、この中で、ストップウォッチ法とVTR法、PTS法について詳細を確認していきます。

標準時間・レーティングについては、下記ページで詳細を解説していますのでご確認ください。

[reg-bnr]標準時間とは?考え方と基準値について 標準時間はどんな考え方? 標準時間とは、決められた方法と設備を用いて、決められた作業条件の下で、一定の熟練度を持った作業者が標準的なスピードで作業を行う時に必要な時間のこと...

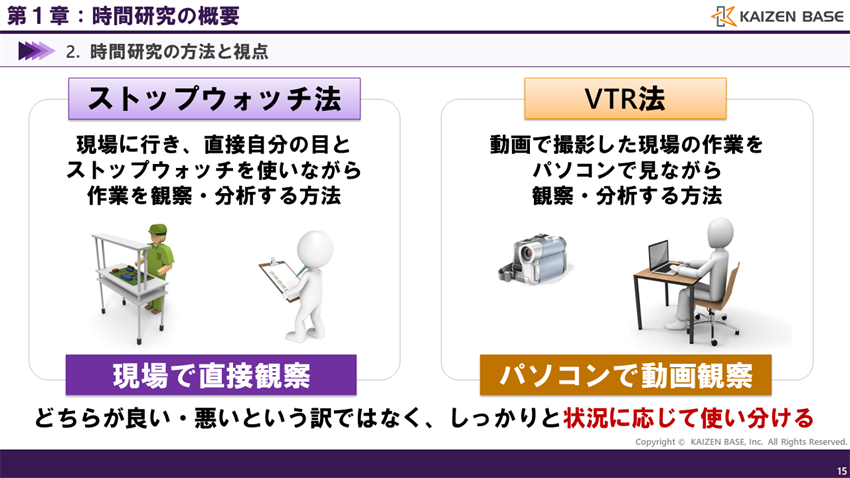

ストップウォッチ法、VTR法の違い

では、ストップウォッチ法とVTR法に関する概要です。

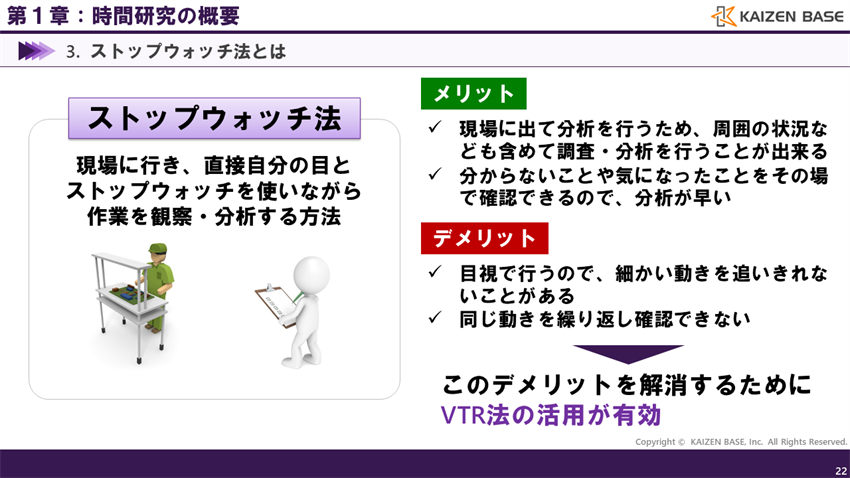

ストップウォッチ法とは、現場に行き、直接自分の目とストップウォッチを使いながら作業を観察・分析する方法のことです。

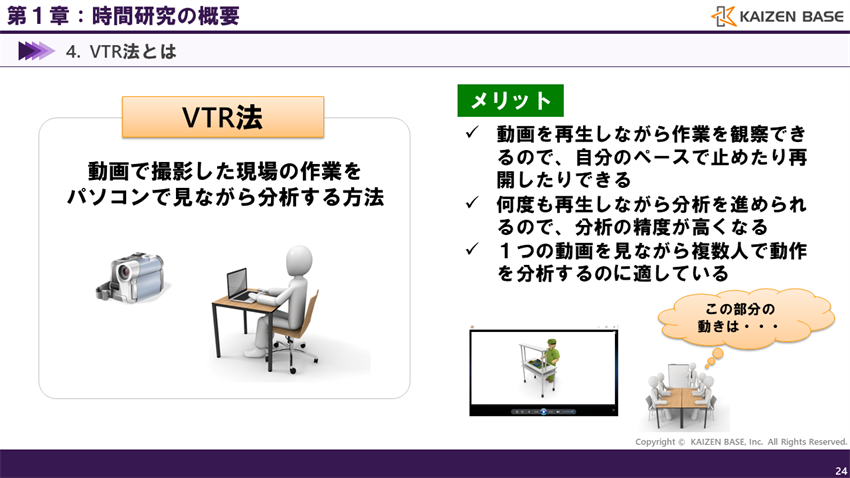

VTR法とは、動画で撮影した現場の作業をパソコンで見ながら観察・分析する方法のことです。VTRは、ビデオテープレコーダー(Video Tape Recorder)の略です。現代ではスマートフォンが普及しているので、ビデオテープレコーダーを使う機会はないですよね。ビデオテープレコーダーを使わなければいけないのではなく、昔の名残でこの名前が残っていると思って頂いて構いません。

これら2つの方法のポイントとしては、ストップウォッチ法は現場で直接観察を行う方法、VTR法は、撮影した動画をパソコンで観察する方法ということです。

ストップウォッチ・VTRという名前を気にし過ぎず、直接観察と動画観察の違いと認識すれば大丈夫です。

これら2つの方法は、どちらが良い・悪いという訳ではなく、状況に応じてしっかりと使い分けることが大切となります。

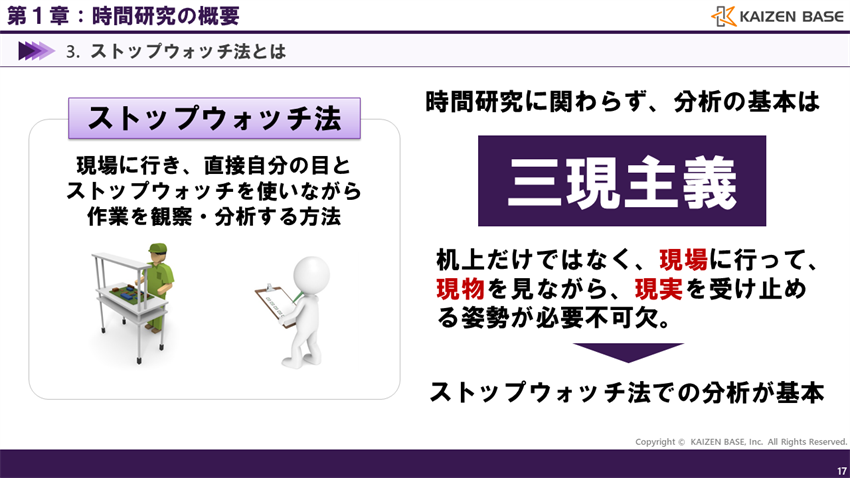

ストップウォッチ法とは

それでは、ストップウォッチ法の詳細について確認していきましょう。

分析の基本は三現主義

まず大前提として、時間研究に関わらず、分析の基本は三現主義です。

実務でも改善でも、机上だけではなく、現場に行って、現物を見ながら、現実を受け止める姿勢が必要不可欠です。動画などを簡単に撮ることが出来るからと言って、現場に全く出向かない人もいますが、それではその時点で上手くいかないのが目に見えています。なぜならば、現場に行ってその場の雰囲気を読み取ることは分析の精度を左右するからです。

もともと対象にしようと思っていた作業を観察しに現場に行ったが、気付いていなかった他の問題の影響が大きいことが分かった、というようなケースはよくあるものです。

まずは現場に行くこと、これを忘れてはいけません。

従って、時間を測定するための方法としては、ストップウォッチ法が基本になります。

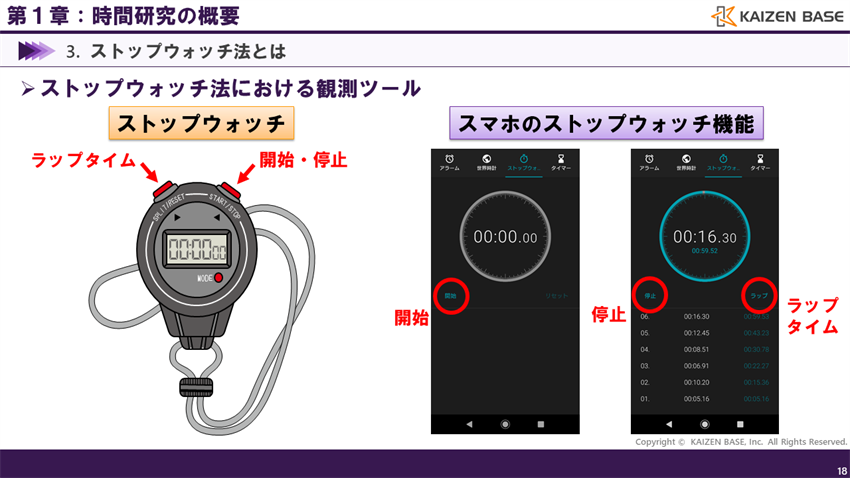

ストップウォッチ機能を使おう!

ストップウォッチ法における観測ツールは、もちろんこのようなストップウォッチですね。開始・停止のボタンと、ラップタイムが計測できるタイプのものを選定しましょう。

スマートフォンのストップウォッチ機能も活用できますね。開始、停止、ラップタイム等、ストップウォッチ以上に便利なツールです。

従来のストップウォッチにこだわる必要はありません。使いやすいツールを上手くミックスして活用していきましょう。

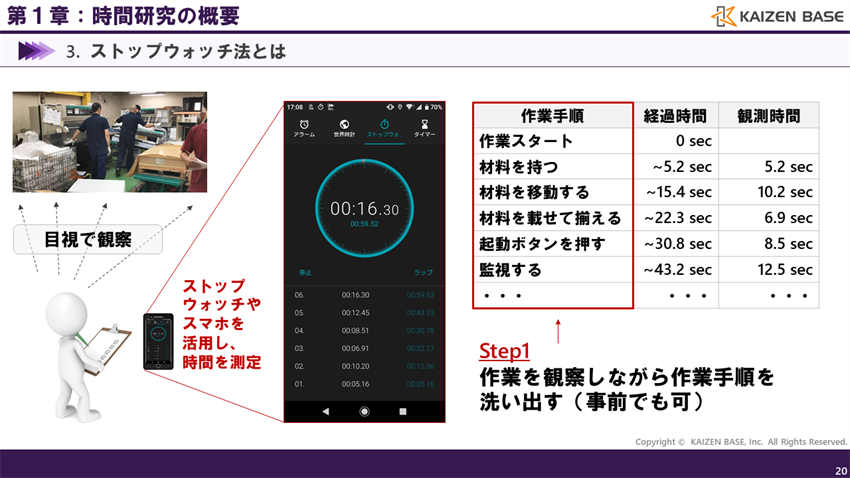

ストップウォッチ使い方は事前に確認しよう

ストップウォッチやスマートフォンのストップウォッチ機能を使った作業観察の方法を念のため確認していきます。目的に応じた観測用紙を用意し、計測、メモをしながら進めていきましょう。

ここでワンポイントです。スライドに載せているスマートフォンのストップウォッチ機能は、あくまでイメージ写真です。

使用するスマートフォン、アプリの違いによって使い方や見方は大きく異なるため、自分が使うものの使用方法を事前にマスターしてから実施するようにしてください。現場に出てから使い方を確認していたのでは、ムダな時間が多すぎます。また、観測できていると思っていても、終わってみたら時間が記録できていなかった、ということにもなりかねません。しっかりと準備をした上で観測に臨むようにしましょう。

ストップウォッチ法の観測ステップ

観測ステップとしては、次の通りです。

まずは、作業を観察しながら作業手順を洗い出します。これは、出来れば事前に洗い出しがされており、観察しながらそれが正しいか確認し、必要に応じて修正するような段取りが理想です。

事前に手順を洗い出せない場合には、まずは時間測定の前に手順を洗い出すことから始めましょう。

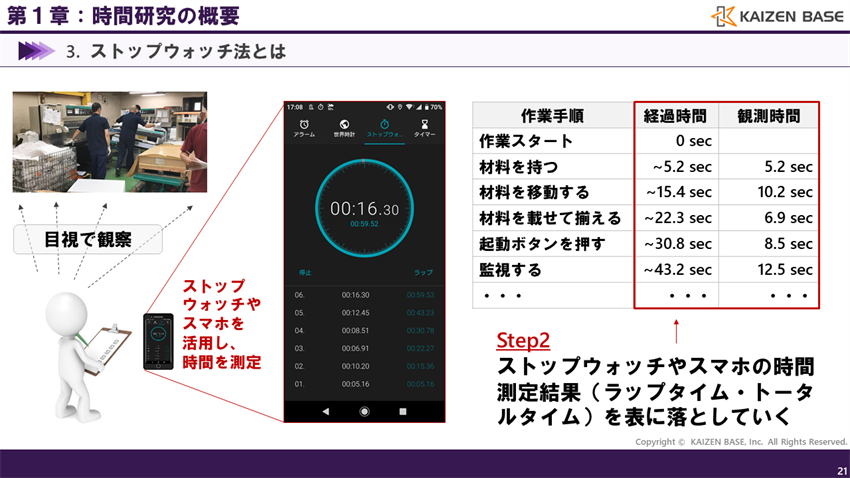

状況に応じて計測回数を決めよう!

次に、各作業手順に沿って、時間を計測していきます。

ストップウォッチやスマホの時間測定結果(ラップタイム・トータルタイム)を表に落としていきましょう。1度の計測だけではなく、複数回計測を行った方が、より正確な結果を得ることができます。

作業時間のバラツキが小さい場合には2,3回計測すれば十分ですが、バラツキが大きい場合には10回以上計測した方がよい場合もあります。「必ずこの回数」という基準はありませんが、計測に確保できる時間等も考慮し、バランスを見ながら実施するようにしてください。

ストップウォッチ法のメリット、デメリット

ストップウォッチ法のメリット、デメリットを整理しましょう。メリットは、現場に出て分析を行うため、周囲の状況なども含めて調査・分析を行うことが出来ることです。また、分からないことや気になったことをその場で確認できるので、分析が早いことが挙げられます。

デメリットは、目視で行うので、細かい動きを追いきれない場合があることや、同じ動きを繰り返し確認できないことです。全く同じ瞬間は二度とやってきません。「今の動きをもう1回」というのは、現場ではなかなか出来るものではありません。

これらのデメリットを解消するために、VTR法の活用が有効となってくるのです。

VTR法とは

それでは、VTR法について確認していきましょう。

VTR法のメリット

VTR法のメリットは、

・動画を再生しながら作業を観察できるので、自分のペースで止めたり再開したりできること

・何度も再生しながら分析を進められるので、分析の精度が高くなること

・1つの動画を見ながら複数人で動作を分析するのに適していること

等が挙げられます。

1つの画面、1つの作業を複数人で見て議論をしたり、繰り返し確認したりできるのは、VTR法ならではのメリットですね。

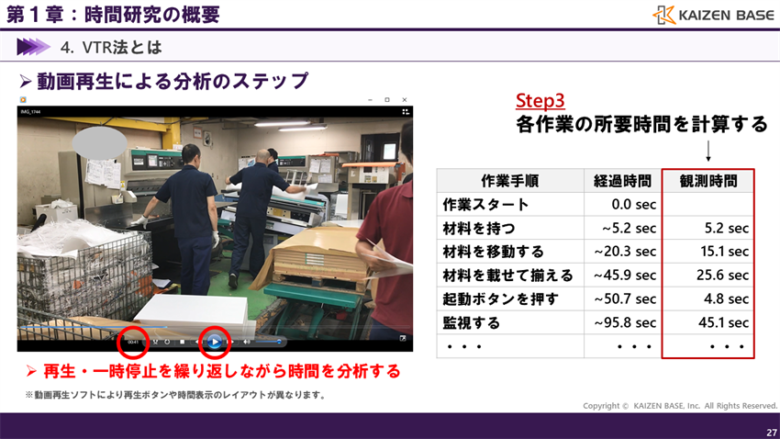

動画再生による分析のイメージ

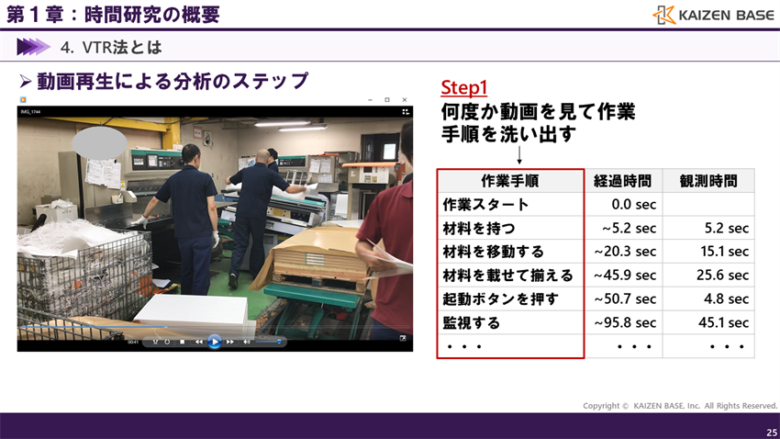

動画再生による分析のイメージは次の通りです。

まずは、何度か動画を見て作業手順を洗い出します。作業の大きさが同じくらいになるように、作業手順を分解しながら順番通りに書き出していきましょう。

作業の大きさとは、簡単に言うと、「5分で運搬する」という作業と、「2秒で部品を取る」という作業は大きさが異なるため、それを混ぜないようにするというものです。

分析の精度が上がるように、なるべく同じくらいの大きさで作業を並べるようにしてください。

パソコンの動画再生ソフトを駆使しよう!

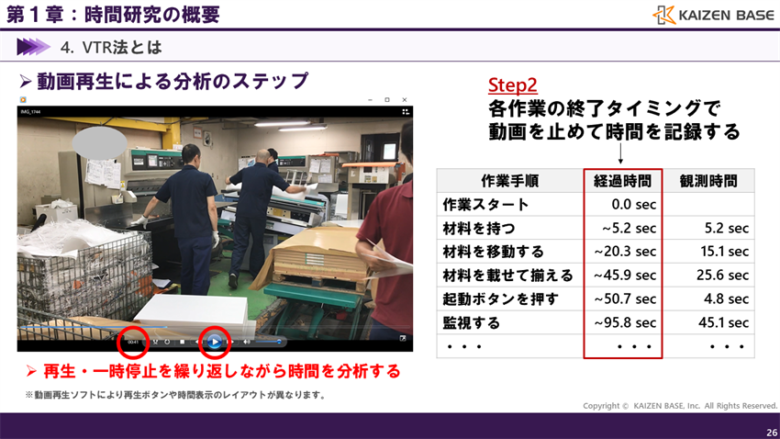

そして、各作業の終了タイミングで動画を止めて時間を記録していきます。

パソコンの動画再生ソフトは、例えばこのように、再生・一時停止ボタンと再生時間が表示されるので、そこを見ながら進めていきましょう。動画再生ソフトにより再生ボタンや時間表示のレイアウトは異なりますので、使う際にはそれぞれのソフトに合わせて行うようにしてください。

複数の異なるタイミングで撮った動画を分析すると精度アップ

そして、各作業の所要時間を計算します。Excelの計算式等を使い、各作業の時間を計算していきましょう。

なお、動画再生により分析を行う際には、同じ動画で複数回計測する必要はありません。同じ作業を異なるタイミングで行った動画がある場合には、それぞれ計測を行い平均を出すことで精度が上がります。

ただし、作業手順が違うものや作業時間が異なるものに対して平均を出してしまうと、逆に精度が下がることになりますので注意してください。

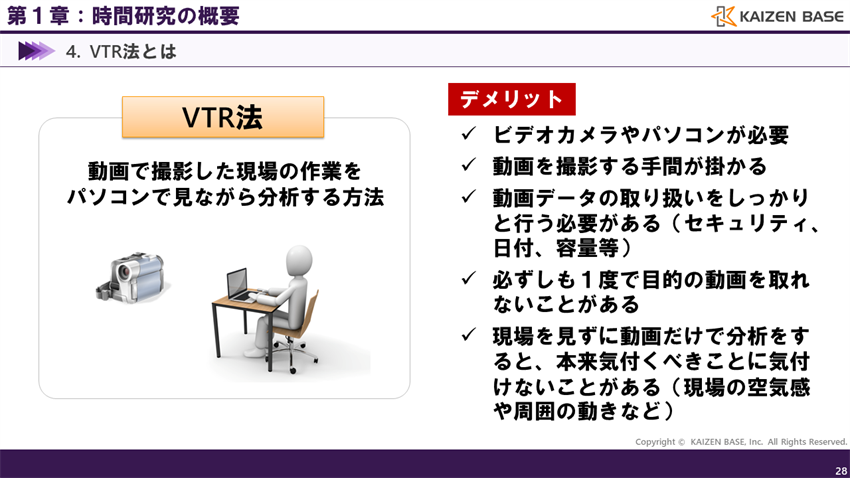

VTR法のデメリット

VTR法のデメリットについても確認しておきます。

・ビデオカメラやパソコンが必要であること

・動画を撮影する手間が掛かること

・動画データの取り扱いをしっかりと行う必要があること(セキュリティ、日付、容量など)

・1度で目的の動画を取れないことがあること

・現場を見ずに動画だけで分析をすると、本来気付くべきことに気付けないことがあること(現場の空気感や周囲の動きなど)

動画で分析する際には、これらのことに留意して行うようにしてください。

高速動画も有効なツールの1つ

なお、機械の動きの確認などには高速動画の活用も有効です。

高速動画は、目視では確認できないような高速の動きも分析可能となります。

現代は、スマホ等で簡単に動画が撮影できる時代です。ITツールを積極的に活用していきましょう。

時間研究における改善の視点

それでは次に、時間研究における改善の視点について確認しましょう。

改善の4つの視点

ストップウォッチ法やVTR法で時間研究を行う際に欠かせない改善の視点は次の通りです。

1つ目は、「各動作の必要性を見直す」ことです。

ECRSの原則に当てはめ、止められる動作はないのか、同時に行うことは出来ないのか等を検討しましょう。動作を無くすことができれば時間短縮の効果は大きいものになります。

※ECRSの原則に関しては、下記のページで詳細を解説しています。

[reg-bnr] ECRSの4原則(イーシーアールエスのよんげんそく)とは ECRSの4原則とは、「排除できないか」、「結合できないか」、「交換できないか」、「簡素化できないか」という4つの視点から改善案を考えていくフレームワーク...

2つ目は、「長い時間が掛かっている手順の時間を減らす」ことです。

パレート図により手順毎の作業時間の影響度を見える化し、ボリュームが大きいものを削減することで、全体の時間が短縮できます。作業時間全体に占める割合が小さいものよりも、全体に占める割合が大きいものを無くすために時間を掛ける方が合理的です。

※パレート図に関しては、下記のページで詳細を解説しています。

[reg-bnr]パレート図とは? パレート図とは、「全体の中で大きな影響を占めるものが何であるかを明確にし、重要な問題を特定するための手法」です。パレート図は、QC7つ道具の1つですが、QCだけではなく、改善活動のあらゆる場面で有効...

3つ目は、「作業時間のバラツキから改善点を見つける」ことです。

作業時間にバラツキがある手順は、必ず問題が潜んでいると考えます。やりにくい手順がある、難しい手順がある、神経を使う手順がある等、必ず何らかの問題があるためバラツキが発生します。逆に、時間が一番短かった時のやり方を再現できるように研究することも有効です。なぜ速く作業ができたのかにも、同じく理由があるものです。

4つ目は、「作業者間の時間の違いから改善点を見つける」ことです。

作業時間が速い人は必ず何らかの工夫をしているものです。それを標準化して遅い人に訓練を行うことで、作業者間のバラツキを小さくすることができます。

PTS法とは?考え方と基準値について

それではきおこからは、時間研究の中で代表的な手法であるPTS法について確認していきます。

PTS法はどんな考え方?

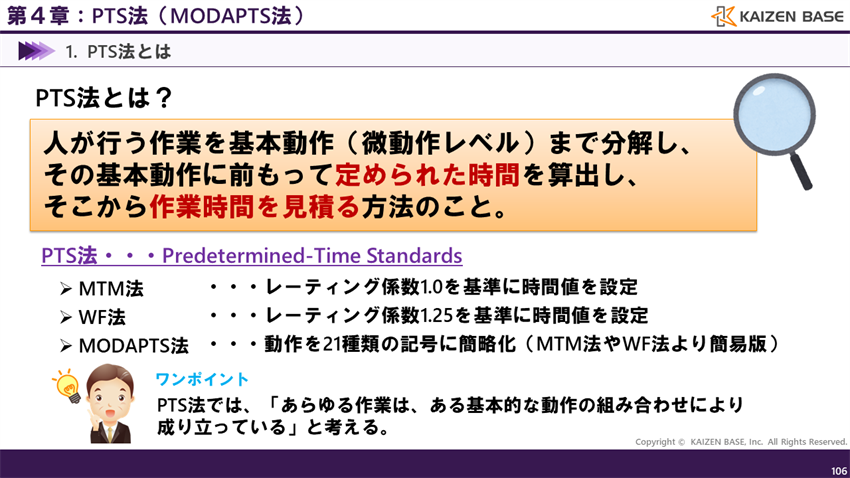

PTS法とは、人が行う作業を基本動作(微動作レベル)まで分解し、その基本動作に前もって定められた時間を算出し、そこから作業時間を見積る方法のことです。

PTS法は、Predetermined-Time Standardsの略で、事前に決められた時間の標準値を意味します。

種類には、MTM法、WF法、MODAPTS法などがありますが、基本的には同じ考え方で分析を行います。

PTS法では、「あらゆる作業は、ある基本的な動作の組み合わせにより成り立っている」と考えます。

複雑な作業でも、細かな視点で見てみると、基本動作が連続しているだけであり、基本動作に時間設定を行えば、作業全体の時間も算出できるという考え方がベースとなっているのです。

あらかじめ定めた時間値表を活用して分析するのがPTS法

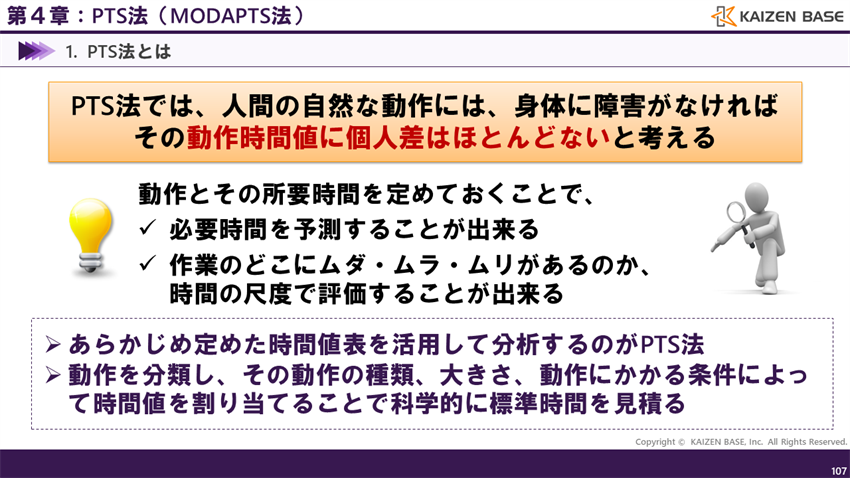

PTS法では、人間の自然な動作には、身体に障害がなければその動作時間値に個人差はほとんどないと考えます。

動作とその所要時間を定めておくことで、必要時間を予測することが出来ます。

作業のどこにムダ・ムラ・ムリがあるのか、時間の尺度で評価することが出来るようにもなります。

あらかじめ定めた時間値表を活用して分析するのがPTS法です。

動作を分類し、その動作の種類、大きさ、動作にかかる条件によって時間値を割り当てることにより、科学的に標準時間を見積るのです。

PTS法のメリットとデメリット

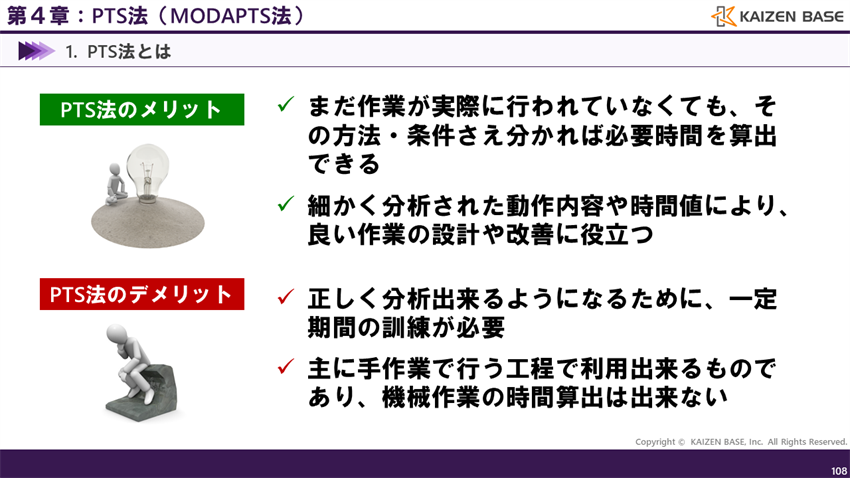

PTS法のメリットには、まだ作業が実際に行われていなくても、その方法・条件さえ分かれば必要時間を算出できることが挙げられます。

また、細かく分析された動作内容や時間値により、良い作業の設計や改善に役立つこと等もメリットです。

一方、PTS法のデメリットには、正しく分析出来るようになるために、一定期間の訓練が必要であることが挙げられます。

また、主に手作業で行う工程で利用出来るものであり、機械作業の時間算出は出来ないこと等はデメリットとなります。

MODAPTS(モダプツ)法とは?考え方と基準値について

MODAPTS(モダプツ)法はどんな考え方?

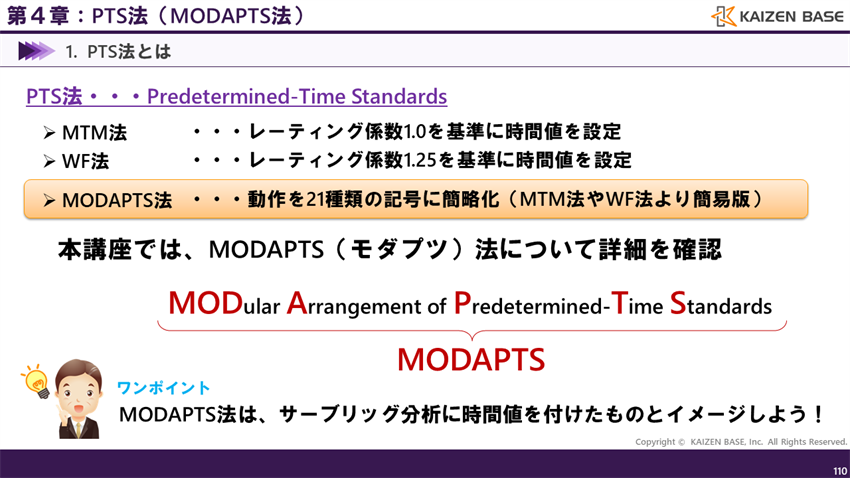

PTS法は、MTM法やWF法、MODAPTS法などが手法として確立されています。

本ページでは、MTM法やWF法より簡易的であり、動作を21種類の記号に簡略化した手法である、MODAPTS(モダプツ)法について詳細を確認していきます。

MODAPTSというのは、MODular Arrangement of Predetermined-Time Standardsから作られた言葉です。

ここでワンポイントです。MODAPTS法は、この説明だけでは少しイメージしにくいかもしれません。動作研究で学習したサーブリッグ分析は覚えていますか?これに時間値を付けたものに近いとイメージすると良いと思います。

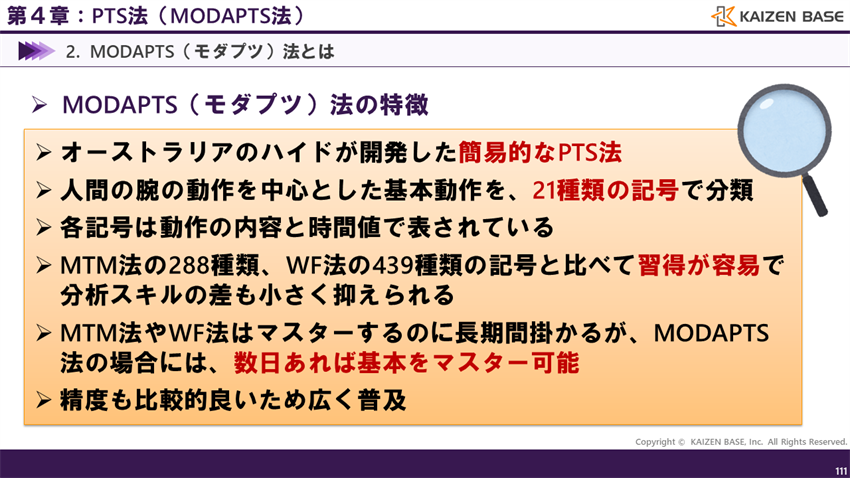

MODAPTS(モダプツ)法の特徴

MODAPTS(モダプツ)法の特徴は、次の通りです。

- オーストラリアのハイドが開発した簡易的なPTS法であること

- 人間の腕の動作を中心とした基本動作を、21種類の記号で分類したものであること

- 各記号は動作の内容と時間値で表されていること

- MTM法の288種類、WF法の439種類の記号と比べて習得が容易で分析スキルの差も小さく抑えられること

- MTM法やWF法はマスターするのに長期間掛かるが、MODAPTS法は、数日あれば基本のマスターが可能であること

- 精度も比較的良いため広く普及した手法であること

これらの特徴がありますが、特に、簡易的な手法ながら精度が比較的良いために、様々な業界で活用されているということが大きな特徴ですね。

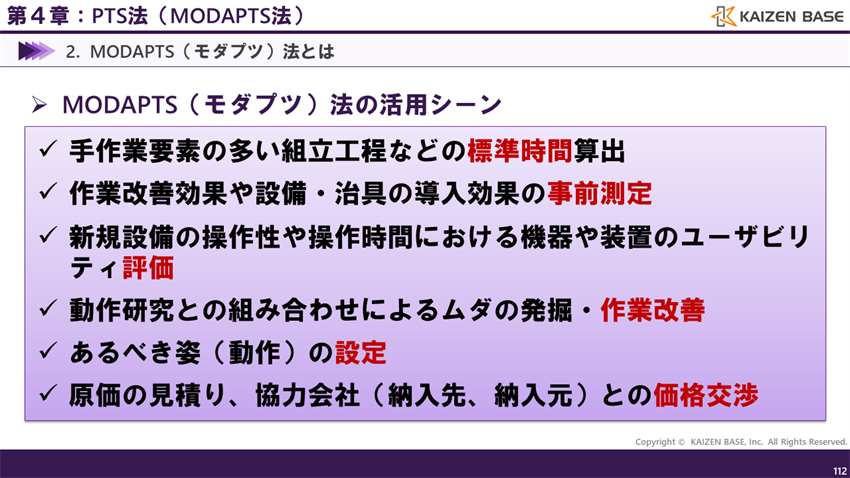

MODAPTS(モダプツ)法の活用シーン

MODAPTS(モダプツ)法の活用シーンは次の通りです。

- 手作業要素の多い組立工程などの標準時間算出

- 作業改善効果や設備・治具の導入効果の事前測定

- 新規設備の操作性や操作時間における機器や装置のユーザビリティ評価

- 動作研究との組み合わせによるムダの発掘・作業改善

- あるべき姿(動作)の設定

- 原価の見積り、協力会社(納入先、納入元)との価格交渉

これらのシーンでMODAPTS(モダプツ)法は活用されています。

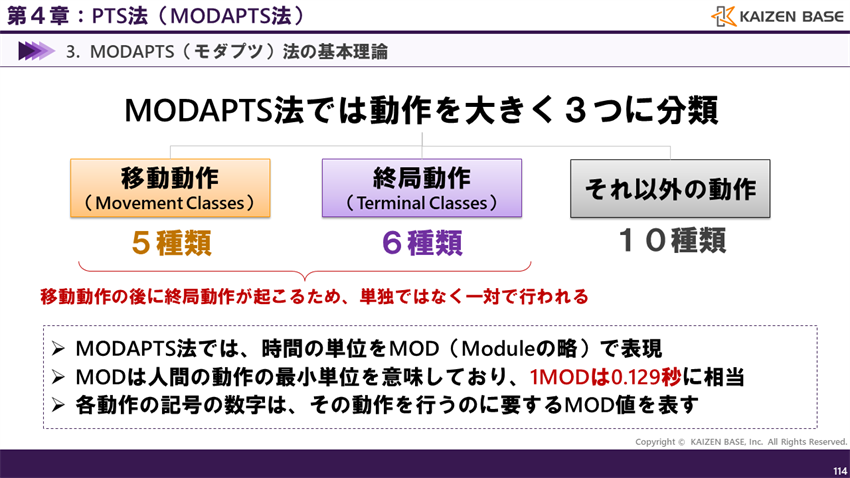

MODAPTS(モダプツ)法の3分類

MODAPTS法では動作を大きく3つに分類します。

1つ目は、移動動作で、5種類に分けられます。

2つ目は、終局動作で、6種類に分けられます。

3つ目は、それ以外の動作で、10種類に分けられます。

通常、移動動作の後に終局動作が起こるため、単独ではなく一対で行われます。

MODAPTS法では、時間の単位をMOD(モッド)で表現します。MODは人間の動作の最小単位を意味しており、1MODは0.129秒に相当します。

各動作の記号の数字は、その動作を行うのに要するMOD値を表します。

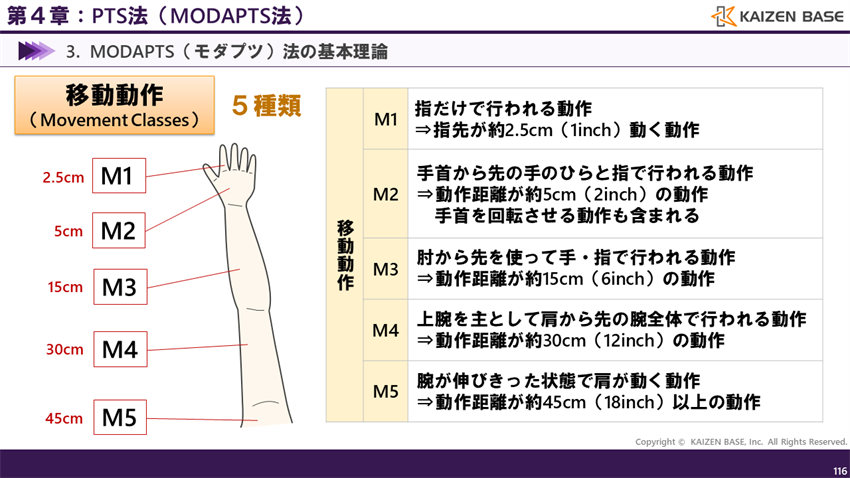

移動動作の5種類

では、詳細の定義を確認していきます。まずは、移動動作の5種類です。

5種類というのは、この絵に示すように、動作の場所によりM1からM5となります。

M1は、指だけで行われる動作です。指先が約2.5cm(1inch)動く動作とイメージしてください。

M2は、手首から先の手のひらと指で行われる動作です。動作距離が約5cm(2inch)の動作で、手首を回転させる動作も含まれるとイメージしてください。

M3は、肘から先を使って手・指で行われる動作です。動作距離が約15cm(6inch)の動作とイメージしてください。

M4は、上腕を主として肩から先の腕全体で行われる動作です。動作距離が約30cm(12inch)の動作とイメージしてください。

M5は、腕が伸びきった状態で肩が動く動作です。動作距離が約45cm(18inch)以上の動作とイメージしてください。

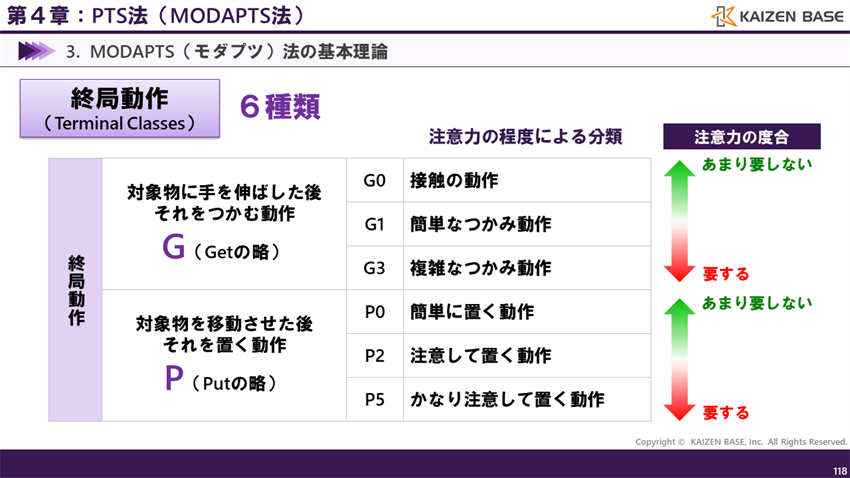

終局動作はの2種類

次に、終局動作についてです。終局動作は、2つに分けられます。

1つは、対象物に手を伸ばした後それをつかむ動作で、GetのGで表し、注意力の程度により分類します。G0は接触動作、G1は簡単なつかみ動作、G3は複雑なつかみ動作となります。

もう1つは、対象物を移動させた後それを置く動作で、PutのPで表し、注意力の程度により分類します。P0は簡単に置く動作、P2は注意して置く動作、P5はかなり注意して置く動作となります。

数字が異なるのは注意力の度合の違いです。数字が小さいものは、注意力を要しない動作で、数字が大きいものは、注意力を要する動作となります。

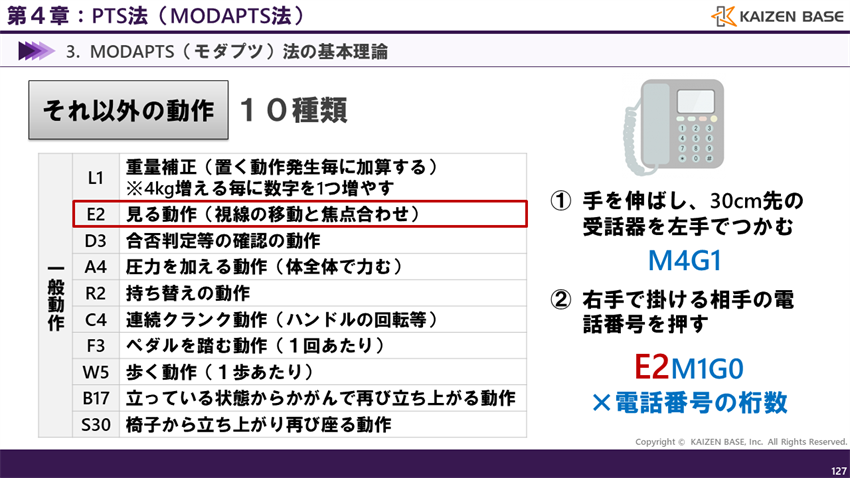

一般動作の10種類

なお、移動動作と終局動作以外に、一般動作も定義されており、全部で10種類あります。

L1は重量補正です。置く動作の発生毎に加算し、4kg増える毎に数字を1つ増やします。

E2は見る動作です。視線の移動と焦点合わせとなります。

D3は合否判定等の確認の動作です。

A4は圧力を加える動作です。体全体で力むようなイメージです。

R2は持ち替えの動作です。

C4は連続クランク動作です。ハンドルの回転等のイメージです。

F3はペダルを踏む動作です。1回毎に追加します。

W5は歩く動作です。1歩毎に追加します。

B17は立っている状態からかがんで再び立ち上がる動作です。

S30は椅子から立ち上がり再び座る動作です。

それでは分析のイメージを掴むために、

① 手を伸ばし、30cm先の受話器を左手でつかむ

② 右手で掛ける相手の電話番号を押す

という動作にMODAPTS記号を当てはめてみましょう。

①は、M4G1となります。

②は電話のボタンを押すために視線を移動させ焦点を合わせますので、E2が該当します。

そして、指でボタンに触れる動作は、M1G0となりますので、E2M1G0が1つのボタンを押す動作の記号です。

電話番号の桁数分、この記号が繰り返されるというように記号を割り当てます。

これでMODAPTS記号の当てはめ方に関して、基本は理解できましたね。

時間研究のまとめ

以上で学んだことをまとめてみましょう。

時間研究とは?

- 時間研究とは、仕事を要素に分割し、その実態を時間という尺度で定量的に測定・評価し、問題点を分析するための手法のこと

- 覚は正しいことも多い反面、間違っていることも少なくないため、現状の姿を時間として捉えることが大切

- 作業測定を実施してみると、今まで当然のことのように思われていたことが事実とは異なることも多々ある

- ストップウォッチ法とは、現場に行き、直接自分の目とストップウォッチを使いながら作業を観察・分析する方法のこと

- VTR法とは、動画で撮影した現場の作業をパソコンで見ながら観察・分析する方法のこと

- ストップウォッチ法とVTR法は、現場での直接観察とパソコン等による動画観察という違い

- PTS法とは、人が行う作業を基本動作(微動作レベル)まで分解し、その基本動作に前もって定められた時間を算出し、そこから作業時間を見積る方法のこと

- MODAPTS(モダプツ)法とは、動作を21種類の記号に簡略化した手法のこと。MTM法やWF法より簡易的

いかがでしたか?時間研究の概要はイメージできましたか?

すべての企業、全ての人に平等に与えられた時間。時間研究を駆使しながら時間を正しく把握し、時間の使い方を見つめ直し、改善していくことでより付加価値が高い作業を追求していきたいですね!

参考文献

・新版IEの基礎(著:藤田彰久 、建帛社、1997年)

・現場実践シリーズ IE7つ道具(著:杉原寛 他 、日刊工業新聞社、1993年)

関連学習動画

-

k2-06

アニメで学ぶ“IE入門~IE手法の概要編~”

有料サービス限定

4:方法研究に関する手法の概要

受講対象者

現場部門, 間接部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- 工程分析とは

- 工程分析の種類と特徴

- 動作研究とはト

- 動作研究における代表的な分析手法

- 運搬分析(マテハン)とは

- 様々な運搬分析

- まとめ

-

k2-06

アニメで学ぶ“IE入門~IE手法の概要編~”

有料サービス限定

6:組み合わせ手法の概要

受講対象者

現場部門, 間接部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- ①連合作業分析

- ②ラインバランス分析

- ③プラント・レイアウトト

- 各分析手法の位置づけを生産の流れ

- まとめ

-

k2-06

アニメで学ぶ“IE入門~IE手法の概要編~”

有料サービス限定

5:作業測定に関する手法の概要

受講対象者

現場部門, 間接部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- ①時間研究とは

- 時間研究の種類

- ②稼働分析とは

- 稼働分析の活用場面

- 稼働分析の代表的な手法

- まとめ

-

k2-06

アニメで学ぶ“IE入門~IE手法の概要編~”

公開講座

1:IE・インダストリアルエンジニアリングとは

受講対象者

現場部門, 間接部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- IEとは

- IE手法活用の1番の狙い

- IEのメリット

- まとめ

-

k2-06

アニメで学ぶ“IE入門~IE手法の概要編~”

無料会員限定

2:テーラーとギルブレスの功績

受講対象者

現場部門, 間接部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- IEの父と呼ばれる2人の人物

- テーラー|シャベルすくいの実験を行った人物

- ギルブレス|レンガ積みの研究を行った人物

-

k2-06

アニメで学ぶ“IE入門~IE手法の概要編~”

有料サービス限定

3:IEにおける各種手法

受講対象者

現場部門, 間接部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- IEにおける各種手法

- IE(≒作業研究)は大きく2つに分類される

- 方法研究と作業測定を組み合わせた応用的な手法

- 各種手法の活用シーン

- まとめ