現場リーダーに求められる役割とは?リーダーの役割と求められる視点を解説

目次

現場リーダーに求められる役割とは

生産現場におけるリーダーは、トップとボトムを結ぶコミュニケーションの要です。組織におけるリーダーの役割には様々なことが求められます。本ページでは、リーダーが大切にしたい視点や果たすべき役割について解説しています。

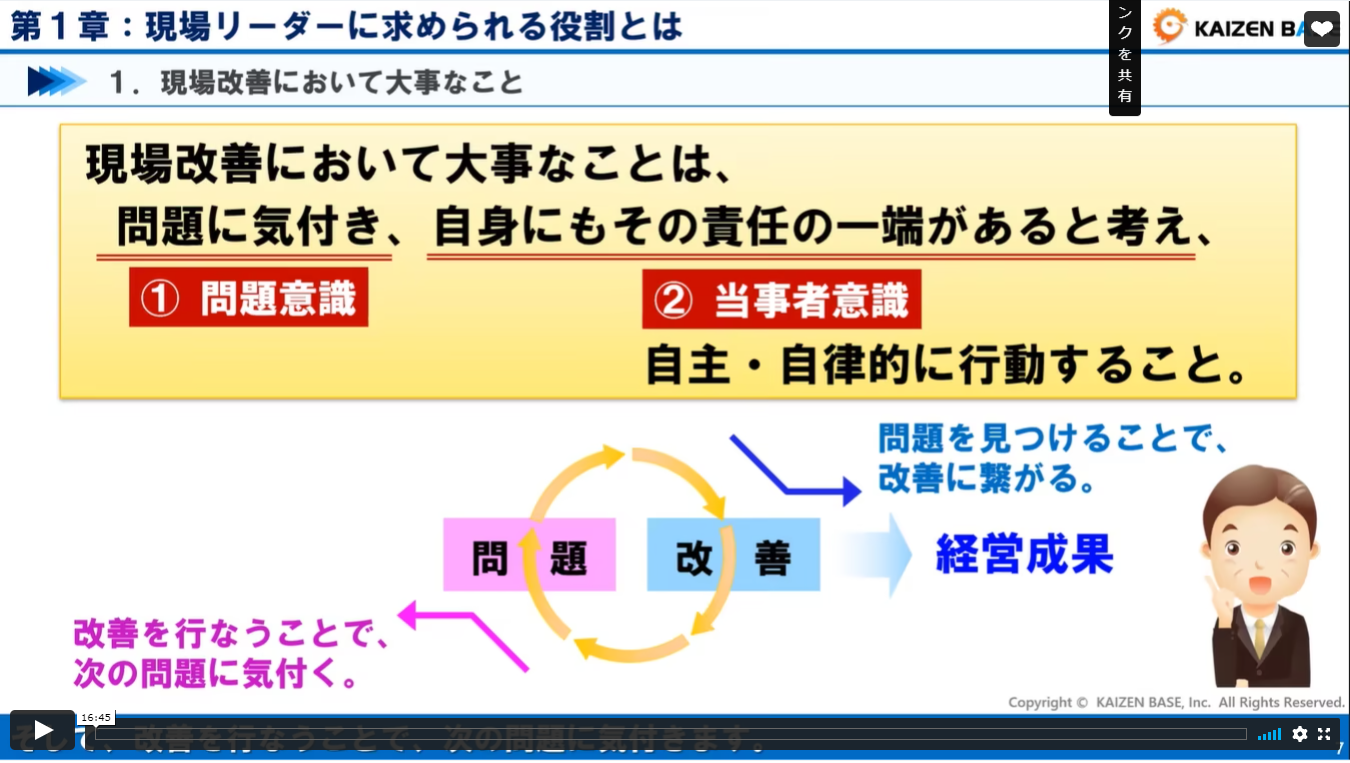

現場改善において大事なこと

現場改善において大事なこと

まずは、「現場改善において大事なこと」について確認していきましょう。

現場改善において大事なことは、問題に気付くという問題意識と、自身にもその責任の一端があると考える当事者意識を持ち、自主自律的に行動することにあります。

問題を見つけることで、改善に繋がります。改善がうまく進むと、経営成果が創出されます。そして、改善を行なうことで、次の問題に気付きます。

これが意識改革に繋がっていくのです。

まずは自分の行動を省みることから

問題には、2つの視点があります。

一つは外向きの目で、設計問題、受注問題、納期問題等の、「他責」視点での問題です。

もう一方は内向きの目で、ムダ行動、管理不足、意識付け不足等の、「自責」視点での問題です。

改善を行なう際には、まずは自責、つまり、自分の行動を省みることから始めるようにしましょう。

なお、自責を促すテーマ例としては、モノ探しのムダ、取り置きのムダ等、沢山のものがあります。この中から当てはまる自責のムダがないかを考えていくようにしましょう。

組織におけるリーダーの役割

リーダーはコミュニケーションの要

続いて、「組織におけるリーダーの役割」についてです。

さて、組織におけるリーダーの役割とは何でしょうか。トップの役割、ボトムの役割、そしてミドル・リーダーの役割について確認してみましょう。

まず、トップダウンとは、トップの思いを組織の末端まで正しく浸透させることです。そして、ボトムアップとは、モノゴトをしっかり実行して経営に貢献することです。

トップは、方針を打ち出しますが、ミドル・リーダーは、その方針を目標展開し、そしゃくしてボトムに伝えます。ボトムは、施策の具体化・実行を行ない、気付いた問題を挙げていきます。

そして、実行面での問題は、ミドル・リーダーが吸い上げ、解決できるものは自ら解決します。上位の判断が必要なものは、決裁を仰いで解決に向けてモノゴトを動かしていきます。

このように、リーダーは、トップとボトムを結ぶコミュニケーションの要という役割があるのです。

失敗の原因の80%は何?

なお、世の中の失敗の80%は、他人との意思疎通がうまく行かなかったことに原因があると言われています。

- 伝える情報の内容が不十分である

- 情報の伝え方が不適切である

- 情報を伝えるタイミングが遅すぎる・早過ぎる

- 情報の流れがスムーズではない

つまり、リーダーがどのように情報を伝えるかは、組織の成果を左右する一端を担っていると考えて行動することが大切です。

リーダーに求められる視点

会社から与えられた経営資源

続いて、「リーダーに求められる視点」についてです。

リーダーはどのような視点を持って生産現場を管理していかなければいけないでしょうか。求められる視点を確認してみましょう。

会社から与えられる経営資源には、ヒト、モノ、カネ、情報、時間が挙げられます。

リーダーは、これらの経営資源を有効活用することが求められます。これらの経営資源をどう有効活用し、与えられた目標を必達させるか、日々考えて現場を管理していくことが職務となります。

リーダーの3要件

経営資源を有効活用するためにリーダーに求められる3要件は次の通りです。

①現場の意見を聴きながら、やり方や手順を決める

②一度決めたことを自ら実践し、教えて守らせる

③決めたとおりに実行しているかを確認し、見届ける

それぞれについて確認していきましょう。

① 現場の意見を聴きながら、やり方や手順を決める

1つ目、「現場の意見を聴きながら、やり方や手順を決める」ことはなぜ必要なのでしょうか。

もし決めるべき事を決めていないと、次のような問題が発生してしまいます。

- 作業者が勝手に動く(指示命令系統が壊れる)

- 一人ひとりで仕事のやり方が異なる(管理できない)

- 良いのか悪いのかが見えない(問題点が埋没する)

- 良かれと思った対策が実行できない(不良が再発する)

そうならないように、次のようなポイントでしっかりと決めるべきことを決めていくことが必要です。

- 具体的で(本当に)実行可能か?

- 実施したら期限までに目標達成出来そうか?

- 他にマイナスの影響を与える事は無いか?

- 持続性があるか?

② 一度決めたことを自ら実践し、教えて守らせる

2つ目は、「一度決めたことを自ら実践し、教えて守らせる」ことです。

決めたことがキチンと出来るように、教えて守らせること(教育・訓練)はリーダーの役割となります。

教育訓練を行なわないと、次のような問題が発生してしまいます。

- 狙い通りの作業・対策ができない(対策が実施できない)

- 決めたことが守られなくなる(後戻りする)

- 作業を間違える(不良が発生する)

- 決めた作業が継続できない(不良が再発する)

そうならないように、次のようなポイントで教えて守らせなければいけません。

- 自分でその作業・方法を実施してみる

- その方法を行うためのポイントは何かをはっきり伝える

- なぜその作業・方法が必要か(その背景)を伝える

③ 決めた通りに実行しているかを確認し、見届ける

3つ目は、「決めた通りに実行しているかを確認し、見届ける」ことです。

決めたことがキチンと出来ているかどうかを確認し、見届けるのも、リーダーの役割です。

キチンと確認しないと、次のような問題が発生してしまいます。

- 不具合が再発する(対策をしていない)

- やらなくていいと判断し、決めたことが守られなくなる

- 命令を聞かなくなる(不良が発生する)

- コミュニケーションができなくなる

そうならないように、次のようなポイントで教えて守らせなければいけません。

- キチンと理解したかどうかは、Yes/Noで確認しないこと

- 実施内容に間違いがあった場合は、すぐその場で直させる

- なぜそれを実施しなければいけないかを、再度説明する

- その作業を行わない場合は、どうなるかを説明する

- なぜ守られなかったかを自責で考える(決め方?教え方?)

“不”を発生させないために

不安全、不具合、不満、不足、不安、不便等、ここに挙げているような“不”が付く言葉を発生させないように、3要件を徹底するようにしましょう。

リーダーが大切にすべきこと

数字を使いこなす、明確な言葉で表現する

リーダーが大切にすべきことの1つ目は、「数字で捉えること」、「言葉で表現すること」です。

そして、それだけではなく、「数字を使いこなすこと」「明確な言葉で指示すること」です。漠然としたイメージであったり、曖昧な言葉ではいけません。誰にでもキチンと伝わるような心掛けが大切です。

作業の3分類について意識する

リーダーが大切にすべきことの2つ目は、作業の3分類について意識することです。

現場作業においては、どんな作業でも、価値作業、付随作業、ムダの3つに分類されます。価値作業とは、利益を出す(付加価値に繋がる)作業のことで、形状・性質等、物を変化させる作業のことを指します。

加工、機械操作、組み付け、材料投入などが該当します。付随作業とは、完全にムダではないが、付加価値に直結しない作業のことで、今のやり方では必要な作業です。

段取り、測定、記録、運搬などが該当します。そして、ムダとは、付加価値に結びつかないため、すぐにでも削減すべき作業のことです。

空歩行、手待ち、設備停止、不良の製造などが該当します。この3分類の中で、付随作業とムダは改善の対象であることを意識して現場を観察していくことが必要となります。

部下に対する接し方

リーダーが大切にすべきことの3つ目は、部下に対する接し方です。

部下のミスに対しては、責めるような言い方をしてはいけません。ミスが起きた原因を明確化し、再発防止に注力することが大切です。

一方、部下の手抜きに対しては、決して見逃してはいけません。手抜きは、周囲に大きな悪影響を及ぼすため、時には厳しい姿勢が大切です。

褒め方・叱り方

リーダーが大切にすべきことの4つ目は、褒め方・叱り方です。

- 良い事柄を事実に基づいて具体的に褒める(部下に嬉しい気持ちを伝える)

- 悪い事柄を事実に基づいて叱る(部下に反省を促す)

このような姿勢で部下に接するのが良いリーダーです。一方、

- 良かった人を褒める(部下はおだてられた気分に…)

- 悪かった人を叱る(部下は怒られた気分に…)

このようなリーダーは悪いリーダーです。褒めたり叱ったりする対象は、「人」ではなく、事柄や行動であることを意識して部下と接しましょう。

部下への指示の出し方

リーダーが大切にすべきことの5つ目は、部下への指示の出し方です。

「検討します」、という発言が出てきてしまうようでは、「後で考えてみます」という先延ばしと同じであり、「出来ません」という返事と変わりません。

そうではなく、「検証します」という、「やってみます」と言わせるだけの具体的な話し方が出来ているか否かがポイントになると覚えておきましょう。

コミュニケーションの取り方

リーダーが大切にすべきことの6つ目は、コミュニケーションの取り方です。

Communicationという言葉は、「共に、分かち合う、共有する」という語源から出来た言葉です。一方的な意思伝達ではなく、相互理解、信頼関係、共感、といったような相互作用が役割となります。従って、リーダーは、次のことに意識して日々の活動を行なっていくことが大切です。

- 最初はあいさつから(おはよう・ありがとう・お疲れ様)

- 仕事以外の話も、どんどんする

- 特定の人だけではなく誰とでも気兼ねなく話す

- 言いっぱなしの朝礼にしない

- ミーティングでは聞き役に徹する姿勢も持つ

性格は変えられませんが、役者になれば何でもできるはずです!是非とも明るく元気な職場を作っていくように意識するようにしましょう。

現場リーダーに求められる役割まとめ

以上で学んだことをまとめてみましょう。

現場リーダーに求められる役割とは?リーダーが気を付けるべき視点とは?

- 現場改善で大事なことは、問題意識と当事者意識を持って、自主・自律的に行動すること

- 改善活動では、外向きの目である「他責思考」よりも内向きの目である「自責思考」が大切。まずは自分の行動を省みることが必要

- リーダーが会社から与えられた5つの経営資源は、ヒト、モノ、カネ、情報、時間

- リーダーは部下のミスは攻めてはいけない。ただし、部下の手抜きは見逃してはいけない。手抜きは周囲に大きな悪影響を及ぼすため、厳しい姿勢が大切

いかがでしたか?現場リーダーに求められる役割はイメージできましたか?

自責思考で自分の行動を省みながら、5つの経営資源を有効活用しながら、結果を出せるリーダーを目指していきたいですね!

関連学習動画

-

k-012

リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本

有料サービス限定

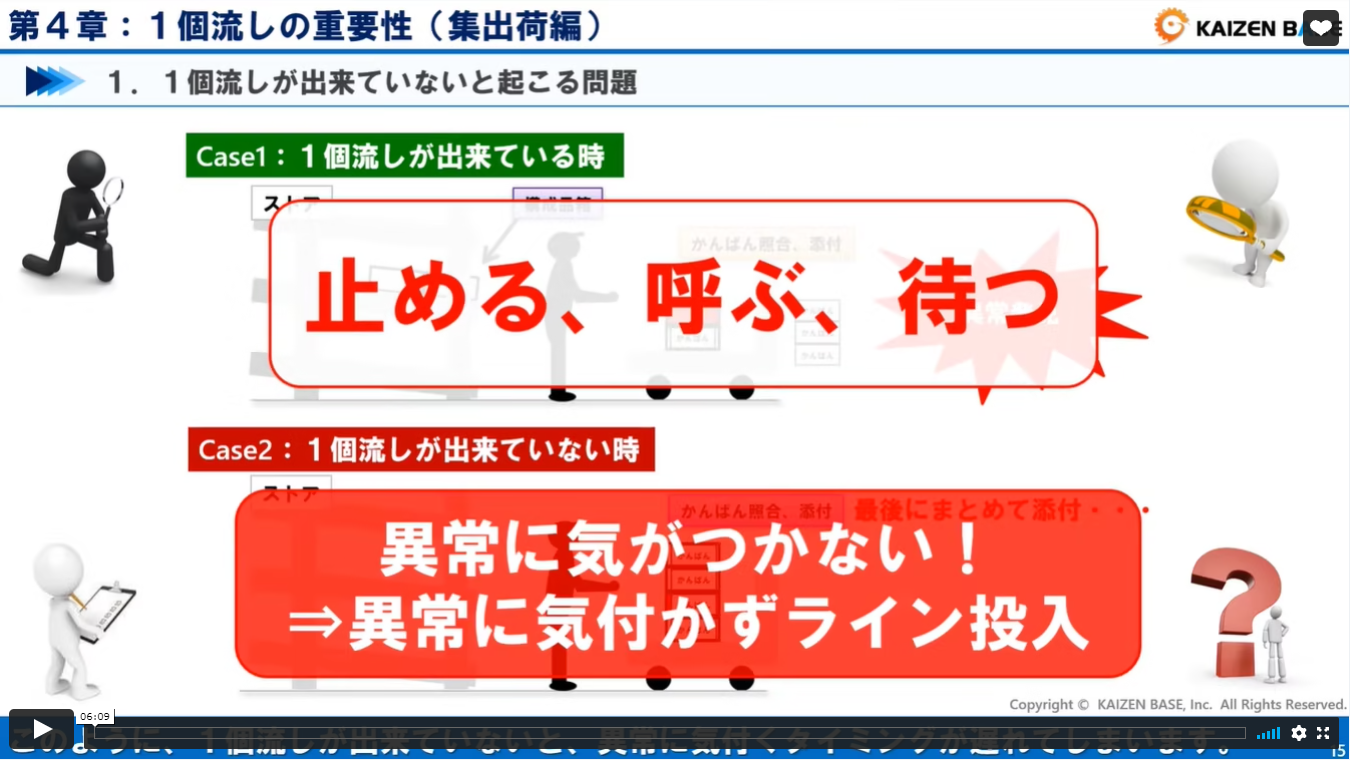

4:1個流しの重要性(集出荷編)

受講対象者

現場部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- 1個流しが出来ていないと起こる問題

- まとめ

-

k-012

リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本

無料会員限定

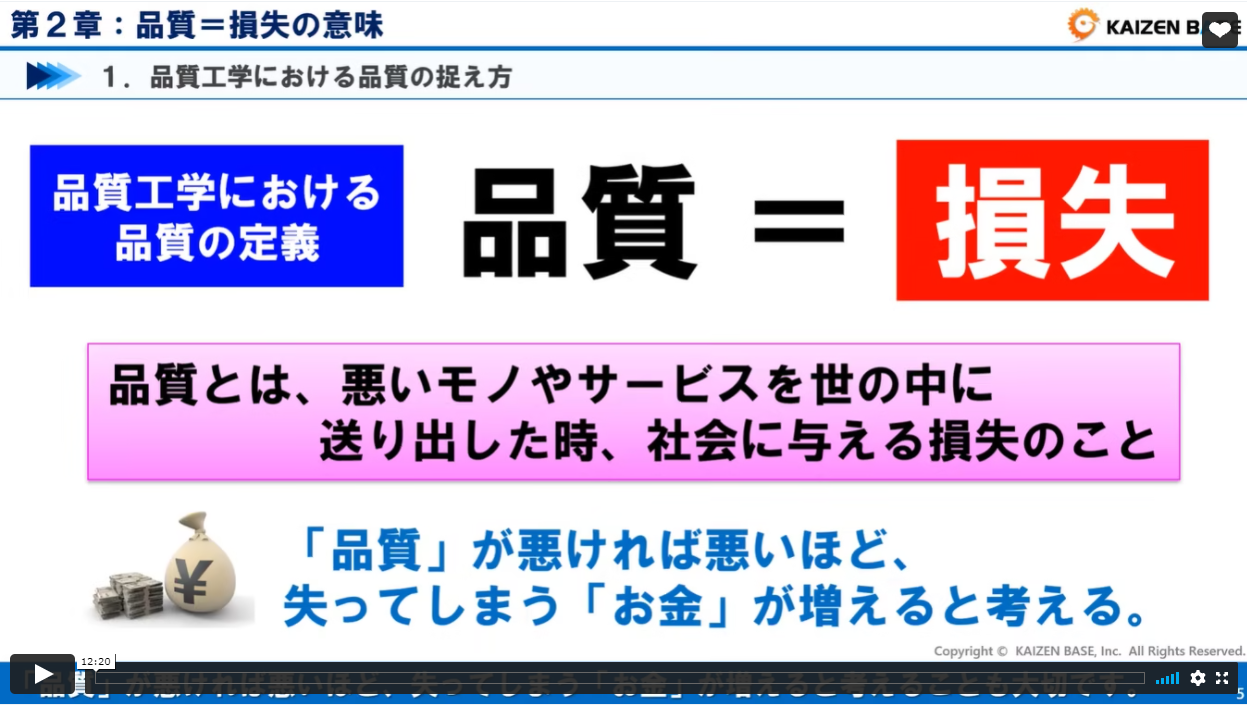

2:品質=損失の意味

受講対象者

現場部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- 品質工学における品質の捉え方

- 品質不具合発生時に掛かるコスト

- まとめ

-

k-012

リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本

有料サービス限定

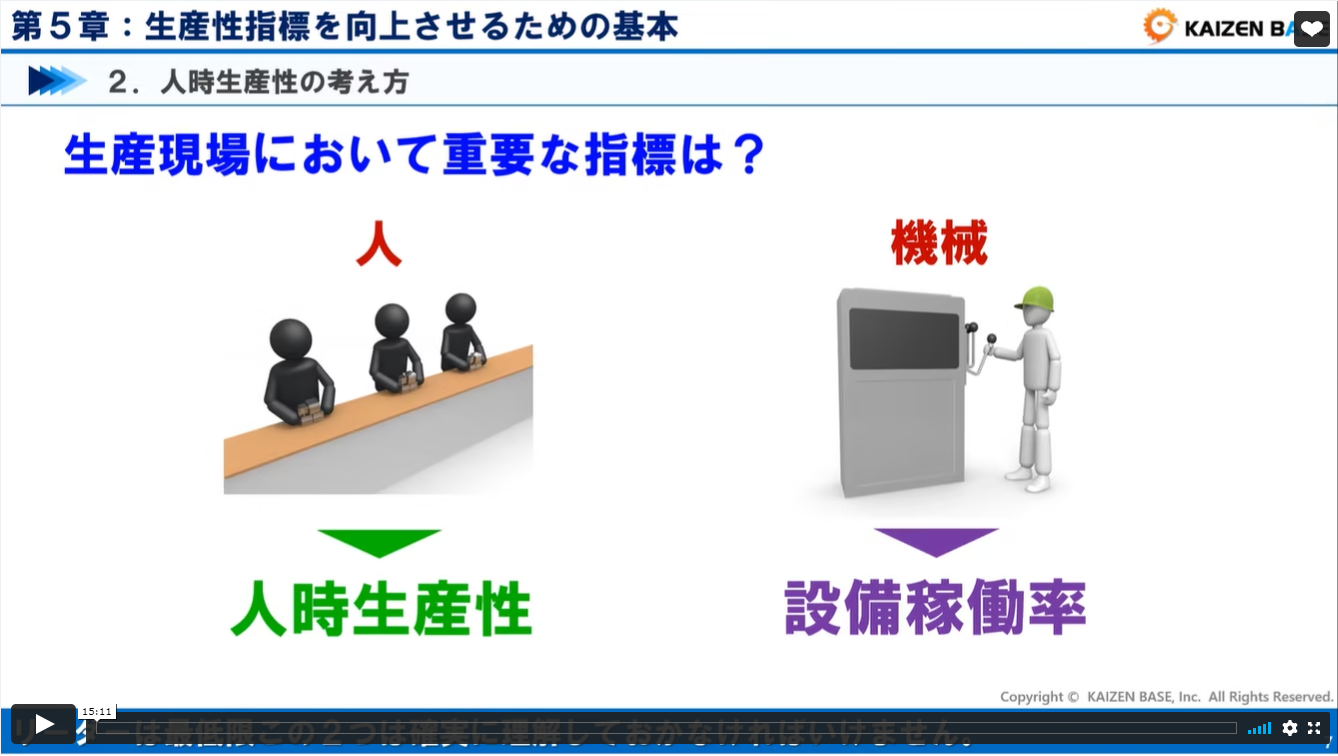

5:生産性指標を向上させるための基本

受講対象者

現場部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- 指標とは?

- 人時生産性の考え方

- 人時生産性を向上させる5つのパターン

- まとめ

-

k-012

リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本

公開講座

1:現場リーダーに求められる役割とは

受講対象者

現場部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- 現場改善において大事なこと

- 組織におけるリーダーの役割

- リーダーに求められる視点

- リーダーが大切にすべきこと

- まとめ

-

k-012

リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本

有料サービス限定

6:生産性向上の基本アプローチ

受講対象者

現場部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- ボトルネック対策による生産性向上

- 省人化による生産性向上

- 作業の簡素化による生産性向上

- モチベーション向上による生産性向上

- まとめ

-

k-012

リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本

有料サービス限定

3:1個流しの重要性(組付編)

受講対象者

現場部門, 主任・班長クラス, 係長クラス, 課長クラス- カリキュラム構成

-

- 1個流しが出来ていないと起こる問題

- 1個流しの必要性まとめ

- まとめ